はじめに

インフルエンザは、毎年多くの人々を悩ませる感染症の一つです。高熱や全身の倦怠感などの辛い症状に見舞われると、多くの人が解熱剤に頼りたくなるものです。しかし、インフルエンザの際の解熱剤使用には特別な注意が必要であり、従来の常識とは異なる対応が求められる場合があります。

近年、医療技術の進歩とともに、インフルエンザの予防や治療方法も多様化してきました。特に、オンライン診療の普及により、自宅にいながら専門医の診察を受けることが可能になり、適切な治療選択肢を得られるようになっています。

本記事では、インフルエンザ時の

- 解熱剤使用の注意点

- 予防内服の効果

- オンライン診療の活用方法

などについて詳しく解説していきます。

インフルエンザと解熱剤の関係性

インフルエンザに罹患した際の解熱剤使用は、一般的な風邪の場合とは大きく異なる考慮が必要です。発熱は体がウイルスと戦っている証拠であり、免疫システムが正常に機能していることを示しています。むやみに熱を下げることで、かえって治癒を遅らせる可能性があることが医学的に指摘されています。

特に重要なのは、インフルエンザ脳症という重篤な合併症のリスクです。特定の解熱剤がこの症状を悪化させる可能性があるため、薬剤選択には細心の注意が必要です。医療従事者の間でも、インフルエンザ時の解熱剤使用については慎重な判断が求められており、患者の年齢や症状の程度を総合的に評価した上で決定されています。

現代医療における治療選択肢

現在のインフルエンザ治療では、抗ウイルス薬の使用が主流となっています。これらの薬剤は、ウイルスの増殖を直接的に抑制し、症状の軽減と治癒期間の短縮を目指します。

- タミフル(オセルタミビル)

- イナビル

- ゾフルーザ

など、複数の選択肢が利用可能となっており、患者の状況に応じて最適な薬剤が選択されます。

また、予防的な観点からも医療の選択肢は広がっています。ワクチン接種に加えて、高リスク者に対しては予防内服という選択肢も提供されています。これらの治療選択肢を適切に活用するためには、正確な医学知識と専門医による診断が不可欠であり、オンライン診療がその橋渡し役として重要な役割を果たしています。

インフルエンザの予防接種については、以下の記事で詳しく解説しております。

オンライン診療の重要性

コロナ禍を契機として急速に普及したオンライン診療は、インフルエンザ治療においても重要な役割を担っています。感染症に罹患した患者が、医療機関に足を運ぶことなく専門医の診察を受けられるメリットは計り知れません。特に、発熱や全身症状で動くのが困難な状況において、自宅から診療を受けられる利便性は患者にとって大きな支援となります。

オンライン診療では、症状の聞き取りや視診を通じて、医師が総合的な判断を行います。必要に応じて自己検査キットの使用指導も行われ、より正確な診断につながります。また、薬剤の処方や治療方針の説明も遠隔で行われるため、患者は安心して治療を受けることができます。このような医療サービスの進歩により、インフルエンザ対策はより身近で効果的なものとなっています。

インフルエンザ時に解熱剤を避けるべき理由

インフルエンザ罹患時における解熱剤の使用については、従来の常識を覆す重要な医学的知見があります。多くの人が高熱を下げたいと考えるのは自然な反応ですが、インフルエンザの場合には特別な注意が必要です。解熱剤の不適切な使用は、症状の悪化や治癒期間の延長を招く可能性があり、場合によっては生命に関わる合併症を引き起こすリスクもあります。

ここでは、インフルエンザ時に解熱剤使用を慎重に判断すべき具体的な理由について詳しく解説します。医学的根拠に基づいた情報を理解することで、適切な判断ができるようになり、より安全で効果的な治療選択が可能になります。

インフルエンザ脳症のリスク増加

インフルエンザ脳症は、インフルエンザの最も重篤な合併症の一つです。この症状は特に小児に多く見られ、

- 意識障害

- 異常行動

- けいれん

などの神経症状を引き起こします。研究により、特定の解熱剤、特にNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の使用がインフルエンザ脳症の発症リスクを高める可能性が指摘されています。

ジクロフェナクナトリウムやアスピリンなどの解熱剤は、インフルエンザ脳症の発症率を上昇させる可能性があるため、インフルエンザが疑われる場合には、使用を避けることが強く推奨されています。この知見は、多くの症例研究と疫学調査によって支持されており、現在のインフルエンザ治療ガイドラインでも明確に言及されています。早期発見と適切な治療により、インフルエンザ脳症の重篤化を防ぐことができるため、解熱剤選択の重要性は非常に高いといえます。

免疫反応の抑制による治癒期間の延長

発熱は、人体がウイルス感染に対抗する自然な免疫反応の一部です。体温が上昇することで、ウイルスの増殖が抑制され、同時に免疫細胞の活性が高まります。この生理的反応を人為的に抑制することで、ウイルスに対する防御機能が低下し、結果として治癒期間が延長される可能性があります。

医学研究によると、適度な発熱を維持することで、インフルエンザウイルスの排出期間が短縮され、より迅速な回復が期待できることが示されています。解熱剤によって熱を無理に下げることは、一時的な症状軽減をもたらすものの、長期的には治癒を遅らせる可能性があります。特に免疫力が発達途上の小児の場合、この影響はより顕著に現れる可能性があり、慎重な判断が求められます。

体温管理の適切な基準

インフルエンザ時の体温管理には、明確な基準が存在します。一般的に、体温が40度を超える場合には、インフルエンザ脳症のリスクが急激に高まるため、解熱剤の使用が必要となります。しかし、38-39度程度の発熱であれば、特に小児の場合、元気があり水分摂取ができている状況では、無理に解熱剤を使用する必要はありません。

重要なのは、体温の数値だけでなく、患者の全身状態を総合的に評価することです。高熱であっても比較的元気な場合と、微熱でもぐったりしている場合では、対応が大きく異なります。医師は、

- 患者の年齢

- 基礎疾患の有無

- 症状の程度

- 水分摂取の状況

などを総合的に判断して、解熱剤使用の必要性を決定します。このような判断は、オンライン診療でも十分に可能であり、適切な指導を受けることができます。

安全な解熱剤の選択と使用方法

インフルエンザ時に解熱剤が必要となった場合、薬剤の選択は極めて重要です。すべての解熱剤が同じリスクを持つわけではなく、安全性の高い薬剤を適切に使用することで、症状の軽減と安全性の確保を両立することが可能です。医学的に推奨されている解熱剤の選択基準と使用方法を理解することで、適切な自己管理ができるようになります。

ここでは、インフルエンザ時に安全とされる

- 解熱剤の種類

- 適切な使用量

- 服用のタイミング

などについて詳しく説明します。また、年齢や体重による用量調整、副作用の注意点についても解説し、安全で効果的な解熱剤使用のガイドラインを提供します。

解熱剤については、以下の記事で詳しく解説しております。

アセトアミノフェンの優位性と特徴

インフルエンザ時に最も推奨される解熱剤は、アセトアミノフェン(商品名:カロナール)です。この薬剤は、インフルエンザ脳症のリスクがほとんどなく安全性が高いことで知られています。アセトアミノフェンは中枢神経系に作用して体温調節中枢に働きかけ、効果的に解熱・鎮痛作用を発揮します。

アセトアミノフェンの最大の利点は、その安全性プロファイルにあります。NSAIDsと異なり、胃腸障害や腎機能への影響が少なく、小児から高齢者まで幅広い年齢層で使用可能です。また、妊娠中や授乳中の女性でも安全に使用できることが確認されており、インフルエンザ罹患時の第一選択薬として位置づけられています。作用時間は比較的短いため、適切な間隔での服用が重要です。

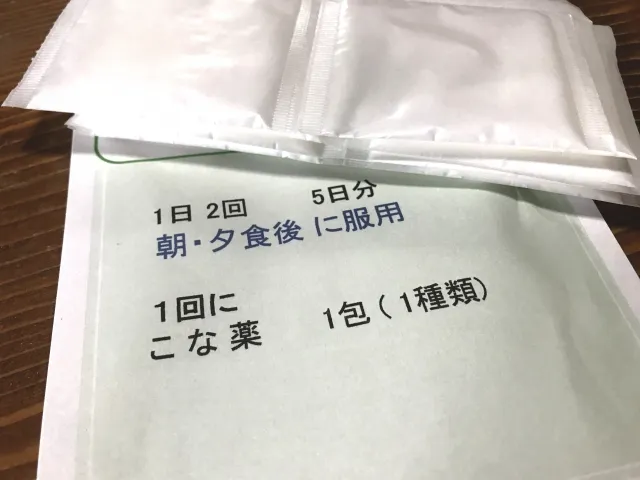

適切な用量設定と服用スケジュール

アセトアミノフェンの効果的で安全な使用のためには、適切な用量設定が不可欠です。成人の場合、1回の服用量は300-1000mg、1日総量は4000mgを超えないことが重要です。小児の場合は、体重1kgあたり10-15mgを基準として計算し、年齢に応じた調整が必要です。過量投与は肝機能障害を引き起こすリスクがあるため、用量の遵守は極めて重要です。

服用間隔については、4-6時間以上空けることが推奨されています。解熱効果は服用後30分から1時間程度で現れ始め、3-4時間持続します。症状に応じて服用回数を調整しますが、1日4回(6時間間隔)を上限とするのが一般的です。また、食事との関係については、空腹時でも服用可能ですが、胃腸の負担を考慮すると食後の服用が望ましいとされています。

注意すべき副作用と禁忌

アセトアミノフェンは比較的安全な薬剤ですが、いくつかの重要な副作用と禁忌があります。最も重篤な副作用は肝機能障害であり、過量投与や長期服用により肝細胞の壊死を引き起こす可能性があります。また、アルコールとの併用は肝毒性を増強するため、服用期間中の飲酒は避けるべきです。

その他の副作用として、皮膚症状(発疹、かゆみ)や消化器症状(悪心、嘔吐)が報告されています。これらの症状が現れた場合は、直ちに服用を中止し医師に相談することが必要です。また、重篤な肝疾患や腎疾患を有する患者では使用に注意が必要であり、医師の厳重な管理下での使用が求められます。G6PD欠損症の患者では溶血のリスクがあるため、使用前に必ず医師に相談することが重要です。

インフルエンザ予防内服の効果と適応

インフルエンザの予防内服は、抗インフルエンザ薬を予防的に服用することで感染リスクを大幅に軽減する方法です。ワクチン接種と組み合わせることで、より高い予防効果が期待でき、特に高リスク患者や医療従事者などに対して重要な選択肢となっています。予防内服は、適切な適応基準のもとで実施されることで、その効果を最大限に発揮することができます。

- 予防内服の医学的根拠

- 適応となる対象者

- 使用可能な薬剤の種類と特徴

などについて詳しく解説します。また、予防内服の効果的な実施方法と注意点についても説明し、読者が適切な判断ができるよう情報を提供します。

予防内服の医学的根拠と効果

インフルエンザ予防内服の効果は、多くの臨床研究によって科学的に実証されています。適切に実施された予防内服により、インフルエンザ発症リスクを70-90%程度軽減できることが報告されています。この高い予防効果は、抗インフルエンザ薬がウイルスの増殖を直接阻害することによるものであり、感染初期段階でのウイルス量を大幅に減少させることができます。

ワクチン接種との併用により、予防効果はさらに向上します。ワクチンによる免疫獲得と薬剤による直接的なウイルス阻害作用が相乗的に働くことで、より確実な感染予防が可能になります。特に、ワクチンの効果が十分でない高齢者や免疫不全患者において、予防内服は重要な補完的役割を果たします。また、新型インフルエンザの流行初期など、有効なワクチンが利用できない状況においても、予防内服は重要な感染対策手段となります。

予防内服については、以下の記事で詳しく解説しております。

適応対象者と実施基準

インフルエンザ予防内服の適応は、感染リスクと重症化リスクを総合的に評価して決定されます。主な適応対象者には、

- 65歳以上の高齢者、

- 慢性呼吸器疾患・心疾患・腎疾患・肝疾患・糖尿病などの基礎疾患を有する患者、

- 免疫不全状態の患者、

- 妊婦

6などが主な適応対象者です。また、医療従事者や介護従事者など、職業的に感染リスクが高い人も対象となります。

実施基準としては、インフルエンザ患者との密接な接触歴がある場合や、流行地域への出張・旅行予定がある場合などが考慮されます。接触後48時間以内に開始することで、最大の予防効果が期待できます。ただし、すべての希望者に対して実施されるわけではなく、医師による個別のリスク評価と適応判定が必要です。コスト効果や薬剤耐性の観点からも、適切な選択基準に基づいた実施が重要とされています。

使用可能な薬剤と選択基準

現在、インフルエンザ予防内服に使用可能な主要な薬剤には、

- オセルタミビル(タミフル)

- イナビル

- ゾフルーザ

などの3種類があります。それぞれ異なる特徴を持ち、患者の状況に応じて最適な薬剤が選択されます。オセルタミビルは経口薬で、1日1回10日間の服用が標準的です。消化器系の副作用が比較的多いものの、効果は確実で小児から高齢者まで幅広く使用可能です。

イナビルは吸入薬で、1回の使用で10日間効果が持続する利便性があります。服薬コンプライアンスの観点から優れていますが、吸入手技が適切に行える患者に限定されます。ゾフルーザは最も新しい薬剤で、1回の服用で効果が期待できる簡便性が特徴です。ただし、薬剤耐性ウイルスの出現が他の薬剤より多く報告されており、使用については慎重な判断が必要です。薬剤選択は、

- 患者の年齢

- 基礎疾患

- 服薬能力

- ライフスタイル

などを総合的に考慮して決定されます。

オンライン診療によるインフルエンザ診断と治療

オンライン診療は、インフルエンザの診断と治療において革新的な医療サービスを提供しています。感染症に罹患した患者が医療機関に直接足を運ぶことなく、専門医による適切な診察と治療を受けることができるこのシステムは、感染拡大防止の観点からも極めて重要な役割を果たしています。技術の進歩により、遠隔診療でも高品質な医療サービスの提供が可能になっています。

ここでは、オンライン診療における

- インフルエンザ診断の方法

- 治療薬の処方プロセス

- 対面診療との違いや制限事項

などについて詳しく解説します。また、オンライン診療を効果的に活用するためのポイントや注意事項についても説明し、患者が安心して利用できるよう情報を提供します。

オンライン診療による診断方法

オンライン診療におけるインフルエンザ診断は、詳細な症状聞き取りと視診を中心とした総合的な評価によって行われます。医師は、

- 発熱の経過

- 全身症状の程度

- 呼吸器症状の有無

- 周囲の流行状況

などを系統的に確認します。ビデオ通話を通じて患者の

- 表情

- 呼吸状態

- 皮膚の色調

などを観察し、重症度の評価も同時に行います。

迅速抗原検査が実施できないオンライン診療では、自己検査キットの活用が重要な役割を果たします。患者が事前に検査を実施し、その結果画像を医師に提示することで、より正確な診断が可能になります。陽性結果が確認できれば、症状と合わせてインフルエンザの確定診断に至ります。検査が陰性であっても、症状や流行状況から臨床的にインフルエンザと判断される場合もあり、医師の豊富な経験と専門知識が診断の質を決定します。

治療薬の処方と配送システム

オンライン診療での治療薬処方は、対面診療と同様の厳格な基準に基づいて行われます。医師は患者の

- 症状

- 年齢

- 基礎疾患

- アレルギー歴

などを総合的に評価し、最適な治療薬を選択します。抗インフルエンザ薬としては、

- タミフル(オセルタミビル)

- イナビル、

- ゾフルーザ

などが処方可能で、患者の状況に応じて最適な選択肢が提供されます。

処方された薬剤は、連携薬局から患者の自宅に直接配送されるシステムが整備されています。通常、診察後24時間以内に薬剤が届くため、迅速な治療開始が可能です。配送時には、薬剤師による服薬指導も電話やビデオ通話で実施され、適切な服用方法や注意事項について詳しい説明が行われます。緊急時の連絡先も提供され、治療中の不安や疑問にも迅速に対応できる体制が整えられています。

オンライン診療の制限事項と対面診療への移行基準

オンライン診療には多くの利点がある一方で、いくつかの制限事項も存在します。身体診察の制限により、聴診や触診による詳細な評価ができないため、重症度の判定に限界があります。また、検査機器を使用した客観的な評価も実施できません。これらの制限により、診断の精度や治療選択の幅に影響が生じる可能性があります。

重症化リスクが高い患者や、症状が急激に悪化している場合には、速やかに対面診療への移行が必要となります。

- 高熱の持続

- 呼吸困難

- 意識レベルの低下

- 脱水症状の進行

などが見られる場合は、直ちに医療機関での対面診察を受けるよう指導されます。また、小児の場合は異常行動やけいれんなどの症状に特に注意が払われ、必要に応じて救急受診が推奨されます。オンライン診療提供医師は、これらの移行基準を熟知しており、患者の安全を最優先とした適切な判断を行います。

効果的な予防・治療戦略

インフルエンザ対策において最も重要なのは、予防から治療まで一貫した戦略的アプローチを取ることです。単一の対策に依存するのではなく、複数の方法を組み合わせることで、感染リスクの最小化と迅速な回復を実現することができます。現代医療技術とオンライン診療の利便性を活用しながら、個人の状況に最適化された対策を実施することが重要です。

- ワクチン接種と予防内服の併用効果

- 自然治癒と医療介入の適切な選択基準

- 高リスク患者への特別な配慮

などについて詳しく説明します。これらの知識を活用することで、読者は自身の状況に応じた最適なインフルエンザ対策を実践できるようになります。

ワクチン接種と予防内服の相乗効果

インフルエンザワクチン接種と予防内服の併用により、単独実施では得られない高い予防効果を実現することができます。ワクチンは長期間持続する免疫を提供し、予防内服は短期間の確実な保護を提供するため、両者の特性を生かした包括的な感染予防が可能になります。特に流行初期や高リスク患者において、この併用戦略の効果は顕著に現れます。

併用による予防効果は、個別実施時の効果の単純な加算以上の相乗効果を示します。ワクチンによって獲得された基礎免疫と、薬剤による直接的なウイルス阻害作用が組み合わさることで、感染リスクを95%以上軽減できる可能性があります。また、万が一感染した場合でも、症状の軽減と回復期間の短縮が期待できます。この戦略は、医療従事者や高齢者施設職員など、職業的に高い感染リスクを抱える人々にとって特に有効です。

自然治癒vs医療介入の判断基準

インフルエンザ罹患時における自然治癒と医療介入の選択は、患者の個別状況を慎重に評価した上で決定すべき重要な判断です。健康な成人で基礎疾患がない場合、軽度から中等度の症状であれば自然治癒による回復も十分に期待できます。自然治癒を選択することで、強固な免疫を獲得し薬剤の副作用を避けることができるメリットがあります。

一方、医療介入が必要となる明確な基準も存在します。

- 65歳以上の高齢者

- 妊婦

- 2歳未満の小児

- 慢性疾患を有する患者

などでは、重症化リスクが高いため積極的な治療が推奨されます。また、症状出現後48時間以内であれば抗インフルエンザ薬の効果が最大となるため、早期の医療介入により症状期間の短縮と重症化予防が期待できます。オンライン診療を活用することで、この判断を専門医と相談しながら適切に行うことができます。

高リスク患者への特別配慮

インフルエンザにおける高リスク患者には、標準的な対応とは異なる特別な配慮が必要です。

- 慢性呼吸器疾患

- 心疾患

- 腎疾患

- 肝疾患

- 糖尿病

- 免疫不全状態

などの基礎疾患を有する患者では、インフルエンザ感染により基礎疾患の悪化や重篤な合併症を引き起こすリスクが高くなります。これらの患者に対しては、より積極的な予防策と早期治療介入が必要です。

高リスク患者の管理には、以下の特別な配慮が含まれます。まず、ワクチン接種を最優先で実施し、必要に応じて予防内服も検討します。感染が疑われる場合は、症状の軽重にかかわらず速やかに医療機関を受診し、抗インフルエンザ薬による治療を開始します。また、基礎疾患の管理も同時に強化し、脱水や電解質バランスの監視も重要です。オンライン診療では、これらの患者に対してより頻繁なフォローアップを実施し、症状の変化を注意深く監視します。重症化の兆候が見られた場合は、直ちに対面診療や救急受診への移行が指示されます。

まとめ

インフルエンザ対策における

- 解熱剤の使用

- 予防内服

- オンライン診療の活用

などについて詳しく解説してきました。これらの情報を総合すると、現代のインフルエンザ対策は従来の常識を超えた、より科学的で個別化されたアプローチが必要であることがわかります。解熱剤については、安易な使用を避けアセトアミノフェンを適切に選択することで、安全性と効果を両立できます。

予防内服は、適切な対象者に実施することで高い感染予防効果をもたらし、ワクチン接種と組み合わせることでさらなる効果向上が期待できます。オンライン診療の普及により、感染症に罹患した状態でも安全に専門医の診察を受けることが可能になり、適切な治療選択と継続的なフォローアップが実現できています。これらの医療技術の進歩により、患者はより安心してインフルエンザ対策を実践できる環境が整備されています。

最終的に重要なのは、個人の状況に応じた最適な対策を選択することです。

- 年齢

- 基礎疾患の有無

- 感染リスク

- 症状の程度

などを総合的に評価し、医師と相談しながら適切な判断を行うことが大切です。オンライン診療という新しい選択肢を積極的に活用することで、より便利で効果的なインフルエンザ対策が可能になります。読者の皆様が本記事の情報を参考に、適切なインフルエンザ対策を実践し、健康を維持されることを願っています。

よくある質問

インフルエンザ時の解熱剤使用について気をつけるべきことは何ですか?

インフルエンザ時の解熱剤使用には特別な注意が必要です。発熱は体がウイルスと戦っている証拠であり、無理に熱を下げることで治癒が遅れる可能性があります。特に重要なのはインフルエンザ脳症のリスクで、特定の解熱剤がこの症状を悪化させる可能性があるため、慎重な判断が求められます。

インフルエンザ予防内服の効果と適応はどのようなものですか?

インフルエンザ予防内服は、感染リスクを70-90%程度軽減できることが実証されています。

- 高齢者

- 基礎疾患のある患者

- 医療従事者

などが主な適応対象で、接触後48時間以内の開始が最も効果的です。

- オセルタミビル

- イナビル

- ゾフルーザ

などの薬剤が使用可能で、患者の状況に応じて最適な選択が行われます。

オンライン診療でインフルエンザの診断と治療は可能ですか?

はい、オンライン診療では

- 詳細な症状聞き取り

- 視診による総合評価

- 自己検査キットの活用

などで高精度の診断が可能です。治療薬の処方も行われ、連携薬局から迅速な配送システムが整備されています。ただし重症化リスクが高い場合は対面診療への移行が必要となります。

インフルエンザ対策にはどのような方法があり、どのように組み合わせるべきですか?

ワクチン接種と予防内服の併用により、95%以上の高い予防効果が期待できます。一方で、軽症の場合は自然治癒も選択肢となります。高リスク患者には特別な配慮が必要で、ワクチン接種と早期治療介入が重要です。オンライン診療の活用で、効果的な対策が可能となっています。