現代の職場において、女性の活躍推進は企業にとって重要な課題となっています。しかし、多くの女性が月経に伴う体調不良やPMS(月経前症候群)により、本来の能力を十分に発揮できずにいるのが現実です。そんな中、注目を集めているのが企業の福利厚生としての「低用量ピル処方支援制度」です。

この制度は、女性社員の健康管理をサポートするだけでなく、企業全体の生産性向上や職場環境の改善にも大きく貢献しています。実際に導入している企業では、女性社員の働きやすさが向上し、採用活動においても競争力を高める効果が報告されています。

本記事では、低用量ピルと女性の働き方の関係性から始まり、企業が導入することで得られる具体的なメリット、実際の導入事例とその効果、そして福利厚生として取り入れる際の実践的なステップまで、包括的に解説していきます。女性が安心して長期的にキャリアを積める職場環境づくりに興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。

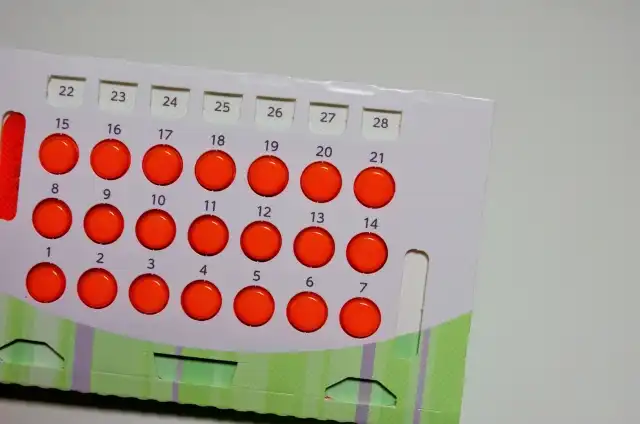

1. 低用量ピルと女性の働き方の関係性とは

低用量ピルは、女性が自分の健康を管理し、キャリアを追求する上で重要な役割を果たします。特に、月経困難症やPMS(月経前症候群)の改善に寄与することから、働く女性の欠勤やプレゼンティーズムやドロップアウトを防ぎ、仕事のパフォーマンスを向上させることが期待されます。

月経に関連する健康問題と生産性

現代の女性は、仕事と家庭を両立させながら多くの役割を担っています。そして、月経による体調不良や精神的な不調は、しばしば仕事の質や効率に影響を及ぼします。以下のような問題が挙げられます。

- 生理痛や不快感

→生理期間中の痛みや不快感は、女性が仕事に集中するのを妨げる要因になる - PMSの症状

→感情の波や集中力の低下をもたらし、チームとのコミュニケーションにも影響を与えることがある - 精神的ストレス

→月経に伴う身体的な症状が精神的なストレスを増すことがあり、仕事のパフォーマンスにさらなる悪影響を及ぼすことがある

低用量ピルの役割

低用量ピルは、これらの症状を緩和するだけでなく、女性が自分らしく働ける環境を作るための助けとなります。その具体的な役割には以下の点が含まれます。

- 体調の安定化

→ホルモンのバランスを整えることで、生理痛やPMSの症状を緩和し仕事に集中しやすくなります。 - 生理日調整の選択肢

→イベントや重要な会議に合わせて生理日を調整することで、ストレスを軽減し仕事のパフォーマンスを向上することができます。

企業が取るべき姿勢

企業が女性の健康を支援する姿勢を持つことで、職場環境の改善にもつながります。具体的には、以下のような取り組みが考えられます。

- 情報提供の場を設ける

→低用量ピルについての正しい知識を提供するセミナーやワークショップを開催することで、女性社員が気軽に相談できる環境をつくる - 福利厚生としての制度化

→低用量ピルを福利厚生に組み込むことで、社員の健康管理を企業全体の理念の一部として位置付けることが重要。

このように、低用量ピルを利用することや月経・PMSによる健康課題を軽減し、女性が安心して働ける環境を提供することは、企業にとっても生産性向上につながる重要なポイントです。

2. 企業における低用量ピル導入のメリットを解説

低用量ピルの福利厚生施策の導入は、女性社員の健康をサポートするだけでなく、企業全体にさまざまなメリットをもたらします。以下に、具体的なメリットをいくつか紹介します。

健康的な職場環境の創出

まず、低用量ピルを提供することで、企業は健康的な職場環境を実現できます。月経前症候群(PMS)や月経困難症に悩む女性社員が多い中、低用量ピルはこれらの症状を軽減する手助けとなります。以下のような効果が期待されます。

- 月経による欠勤や勤怠不良の減少

→痛みや不快感を和らげることで、仕事を休む必要が減る - 仕事のパフォーマンス向上

→月経の影響を受けずに働けるため、社員の生産性が向上する

採用活動における競争力向上

企業が福利厚生として低用量ピルを提供することは、採用活動の際にも大きなアドバンテージになります。特に、女性のキャリアプランを重視する企業としてのイメージを高め、以下のような効果が見込まれます:

- 求職者の関心を引く

→福利厚生の内容によって、優秀な人材を引き寄せる - 女性のキャリア支援

→女性従業員が安心して働ける環境を提供することで、長期的な雇用を促進する

経済的メリット

低用量ピルを介した健康支援は、短期的にはコストがかかるかもしれませんが、長期的には企業にとって経済的なメリットも伴います。具体的には次の点が挙げられます:

- 医療費の削減

→従業員の健康を維持することは、医療費の支出を減らすことにつながる - 生産性の向上による利益の増加

→労働力がより効率的に働くことで、企業の利益が増大する

社内文化の向上

低用量ピルを導入することで、企業はオープンなコミュニケーションを促進し、多様性を尊重する社内文化を育むことができます。ここでのポイントは次の通りです。

- 健康への意識の向上

→社内で健康についての対話が始まり、従業員が自分の身体について考えるきっかけになる - 社員のサポート感の強化

→会社が社員の健康を重視していると感じることで、社員のモチベーションが向上する

このように、企業が低用量ピルを導入することは、女性社員の健康を支えるだけでなく、採用活動や社内文化の向上、さらには経済的なメリットをもたらします。この取り組みは、将来的な企業の発展に寄与する重要な要素と言えるでしょう。

3. 実例から見る!企業の低用量ピル支援制度の効果

近年、企業における低用量ピル支援制度の導入が進み、多くの女性社員がこの制度の恩恵を受けています。実際の導入例を通じて、その効果を具体的に見ていきましょう。

従業員の生産性向上

ある企業の調査によると、低用量ピルを利用している女性社員の約5割が「生産性が上がった」と回答しています。この背後には、以下のような理由があります。

- PMSや生理痛の軽減

→低用量ピルの服用により、生理に伴う不調が軽減され、業務により集中できるようになる - 心の余裕

→痛みや不調が和らぐことで、心理的ストレスが軽減され、仕事に対するモチベーションが向上する

福利厚生の認知向上

福利厚生としての低用量ピル支援制度があること自体が、会社の女性活躍への取り組みを示す重要なメッセージとなります。企業がこの制度を導入していることを面接時にアピールすることで、女性にとって魅力的な職場となり、採用活動にもプラスの影響を与えています。

社内のコミュニケーション促進

さらに、低用量ピル支援制度の導入により、女性社員同士の対話の場が増えたとの声もあります。生理周期や健康問題についてオープンに話せる環境が整うことで、互いに支え合える関係が築かれます。

実際の利用者の声

具体的な体験談も多く寄せられています。ある社員は、低用量ピルのオンライン診療を利用し、スケジュールの負担が軽減されたと語ります。

- Aさんの体

→生理痛の症状が改善され、以前よりも仕事に集中できるようになりました。会社が負担してくれることで、安心して治療を続けられています。 - Bさんの

→子宮内膜症の治療後もスムーズに低用量ピルを受け取れるようになり、心理的にも楽になりました。業務に影響が出ることもなく、非常に助かっています。

男性社員のパートナーによる利用拡大

興味深いことに、男性社員からも制度利用の報告があり、企業の制度設計によっては男性社員のパートナーの健康問題を支える形で低用量ピルが利用されています。このように、男性も制度に参加することで、職場全体の健康意識向上につながるのです。

以上の実例からもわかるように、低用量ピル支援制度は単なる福利厚生以上の意味を持ち、企業において多角的な効果をもたらしています。女性の健康をサポートすることで、組織全体の生産性やコミュニケーションの向上にも寄与しているのです。

企業の支援策としての低用量ピルについては、以下の記事で詳しく解説しております。

4. 女性社員の声から分かった低用量ピルの活用効果

低用量ピルが女性たちに与える影響は深く、多様な声が寄せられています。多くの女性社員が、低用量ピルの導入によって自分たちの仕事や日常生活にどのような変化を感じたのか、またその効果について具体的に語っています。

生理の不調軽減

多くの女性たちが述べているのは、生理の不快感が著しく軽減されたという点です。具体的には:

- 生理痛が和らぎ、仕事に集中しやすくなった

- PMSによるイライラや気分のムラが減少し、職場でのコミュニケーションが円滑になった

- 生理周期のコントロールが可能になり、重要な仕事やイベントに合わせて活動しやすくなった

このような体験談は、社員同士の対話を通じて共感を呼び起こし、更なる利用の推進にもつながっています。

自信の向上とパフォーマンスの改善

低用量ピルを利用することで得られた自信の向上は、仕事のパフォーマンスにも良い影響を及ぼしています。以下のような声があがっています。

- 業務のクオリティが向上したと感じる。以前よりも意欲的に取り組めるようになった

- 体調の不安が減り、精神的にも安定したため、ミーティングに臨むときの自信がついた

このように、心身の健康が仕事への意欲や成果に直結していることが明らかになっています。

安全な情報提供の重要性

低用量ピルの導入に際して、社員が不安を感じる原因の一つに「正しい情報が不足していること」があります。そのため、以下のような取り組みも評価されています。

- 専門家による説明会

→専門医による正しい知識の提供が、女性社員の理解を深め不安を軽減する - 匿名での相談窓口

→プライバシーを守りつつ安心して質問ができる場が設けられ、利用を後押しする役割を果たす

職場環境の改善

女性社員の健康支援が進むことで、会社全体の働きやすさが向上しています。社員からは以下のような感想が寄せられています。

- 女性が主役として支え合う職場文化が根付いた

- 同僚との連携が強化され、会社全体の活気が増した

このようなポジティブな環境の変化は、やがてチーム全体の結束力を高め、業務の効率化にも寄与しています。

低用量ピルの利用に関する女性社員の声は、健康管理への関心を高め、職場の雰囲気を良好に保つための重要な要素になっています。これらの効果は、今後も多くの企業が目指すべき方向性を示していると言えるでしょう。

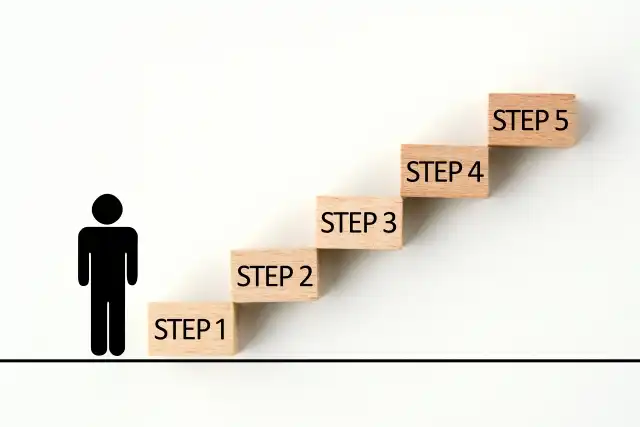

5. 福利厚生としての低用量ピル導入ステップガイド

女性社員の健康と働きやすい環境を整えるために、企業が低用量ピルを福利厚生として導入することは非常に意義があります。ここでは、その導入に向けた具体的なステップを解説します。

ステップ1: 企業内のニーズの把握

まず始めに、社内での女性社員の健康に関するニーズを把握することが重要です。以下の方法で情報収集を行いましょう。

- アンケート調査

→生理やPMS(月経前症候群)、その他女性特有の健康課題に関する意見を集める - フォーカスグループ

→女性社員と話し合いを持ち、具体的な問題点や希望を聞き取る

ステップ2: 導入の目的を明確にする

低用量ピル支援制度の導入目的を明確に設定します。これには以下のような目的が考えられます。

- 女性社員の健康管理

→月経痛やPMSの症状軽減を目指す - 生産性の向上

→健康問題による欠勤を減少させる - ダイバーシティの推進

→性別に関わらず全ての社員が活躍できる環境を作る

ステップ3: 具体的な制度設計

次に、具体的な制度を設計します。どのように本制度を運用するのか詳細に詰める必要があります。

- 対象者の設定

→福利厚生の対象とする女性社員の範囲を定める

→年齢制限を設けることもある - 補助内容の決定

→診察費や薬代に加え、配送費の補助を行うかどうかを決める - オンライン診療の活用

→医療機関との提携によりオンラインでの診療体制を整える

低用量ピルへの補助については、以下の記事で詳しく解説しております。

ステップ4: 社内への周知と教育

制度を整えた後は、社内での周知活動が必要です。社員がこの制度を理解し、利用できるように促すための手続きを行います。

- 社員向けセミナー

→低用量ピルに関するセミナーを開催し正しい知識を広める - 社内報や掲示物

→制度導入の詳細を分かりやすくまとめた資料を配布する

ステップ5: 利用状況のモニタリングとフィードバック

制度導入後、定期的に利用状況をモニタリングし、フィードバックを反映することが重要です。

- 利用状況の分析

→どのくらいの社員が制度を利用しているか、効果はどうかを定期的に確認 - 社内アンケート

→利用者からの意見を集め、制度の改善点を洗い出す

低用量ピルを福利厚生として導入することで、女性社員の健康を支援し働きやすい環境を整えることができます。社員一人ひとりが健康に仕事を続けられる社会を目指すために、この施策は非常に価値のある取り組みです。

まとめ

企業が低用量ピルを福利厚生に導入することは、女性社員の健康を支援し、より生産性の高い職場環境を実現するための重要な取り組みといえます。低用量ピルの利用により、月経に関連する健康課題が軽減され、女性社員のパフォーマンスが向上します。さらに、この制度は企業の競争力の向上や社内コミュニケーションの促進にもつながります。企業は社員の健康を経営の視点から捉え、低用量ピルの導入を通じて、ダイバーシティの推進と組織の活性化を目指すべきでしょう。

よくある質問

低用量ピル導入の主な目的は何ですか?

企業が低用量ピルを福利厚生として導入する主な目的は、

- 女性社員の健康管理の支援

- 生産性の向上

- ダイバーシティの推進

などです。月経に関する不調の軽減や、職場環境の改善を通じて、女性社員が活躍できる環境を整備することが目的となります。

低用量ピルの導入によってどのような効果が期待されますか?

低用量ピルの導入によって、生理痛やPMSの症状が和らぐことで、社員の仕事への集中力や生産性が向上します。また、健康面での不安が軽減されることで、社員のモチベーションや自信も高まり、ひいては職場全体の活気にもつながっていきます。さらに、男女を問わず社員の健康を支援する姿勢が、企業のイメージアップや優秀な人材の確保にもプラスの影響を与えます。

低用量ピルの導入を検討する際の具体的なステップは何ですか?

低用量ピル導入の検討では、まず社内の女性社員のニーズ把握から始め、明確な導入目的を設定します。次に、対象者や補助内容などの制度設計を行い、社内への周知・教育活動を実施します。そして導入後も、利用状況のモニタリングとフィードバックを重ね、継続的な改善につなげていくことが重要です。

低用量ピル導入に際して注意すべきポイントはありますか?

低用量ピル導入においては、社員の健康管理に関する正しい知識の提供が不可欠です。専門家によるセミナーの開催や、匿名での相談窓口の設置など、社員が安心して制度を利用できる環境づくりが重要です。また、利用者のニーズを継続的に把握し、制度の改善に生かしていくことで、より効果的な支援につなげることができます。