メトホルミンは2型糖尿病の治療薬として広く使用されていますが、服用者の20~30%が下痢という副作用に悩まされています。この症状は軽度であることが多いものの、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。なぜメトホルミンで下痢が起こるのか、どのような人がリスクが高いのか、そして実際に症状が現れた時はどう対処すべきなのか。本記事では、メトホルミンによる下痢の発生メカニズムから具体的な対処法まで、患者さんが知っておくべき重要な情報を医学的根拠に基づいて詳しく解説します。安全で効果的なメトホルミンの服用のために、ぜひ参考にしてください。

1. メトホルミンによる下痢の発生メカニズム

メトホルミンは2型糖尿病の治療に用いられるビグアナイド系の薬剤ですが、利用者の中には下痢という副作用を経験する方が少なくありません。この症状は多くの患者に共通のものであり、場合によっては日常生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。この記事では、メトホルミンが引き起こす下痢の背景にあるメカニズムについて詳しく探ります。

腸内環境への影響

メトホルミンの服用は、腸内の微生物環境に変化をもたらします。この薬剤が腸内のバランスを乱すことにより、特定の腸内フローラが増加または減少し、腸の運動に影響を与える場合があります。特に、腸内での糖の吸収が制限されることによって、糖が腸管内に残存し、浸透圧の変化が起こります。その結果、水分が腸内へ引き込まれ、下痢を引き起こす原因となることがあります。

メトホルミンの薬理作用

メトホルミンの主な作用は肝臓での糖新生を抑制することですが、これは腸管内でのブドウ糖の吸収とも密接に関連しています。以下のような作用が下痢を助長する可能性があります。

- ブドウ糖吸収の抑制: 小腸からの糖の吸収が抑えられることにより、腸内での糖濃度が高まり、この状態が浸透圧性の下痢を引き起こすことがあります。

- 腸内フローラの変化: メトホルミンの影響により腸内の微生物のバランスが崩れることで、下痢が促進される可能性があります。

生理的な要因

消化器系の副作用の多くは、体が新しい薬剤に適応する過程で現れることがあり、特に新たにメトホルミンを服用する際や、投与量を増やす場合には腸が敏感に反応することがあります。

- 初期反応: メトホルミンの服用を開始したばかりの時期には、腸が一時的に過敏になることがあり、この影響で下痢が見られることがあります。

- 用量依存性: 薬剤の投与量が増加するにつれて、副作用のリスクも上昇するため、初めは少量から始めることが推奨されています。

このような要因から、メトホルミンは下痢を引き起こす可能性がありますが、多くの場合では、症状は軽度で一時的です。患者の皆さんがこの情報を理解することで、メトホルミンをより安全に服用できるようになることを願っています。

2. どのくらいの人が下痢の副作用を経験するの?

メトホルミンを服用している方の中で、下痢の副作用に悩まされる方は少なくありませんでしょう。実際、メトホルミンを使用している患者の中で、下痢を訴える人の割合はかなり高いと思われています。

副作用の発生率

最近の調査によると、メトホルミン使用者に見られる消化器系の症状の中でも、特に下痢の症状は頻繁に発生します。このようなデータが示されています。

- 発生率は約20~30%: メトホルミンを服用する人のうち、20~30%が下痢を含む消化器系の不調を経験します。この症状は、特に投与の初めや初回の服用時に多く見られます。

- 症状は軽度なことが多い: 一般的に、下痢は軽く、一時的なものであることが多いため、体が薬に慣れていく過程で症状が緩やかに収束することがよくあります。

年齢や性別と下痢リスクの関連

下痢のリスクは、患者の年齢や性別によっても異なります。特に、65歳以下の患者や女性は、下痢を経験する可能性が高いという傾向が見られます。具体的には:

- 年齢: 65歳未満の方が下痢のリスクが高いとされ、高齢化が影響を及ぼす可能性があります。

- 性別: 女性は同条件において、男性に比べて下痢を経験しやすいとの研究結果もあります。

メトホルミンの投与量とリスク

初回投与の際のメトホルミンの用量も、下痢のリスクを左右する重要な要素です。750mgで開始する患者では、下痢の発生率が高まることが示されています。そのため、最初の用量を500mgに調整することで、下痢を抑制できる可能性があります。

統計データの一例

岐阜大学医学部附属病院が行った研究では、101名の2型糖尿病患者を対象に、以下のような結果が得られました:

- 下痢が見られた患者の割合: 軽度の下痢が26.7%の患者に確認されました。

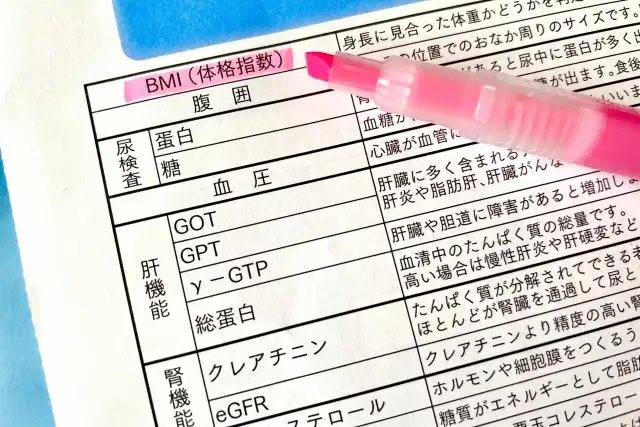

- リスク因子: 初回投与量、年齢、性別、体重(BMI)が主要なリスク因子として挙げられており、これらを考慮することが重要です。

このように、多くのメトホルミン服用者が下痢という副作用に直面していますが、症状の程度は様々です。服用を始めた際や用量の変更時には特に注意が必要です。

3. 下痢のリスクが高まる要因と特徴

メトホルミンにおける下痢は、さまざまな要因によって影響を受けることがあります。このセクションでは、下痢のリスクが高まる特定の要因とその特徴について詳しく見ていきます。

年齢と性別

年齢:65歳以下の患者では、下痢の発生率が高いことが報告されています。高齢者でも、腎機能が保たれていれば問題ありませんが、加齢に伴う身体の変化が影響を与える可能性があります。

性別:研究によると、特に女性の方が下痢を経験しやすい傾向にあります。この性別による差異は、生理学的な要因やホルモンの影響が考えられます。

体重と体格指数

BMI(体重指数):BMIが25kg/m²以上の患者は、下痢のリスクが高まることが指摘されています。このことは、肥満に伴う消化器系の変化が関連している可能性があります。

投与量

初回投与量:メトホルミンの初回投与量が750mgに設定されている場合、下痢の発現率が特に高くなります。一般的に、用量が増加することで副作用のリスクも上がるため、少量から始めて徐々に増量することが推奨されています。

肝機能と腎機能

肝機能:ALT値が30IU/L以上である場合、下痢の発生リスクが増加することが示されています。肝機能に異常がある患者は、メトホルミンの代謝に影響を受けやすく、これが下痢を引き起こす要因となります。

腎機能:腎機能障害を抱える患者は、メトホルミンの体内蓄積が進むことで、副作用のリスクが高まります。腎機能は定期的にチェックし、適切な投与量に調整することが求められます。

その他の要因

以下は、下痢のリスクをさらに高めると考えられているその他の要因です:

- 消化器への影響:腸内細菌叢の変化や、腸の運動の変化が影響することがあります。

- 食事:食事の内容やタイミングも、メトホルミン服用時の消化器症状に影響を与えることがあります。

これらの要因を理解することが、メトホルミンの使用において重要なポイントとなります。リスク因子を把握することで、適切な対策を講じることが可能になり、患者本人の健康管理にもつながります。

4. メトホルミンの下痢症状への具体的な対処法

メトホルミンを服用することで発生する下痢症状は、軽度であることが多いですが、日常生活に影響を及ぼすこともあります。そのため、適切な対処法を知っておくことが重要です。以下に具体的な対処法を紹介します。

服用方法の工夫

- 服用タイミングの見直し

食事中または食後すぐにメトホルミンを服用することで、胃腸への負担を軽減し、下痢のリスクを低下させることが期待できます。食べ物と一緒に摂取することにより、薬の吸収が緩やかになるため、急激な消化器症状の発現を防ぐ助けになります。 - 初回投与量の調整

医師の指導のもと、初めは少量から服用を開始し、徐々に量を増やす方法が有効です。具体的には、最初は500mgから始め、体が慣れてきたら750mgに増やすという方法があります。この段階的なアプローチが副作用の発生を軽減することがあります。

他の薬の使用に関する工夫

- 徐放性製剤の利用

メトホルミンは流通している製剤の中に徐放性のものがあります。これに変更することで、薬の成分が体内にゆっくりと放出され、消化器への負担が軽減されることが期待されます。 - 下痢止め薬の使用

必要に応じて、医師に相談の上で下痢止め薬を併用することも選択肢です。特に体調が悪化した場合や、日常生活に支障をきたす場合は、迅速な対応が重要となります。

生活習慣の改善

- 水分補給の徹底

下痢が続くと脱水症状を引き起こす恐れがあります。日常的に水分をしっかりと摂取することが重要です。特に下痢が発生した際は、普段以上に意識的に水や電解質ジュースを摂るように心がけましょう。 - 食事内容の見直し

味の濃い食事や脂肪分が多い食べ物を避け、消化に良い食材(例えば、お粥やスープ)を摂取することで腸への負担を軽減することができます。また、食物繊維が豊富な食品を適量取り入れることも腸内環境を整える助けになります。

自己管理の重要性

下痢症状が現れた際は、自己判断せずに医師や薬剤師に相談することが重要です。自己管理の一環として、症状の経過を記録することも有効です。例えば、いつから下痢が始まり、どのくらいの頻度で起こるのかなどの情報を記録しておくことで、受診時に役立ちます。

適切な対処法を講じることで、メトホルミンによる下痢症状を軽減し、安心して治療を続けることができます。体調の変化に細心の注意を払いながら、健康的な生活を目指しましょう。

5. 下痢がひどい時の受診のタイミング

メトホルミンを服用している方は、下痢の症状が出現することがしばしばあります。これは個人差が大きく、症状の重さも様々です。軽い下痢の場合は、しばらく様子を見るのも一つの方法ですが、それでも特定の状況では、早めに医師に相談することが非常に重要です。

受診が必要な場合の具体的なサイン

- 症状が持続する場合:下痢が数日続くようであれば、体内の水分が不足し、脱水症状を引き起こす危険性が高まります。このため、急いで医療機関への受診を検討すべきです。

- 脱水症状の兆候:口の渇きや、異常な疲労感、排尿量の減少といった脱水の兆候が見られる場合は、早急に受診が必要です。

- 血便や粘液便が出る場合:異常な便が現れた際には、深刻な健康問題が隠れている可能性があるため、すぐに医師に相談しましょう。

- 他の重篤な症状が伴う:激しい腹痛、発熱、嘔吐などの他の症状がある場合も、すぐに医療機関での診察が必要です。

医師に相談する際のポイント

受診する際には、次の情報を伝えることで、より的確な診断を受ける助けになります。

- メトホルミンの服用量:現在服用しているメトホルミンの量や開始した日時について、詳しく教えてください。

- 下痢の状態:下痢の頻度やその重症度(軽度から重度)、便の状態(水様便や硬便など)を具体的に説明することが大切です。

- その他の症状:同時に発生している症状(腹痛、発熱、体調不良など)についても詳細に報告しましょう。

受診時の服用について

下痢の症状が悪化している場合でも、自己判断でメトホルミンの服用を中止することは避け、必ず医師の指導を受けるようにしましょう。服用を停止する必要がある場合も、専門家の指導に基づいて行うことが不可欠です。突如として服用を中断することは、血糖コントロールに悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。症状を改善するために、医師から新たな治療法や薬が処方されることもあります。

定期的な受診の必要性

メトホルミンを服用中は、自分自身の体調の変化に敏感になることが多いです。そのため、定期的に医師による診断を受けることをおすすめします。副作用に関する情報を医師と共有し、必要に応じて服用量や治療方針を見直すことは、より安全にメトホルミンを使用するために非常に重要です。

まとめ

メトホルミンの下痢症状は多くの患者に共通する副作用ですが、その発生メカニズムや重症度には個人差があります。下痢のリスクを高める要因を把握し、服用方法や生活習慣の工夫、必要に応じた薬剤の併用などを行うことで、症状を軽減することができます。しかし、持続的な下痢や脱水症状などの重篤な症状が見られる場合は、迅速に医師に相談することが重要です。定期的な医療機関への受診を心がけ、自身の体調変化に注意を払いながら、メトホルミン治療を続けていくことが肝心です。

よくある質問

メトホルミンによる下痢の発生率はどのくらいですか?

メトホルミンを服用する人の20~30%が、下痢を含む消化器系の副作用を経験します。一般的に、この症状は軽度で一時的なものが多いですが、発生率は決して低くありません。

メトホルミンの下痢リスクを高める要因にはどのようなものがありますか?

65歳未満、女性、BMIが高い、肝機能や腎機能に問題がある、初回投与量が多いといった要因がメトホルミンの下痢リスクを高めます。これらの特徴を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

メトホルミンによる下痢にはどのような対処法がありますか?

服用タイミングの調整、少量から徐々に増量する、下痢止めの併用、水分補給や食事管理の工夫などが、メトホルミンによる下痢への具体的な対処法として考えられます。自己管理を心がけながら、医師や薬剤師に相談することが大切です。

下痢がひどい場合はどのタイミングで医師に相談すべきですか?

下痢が数日続く、脱水症状の兆候がある、血便や粘液便が出る、他の重篤な症状が伴う場合は、早急に医師に相談することが推奨されます。医師に服用状況や症状の詳細を説明し、適切な治療を受けることが重要です。