はじめに

更年期を迎える女性にとって、ホルモン補充療法(HRT)は多くの症状を和らげる有効な治療法として注目されています。しかし、「いつまで続けるべきか」「どのタイミングでやめるべきか」という疑問を抱く方も多いのが現実です。特に近年では、オンラインでの漢方相談という新しい選択肢も登場し、更年期障害の管理方法が多様化しています。

更年期障害とホルモン補充療法の基本理解

更年期は女性ホルモンの急激な減少により引き起こされる大きな変化の時期です。エストロゲンとプロゲステロンの分泌が大幅に低下することで、ホットフラッシュ、発汗、動悸、骨密度の低下など、さまざまな症状が現れます。これらの症状は日常生活に大きな影響を及ぼすことがあり、適切な治療が必要となります。

ホルモン補充療法は、減少した女性ホルモンを人工的に補うことで、これらの更年期症状を緩和し、骨粗鬆症などの予防効果も期待できる治療法です。現在のガイドラインでは、従来考えられていたような年齢制限はなく、個人の症状に合わせて柔軟に対応することが推奨されています。

治療の効果と期待される変化

ホルモン補充療法の効果は、治療開始から比較的早期に現れることが多く、特にホットフラッシュや発汗などの血管運動神経症状の改善が顕著に見られます。また、骨密度の維持や動脈硬化の予防といった長期的な健康効果も重要な治療目標となっています。

治療効果を実感できるようになると、多くの患者さんは生活の質が大幅に改善されることを経験します。しかし、この効果を実感できるようになった時こそ、治療の継続期間や終了時期について考える重要なタイミングでもあります。効果が得られているからこそ、適切な「やめどき」を見極めることが大切になってきます。

個別化された治療アプローチの重要性

ホルモン補充療法の最も重要な特徴の一つは、個人の症状や体質に合わせた治療が可能であることです。年齢だけでなく、症状の種類や程度、ライフスタイル、既往歴などを総合的に考慮して治療方針が決定されます。40代後半以降、月経の変化が見られる場合に開始するのが一般的ですが、最適なタイミングは人それぞれ異なります。

治療を開始する前には、血圧、身長、体重の測定、血液検査などの基礎検査が必要となります。これらの検査結果をもとに、医師は患者さん一人ひとりに最適な治療プランを提案します。また、治療開始後も定期的なモニタリングを通じて、治療効果や副作用の有無を確認しながら、必要に応じて治療内容を調整していきます。

ホルモン補充療法の適切な「やめどき」について

ホルモン補充療法をいつやめるべきかという問題は、多くの女性が直面する重要な判断の一つです。治療の終了時期は年齢ではなく、個人の症状の改善度や生活の質の向上度を基準に判断することが現在の医学的コンセンサスとなっています。適切なやめどきを見極めることで、治療の恩恵を最大限に享受しながら、自然な体の変化にも対応していくことが可能になります。

症状改善による自然な減量プロセス

ホルモン補充療法の理想的なやめどきは、つらい症状の軽減や改善が見られた際に訪れます。症状が安定してくると、医師の指導の下で徐々に薬の量を減らしていくプロセスが始まります。これは「テーパリング」と呼ばれる方法で、急激な中断による症状の再発を防ぐために重要な手順です。

減量プロセスでは、まず現在の投与量から段階的に量を減らしていきます。例えば、週に数回の投与から週1回へ、そして月に数回へと、患者さんの症状の様子を見ながら慎重に調整します。この過程で症状の再発がなければ、最終的にはホルモン補充療法から「卒業」することができます。「これからは薬をお守りみたいな感じで持っておきたい」と考える方もいらっしゃいますが、多くの場合、最終的には薬が不要になるのが一般的です。

個人の体調変化に応じた判断基準

やめどきの判断には、単純な症状の改善だけでなく、患者さんの総合的な健康状態や生活状況の変化も考慮されます。生活習慣病の悪化や子宮内膜の変化などが見られる場合は、ホルモン補充療法の休止や中止を検討する必要があります。また、患者さん自身のライフスタイルの変化や治療に対する考え方の変化も、やめどきを決める重要な要素となります。

定期的な検査結果も判断材料の一つとなります。半年ごとの血液検査や年1回のがん検診などを通じて、治療の継続が適切かどうかを医師が評価します。これらの検査で異常が見つかった場合や、他の健康問題が生じた場合には、ホルモン補充療法の見直しが必要になることもあります。重要なのは、医師と患者さんが十分にコミュニケーションを取りながら、最適なタイミングを見極めることです。

長期使用における安全性の考慮

ホルモン補充療法の安全性については、近年の研究により多くの知見が得られています。一般的に3年から5年を目安に治療が行われることが多いですが、個人差があり、必要に応じてより長期間の治療が行われることもあります。重要なのは、5年以内の使用ではリスクが上がらないという研究結果も出ていることです。

長期間ホルモン補充療法を続けている場合でも、適切な医学的管理の下であれば、そのリスクはアルコール飲酒を度々する人と同程度であるとの報告もあります。ただし、治療を急に中止すると更年期症状が再発する可能性があるため、中止する際は必ず医師と相談して適切な時期と方法を決めることが大切です。年齢を重ねても、60代や70代でも症状に応じて治療を続けることは可能ですが、定期的な評価と調整が不可欠です。

年齢別の治療継続の考え方

ホルモン補充療法における年齢は、治療の継続や終了を決める絶対的な基準ではありませんが、年齢に応じた身体の変化や健康リスクを考慮することは重要です。現代の医学では、年齢よりも個人の症状や健康状態を重視したアプローチが主流となっており、60代、70代でも適切な管理の下で治療を継続することが可能です。

50代における治療の最適化

50代は多くの女性がホルモン補充療法を開始する時期であり、特に閉経から数年以内の50代前半から半ばが最も多い開始時期となっています。この時期は女性ホルモンの急激な減少により、ホットフラッシュや骨密度の低下などの症状が顕著に現れやすい時期でもあります。

50代前半では、閉経後なるべく早期に治療を開始することが理想的とされています。この時期に適切な治療を開始することで、更年期症状の軽減だけでなく、将来的な骨粗鬆症や心血管疾患のリスク低減効果も期待できます。治療効果も比較的早期に現れやすく、多くの患者さんが生活の質の改善を実感できる時期です。

60代以降の治療継続の判断

従来は60歳を境に治療を終了することが多かったものの、現在のガイドラインでは年齢による制限はありません。60代でも症状が続く場合や、骨密度の維持などの医学的必要性がある場合は、治療の継続が検討されます。ただし、この年代では他の疾患のリスクも高まるため、より慎重な医学的管理が必要になります。

60代以降でホルモン補充療法を継続する場合、定期的な検査の頻度を高めたり、他の治療選択肢との併用を検討したりすることが一般的です。また、この時期になると漢方薬やサプリメントへの切り替えを検討する患者さんも多くなります。オンラインの漢方治療などの新しい選択肢も、60歳を過ぎても症状が続く方にとって有効な代替手段となり得ます。

個人差を考慮した柔軟なアプローチ

年齢に関わらず最も重要なのは、個人の症状や健康状態、生活の質への影響を総合的に評価することです。40歳前後から症状が始まる方もいれば、60歳を過ぎても症状が続く方もおり、この個人差は非常に大きなものです。そのため、画一的な年齢基準ではなく、一人ひとりの状況に応じた柔軟な治療方針が求められます。

また、症状の程度や種類によっても治療継続の必要性は変わってきます。軽度の症状であれば生活習慣の改善や代替療法で対応可能な場合もあれば、重度の症状により日常生活に大きな支障をきたしている場合は、年齢に関わらず積極的な治療が必要になることもあります。専門家との十分な相談を通じて、自分に合った最適な治療計画を立てることが何より重要です。

オンライン漢方という新しい選択肢

近年、医療のデジタル化が進む中で、オンライン漢方相談という新しい治療選択肢が注目を集めています。特に更年期障害の分野では、ホルモン補充療法の代替手段や併用治療として、オンライン漢方が重要な役割を果たすようになってきました。この新しいアプローチは、従来の治療法では十分な効果が得られない方や、ホルモン補充療法からの移行を考える方にとって、有力な選択肢となっています。

オンライン漢方の特徴と利便性

オンライン漢方相談の最大の特徴は、時間や場所の制約を受けることなく、専門家による個別化された治療を受けられることです。更年期の症状は個人差が大きく、また症状の変化も頻繁に起こるため、気軽に相談できるオンラインシステムは多くの女性にとって心強いサポートとなります。自宅にいながら専門家のアドバイスを受けられるため、忙しい日常生活の中でも継続的な治療が可能になります。

また、オンライン漢方では、患者さんの症状の詳細な記録や変化を継続的に追跡することができるため、より精密な治療計画の立案が可能です。写真による舌診や詳細な問診を通じて、東洋医学的な観点からの総合的な体質評価が行われ、個人に最適な漢方薬の処方が提案されます。この個別化されたアプローチにより、西洋医学的な治療では対応が困難な症状にも効果的にアプローチすることができます。

ホルモン補充療法からの移行戦略

ホルモン補充療法を終了する際の移行先として、オンライン漢方は非常に有効な選択肢となります。ホルモン補充療法の減量過程において、症状の再発を防ぐために漢方薬を併用することで、よりスムーズな移行が可能になります。漢方薬は体質改善を目的とするため、長期的な健康維持にも寄与します。

移行プロセスでは、まずホルモン補充療法と漢方薬を併用し、徐々にホルモン補充療法の量を減らしながら漢方薬の効果を確認していきます。この段階的なアプローチにより、症状の再発リスクを最小限に抑えながら、自然な治療法への移行が実現できます。オンライン漢方では、このような複雑な移行プロセスを専門家がサポートし、患者さんの状態に応じて柔軟に調整することが可能です。

長期管理における漢方のメリット

更年期障害の症状は長期間にわたって続くことが多く、継続的な管理が必要となります。オンライン漢方は、この長期管理において特に優れた特徴を持っています。漢方薬は副作用が少なく、長期間の服用が可能であるため、「ずっと続けられる治療法」として多くの女性に支持されています。

また、漢方治療では症状の改善だけでなく、体質そのものの改善を目指すため、更年期障害以外の健康問題の改善効果も期待できます。例えば、消化器症状の改善、睡眠の質の向上、精神的な安定など、全身の健康状態の底上げが図られます。オンライン漢方相談では、これらの多面的な効果を専門家が継続的にモニタリングし、必要に応じて処方の調整を行うことで、長期にわたる健康管理が実現できます。

症状別の治療終了タイミング

更年期障害の症状は多岐にわたり、それぞれの症状によって治療の必要性や終了のタイミングが異なります。ホットフラッシュ、骨密度の低下、精神的症状など、症状の種類や程度に応じて個別化された治療終了の判断が必要となります。適切な終了タイミングを見極めることで、不必要な治療の継続を避けながら、必要な症状には十分な治療を提供することが可能になります。

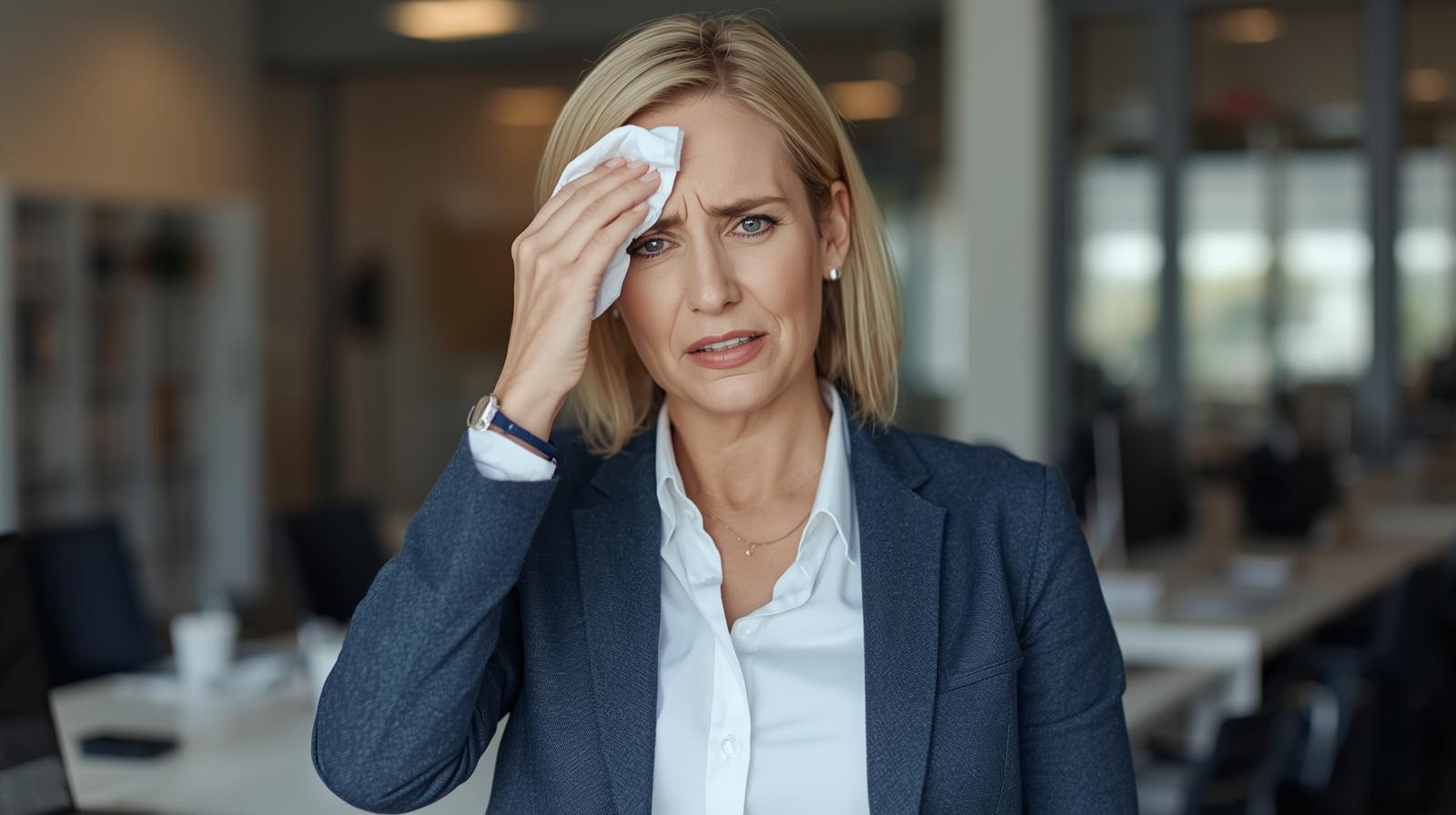

ホットフラッシュとその管理

ホットフラッシュは更年期障害の代表的な症状の一つで、突然の顔のほてりや発汗、動悸などを引き起こします。この症状は主に45〜55歳の更年期の女性に多く見られ、閉経の前後5年程度の期間に現れることが多いとされています。ホットフラッシュの頻度は軽度から重度まで様々で、朝方や夕方〜夜間にかけて症状が出やすい傾向があります。

ホットフラッシュの治療終了タイミングは、症状の頻度と強度の両方を考慮して決定されます。一般的に、症状が月に数回程度に減少し、日常生活への影響が軽微になった時点で、治療の段階的な減量を開始します。ホットフラッシュの期間は個人差が大きく、数ヶ月から数年続くことがあり、いったん収まったと思っても再発することもあるため、慎重な観察期間が必要です。症状が安定して改善している期間が6ヶ月以上続いた場合、治療終了の検討を始めることが一般的です。

骨密度関連の長期管理

エストロゲンの減少による骨密度の低下は、ホットフラッシュなどの急性症状とは異なり、長期的な健康リスクに関わる重要な問題です。骨粗鬆症の予防や進行抑制を目的としたホルモン補充療法の場合、症状の改善だけでなく、骨密度測定の結果や将来の骨折リスクの評価が治療継続の判断に重要な役割を果たします。

骨密度に関する治療の終了タイミングは、定期的な骨密度測定の結果をもとに決定されます。一般的に、骨密度が安定し、年間の減少率が正常範囲内に収まっている状態が1〜2年続いた場合、治療終了の検討が始まります。ただし、家族歴や体格、生活習慣などの骨折リスク因子も総合的に評価する必要があります。治療終了後も定期的な骨密度測定と、カルシウムやビタミンDの補充、適度な運動などの生活習慣指導が継続されることが重要です。

精神的症状への対応

更年期障害には、うつ症状、不安、イライラ、不眠などの精神的症状も含まれます。これらの症状は、身体的症状と比較して主観的な要素が強く、治療終了の判断がより複雑になることが多いです。また、精神的症状は環境要因やストレス状況にも大きく影響されるため、治療終了のタイミングを慎重に見極める必要があります。

精神的症状の治療終了は、症状の程度だけでなく、患者さんの生活の質や社会的機能の回復度を総合的に評価して決定されます。日常生活や仕事、人間関係などに支障をきたさない程度まで症状が改善し、その状態が安定して続いている場合に治療終了を検討します。精神的症状の場合、ホルモン補充療法の終了後も、カウンセリングや生活習慣の改善、必要に応じて漢方薬などの代替療法への移行を検討することが多く、段階的なサポートの継続が重要です。

代替療法への移行と継続管理

ホルモン補充療法からの移行期や治療終了後の管理において、代替療法は重要な役割を果たします。漢方薬、サプリメント、生活習慣の改善など、様々な代替療法を適切に組み合わせることで、ホルモン補充療法終了後も継続的な症状管理が可能になります。特に近年では、オンライン診療の普及により、これらの代替療法へのアクセスが格段に向上し、より多くの女性が自分に適した治療法を見つけることができるようになっています。

漢方薬による体質改善アプローチ

漢方薬は更年期障害の治療において、ホルモン補充療法の優れた代替手段または併用療法として位置づけられています。東洋医学の観点から、更年期の症状は「腎虚」や「血瘀」などの体質的な不調和として捉えられ、個人の体質に応じた処方が行われます。代表的な処方として、当帰芍薬散、加味逍遙散、桂枝茯苓丸などがありますが、患者さんの具体的な症状や体質に合わせて細かく調整されます。

漢方薬の大きな利点は、副作用が少なく長期間の服用が可能であることです。また、更年期症状だけでなく、消化器症状、睡眠障害、精神的な不安定さなど、全身の調和を整える効果も期待できます。オンライン漢方相談では、専門家が患者さんの詳細な症状や生活状況を把握し、最適な処方を提案します。治療効果は漢方薬の場合、一般的に2〜3ヶ月程度で現れ始めるため、継続的な服用と定期的な相談による処方調整が重要になります。

生活習慣改善による総合的管理

更年期障害の管理において、生活習慣の改善は薬物療法と同等かそれ以上に重要な役割を果たします。適度な運動は、ホットフラッシュの軽減、骨密度の維持、精神的な安定に大きく寄与します。特に有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせは、更年期女性の健康維持に最も効果的とされています。ウォーキング、水泳、ヨガなどの運動を週3〜4回、30分程度行うことが推奨されます。

栄養面では、カルシウムやビタミンD、イソフラボンを含む食品の摂取が重要です。大豆製品、小魚、緑黄色野菜などを積極的に取り入れた食事は、更年期症状の軽減と将来の疾患予防に効果的です。また、ストレス管理も重要な要素で、瞑想、深呼吸、趣味活動などを通じて精神的な安定を図ることが症状の改善につながります。睡眠の質の向上も忘れてはならない要素で、規則的な睡眠リズムの確立と睡眠環境の整備が必要です。

継続的なモニタリングと調整

ホルモン補充療法から代替療法への移行期間中および移行後は、継続的なモニタリングが不可欠です。症状の変化、生活の質の評価、副作用の有無などを定期的に確認し、治療方針を適宜調整していく必要があります。オンライン診療システムを活用することで、患者さんは自宅から定期的に専門家と相談し、症状の変化を詳細に報告することができます。

モニタリングには、症状日記の記録が有効です。ホットフラッシュの頻度や強度、睡眠の質、気分の変化などを日々記録することで、治療効果の客観的な評価が可能になります。また、定期的な血液検査や骨密度測定などの客観的指標も重要な評価項目です。これらのデータを総合的に分析することで、個人に最適化された長期管理計画を立案し、必要に応じて治療内容を調整していきます。専門家との継続的なコミュニケーションにより、患者さんは安心して代替療法による管理を継続することができます。

まとめ

ホルモン補充療法の「やめどき」は、年齢や治療期間といった画一的な基準ではなく、個人の症状改善度や生活の質の向上を基準に判断することが重要です。症状が安定し、日常生活への影響が軽微になった時点で、医師の指導の下で段階的な減量を開始し、最終的には治療からの卒業を目指すことが理想的なプロセスとなります。この過程では、急激な中断による症状の再発を避けるため、慎重な観察と調整が必要です。

近年注目されているオンライン漢方相談は、ホルモン補充療法の代替手段や移行先として非常に有効な選択肢となっています。時間や場所の制約を受けることなく専門家の指導を受けられ、個人の体質や症状に合わせた治療を長期間継続することができます。漢方薬は副作用が少なく、全身の調和を整える効果があるため、「ずっと続けられる治療法」として多くの女性に支持されています。

更年期障害の管理において最も重要なのは、患者さん一人ひとりの状況に応じた個別化された治療アプローチです。ホルモン補充療法、オンライン漢方、生活習慣の改善など、様々な治療選択肢を適切に組み合わせることで、症状の改善と生活の質の向上を実現することができます。専門家との十分な相談を通じて、自分に最適な治療計画を立て、継続的な健康管理を行うことが、充実した更年期以降の人生を送るための鍵となるでしょう。

よくある質問

HRTを何年間続ければよいですか?

症状の改善度や生活の質の向上を基準にして判断することが重要です。症状が安定し、日常生活への影響が軽微になったら、医師の指導の下で段階的な減量を始め、最終的には治療から卒業することを目指します。急激な中断は避ける必要があるため、慎重な観察と調整が必要です。

60代以降もHRTを続けることはできますか?

年齢による制限はなく、個人の症状や健康状態に応じて、60代や70代でも治療を続けることが可能です。ただし、この年代では他の疾患リスクも高まるため、より慎重な医学的管理が必要になります。定期的な検査の頻度を高めたり、漢方薬やサプリメントなどの代替療法との併用も検討されます。

オンラインの漢方治療はどのような特徴がありますか?

オンラインでは時間や場所の制約を受けずに専門家の指導を受けられ、個人の体質や症状に合わせた治療を長期間継続することができます。漢方薬は副作用が少なく、全身の調和を整える効果があるため、「ずっと続けられる治療法」として支持されています。また、漢方治療では更年期症状以外の健康問題の改善効果も期待できます。

代替療法との組み合わせはどのように行えばよいですか?

ホルモン補充療法、オンライン漢方、生活習慣の改善など、様々な治療選択肢を適切に組み合わせることが重要です。例えば、ホルモン補充療法からの移行期には漢方薬を併用して症状の再発を防ぐことができます。また、治療終了後も漢方薬やサプリメント、生活習慣の改善などを継続的に行い、症状管理を行います。専門家と十分に相談しながら、自分に最適な治療計画を立てることが大切です。