はじめに

睡眠時無呼吸症候群は、現代社会において深刻な健康問題として注目されている疾患です。この病気は、睡眠中に呼吸が一時的に停止したり、浅くなったりする状態が繰り返される疾患で、放置すると生命に関わる重大な合併症を引き起こす可能性があります。

睡眠時無呼吸症候群とは何か

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、寝ている間に呼吸が止まったり浅くなったりを繰り返す病気です。この状態が続くと、身体に必要な酸素が足りなくなり、知らず知らずのうちに心臓や血管系に大きな負担をかけることになります。

特に仕事が忙しい中年男性に多く見られ、男女比は2~3対1となっています。しかし、女性にも一定数の患者がいるにもかかわらず、まだ十分に認識されていないのが現状です。自覚症状が少ないまま進行することが多く、気づいた時には重篤な状態になっていることも少なくありません。

睡眠時無呼吸症候群については、以下の記事で詳しく解説しております。

なぜ死亡リスクが高いのか

睡眠時無呼吸症候群が死亡リスクを高める理由は、無呼吸状態によって血液中の酸素濃度が大幅に低下することにあります。この低酸素状態が毎晩、数時間にわたり繰り返されることで、心臓や血管に慢性的な負担がかかり、動脈硬化や心不全などの重篤な合併症を引き起こします。

研究によると、重症の睡眠時無呼吸症候群患者は健常人に比べて死亡率が2.6倍も高いことが明らかになっています。特に夜間0時から6時の間に突然死する確率が高く、これは無呼吸自体ではなく、睡眠時無呼吸症候群に伴う心血管系の合併症が原因と考えられています。

早期発見の重要性

睡眠時無呼吸症候群は早期発見と適切な治療により、健常者と同程度のリスクまで抑えることができます。しかし、寝ている間に起こる症状のため、本人が自覚することは困難で、しばしば家族や同居者によって発見されることが多い疾患です。

いびきは呼吸停止の重要なサインであり、決して軽視してはいけません。日中の異常な眠気、朝起きても熟睡感がない、といった症状がある場合は、早期の医療機関受診が必要です。適切な診断には問診や検査が行われ、終夜睡眠ポリグラフ検査によって正確な診断が可能です。

早期発見の重要性については、以下の記事で詳しく解説しております。

睡眠時無呼吸症候群の恐ろしい統計データ

睡眠時無呼吸症候群の死亡リスクに関する統計データは、この病気の深刻さを物語っています。国内外の研究結果から得られたデータは、放置することの危険性を明確に示しており、早期治療の必要性を強く訴えています。

診断から8年後の恐るべき死亡率

重度の睡眠時無呼吸症候群における生存率のデータは衝撃的です。AHI(無呼吸低呼吸指数)が20回を超える中等症から重症の場合、8年後の生存率はわずか63%にまで低下するという報告があります。これは、10人中4人近くが8年以内に亡くなるという深刻な数字です。

さらに別の研究では、7~8年後には20~30%の人が死亡するといわれており、治療を受けずに重症化した人の生存率は63±17%と大幅に低下していました。一方で、適切な治療を受けた人の5年生存率は100%という結果も報告されており、治療の効果の大きさを物語っています。

突然死との関連性

フィンランドで行われた研究では、突然死の37.6%がいびきをかく人であったと報告されています。また、睡眠時無呼吸症候群患者の5.8%が5年以内に死亡し、その多くが心筋梗塞や脳梗塞による突然死でした。これらのデータは、睡眠時無呼吸症候群と突然死の密接な関係を示しています。

特に注目すべきは、夜間帯での突然死のリスクが高いことです。無呼吸状態になることで血液中の酸素濃度が大幅に低下し、意識を失い、眠ったまま死に至る可能性もあります。夜間に発症すると、周囲への気づきが遅れ、致命的な結果につながる可能性が高まります。

突然死リスクについては、以下の記事で詳しく解説しております。

重症度別の死亡リスク

睡眠時無呼吸症候群の重症度と死亡リスクには明確な相関関係があります。無呼吸・低呼吸の回数が多いほど、つまり重症であるほど長期的な生存率が低下する傾向にあります。特に重症の患者では、健常者と比べて死亡リスクが数倍にも跳ね上がります。

| 重症度 | AHI(回/時間) | 死亡リスク |

|---|---|---|

| 軽症 | 5~15 | 軽度上昇 |

| 中等症 | 15~30 | 2~3倍 |

| 重症 | 30以上 | 数倍以上 |

このデータからも明らかなように、重症になればなるほど死亡リスクは急激に上昇します。しかし、適切な治療を行えば、これらのリスクを大幅に軽減できることも同時に証明されています。

命に関わる合併症とその危険性

睡眠時無呼吸症候群が恐ろしいのは、単独の病気としての影響だけでなく、様々な重篤な合併症を引き起こすことです。これらの合併症は相互に関連し合い、複雑なリスク要因が重なることで、死亡率を著しく上昇させます。

心血管系への致命的影響

睡眠時無呼吸症候群が心血管系に与える影響は極めて深刻です。無呼吸状態が続くと、心臓や血管に大きな負担をかけ、動脈硬化や心不全などの重篤な合併症を引き起こします。心筋梗塞や脳卒中などの急性期合併症は、まさに命に関わる重大な疾患です。

研究によると、睡眠時無呼吸症候群患者では心筋梗塞や脳卒中などの合併症のリスクが3~5倍も高くなることが報告されています。これらの疾患は発症すると即座に生命の危険にさらされるため、予防が極めて重要です。無呼吸の回数や程度が増えるほど、これらの致命的な合併症の発症リスクが高まります。

高血圧と循環器疾患

睡眠時無呼吸症候群と高血圧には密接な関係があります。無呼吸状態により酸素不足が生じると、交感神経系が活性化され、血圧が上昇します。この状態が慢性的に続くことで、持続的な高血圧状態となり、心臓や血管への負担が継続的にかかることになります。

高血圧は「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状がないまま進行し、ある日突然重篤な合併症を引き起こします。睡眠時無呼吸症候群による高血圧は特に治療抵抗性が高く、通常の降圧薬だけでは十分なコントロールが困難な場合が多いのが特徴です。

脳血管障害と認知機能への影響

睡眠時無呼吸症候群は脳血管障害のリスクを大幅に高めます。脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患は、一度発症すると死亡や重篤な後遺症を残す可能性が高い疾患です。無呼吸による低酸素状態が脳の血管に悪影響を与え、血管の動脈硬化を促進させます。

さらに、睡眠時無呼吸症候群は認知症のリスク因子でもあります。慢性的な酸素不足により脳組織にダメージが蓄積され、記憶や判断力などの認知機能が徐々に低下していきます。これは単に生存率の問題だけでなく、生活の質(QOL)にも深刻な影響を与える重要な問題です。

糖尿病との相互作用

睡眠時無呼吸症候群は糖尿病の発症リスクを高め、既に糖尿病を患っている場合には血糖コントロールを悪化させます。無呼吸による睡眠の質の低下は、インスリン抵抗性を増加させ血糖値の上昇を招きます。

糖尿病と睡眠時無呼吸症候群の組み合わせは、動脈硬化を加速させ、心血管疾患のリスクをさらに高めます。また、糖尿病の合併症として知られる

- 網膜症

- 神経症

などの進行も早める可能性があります。このような複数の疾患が相互に悪影響を与え合う状態は、治療を困難にし予後を著しく悪化させます。

無治療で放置することの危険性

睡眠時無呼吸症候群を治療せずに放置することは、まさに時限爆弾を抱えているようなものです。症状が軽微に見えても、体内では着実にダメージが蓄積され、ある日突然重篤な合併症として表面化する可能性があります。

段階的な症状の進行

睡眠時無呼吸症候群は放置すると、徐々に症状が進行しより重篤な状態へと発展していきます。初期段階では軽微ないびきや日中の軽い眠気程度であっても、時間の経過とともに無呼吸の回数が増加し、持続時間も長くなっていきます。

この進行過程では、患者本人が症状の悪化に気づきにくいことが問題です。慢性的な睡眠不足や疲労感に慣れてしまい、それが正常な状態だと認識してしまうことが多いのです。しかし、体内では確実に酸素不足による臓器へのダメージが蓄積され、不可逆的な変化が進行しています。

日常生活への深刻な影響

治療を受けない睡眠時無呼吸症候群患者は、日常生活において様々な危険に直面します。最も深刻なのは居眠り運転による交通事故のリスクです。日中の異常な眠気により、運転中に意識を失い、自分だけでなく他者の生命も危険にさらす可能性があります。

職場での集中力低下や判断力の低下も重要な問題です。重要な判断を誤ったり、作業中の事故を引き起こしたりする可能性が高まります。また、対人関係においても、常に疲労感を抱えていることで、家族や同僚との関係に悪影響を与えることがあります。

経済的・社会的損失

睡眠時無呼吸症候群の放置は、個人レベルだけでなく、社会全体にも大きな経済的損失をもたらします。医療費の増大は避けられず、合併症の治療費は初期治療費を大幅に上回ることが多いのが実情です。

労働生産性の低下も深刻な問題です。日中の眠気や集中力の欠如により、仕事の効率が著しく低下し、経済活動全体に悪影響を与えます。また、交通事故や労働災害による社会的コストも無視できません。

- 医療費の増大(合併症治療費の急増)

- 労働生産性の低下(集中力・判断力の低下)

- 交通事故による社会的損失

- 労働災害の増加

- 家族への精神的・経済的負担

不可逆的な健康被害

最も恐ろしいのは、長期間の放置により生じる不可逆的な健康被害です。心臓や血管、脳などの重要な臓器に蓄積されたダメージは、治療を開始しても完全には回復しない場合があります。特に心筋の繊維化や動脈硬化の進行は、一度進んでしまうと元の状態に戻すことは困難です。

認知機能の低下も深刻な問題です。長期間の酸素不足により脳組織に生じたダメージは、認知症の発症リスクを高め、生活の質を著しく低下させます。これらの変化は、たとえ後に適切な治療を受けたとしても、完全に改善することは期待できません。

治療による劇的な改善効果

睡眠時無呼吸症候群の治療効果は目覚ましく、適切な治療を受けることで健常者と同等レベルまでリスクを軽減することが可能です。現代医学の進歩により、様々な治療選択肢が用意されており、患者一人ひとりの状態に応じた最適な治療法を選択できます。

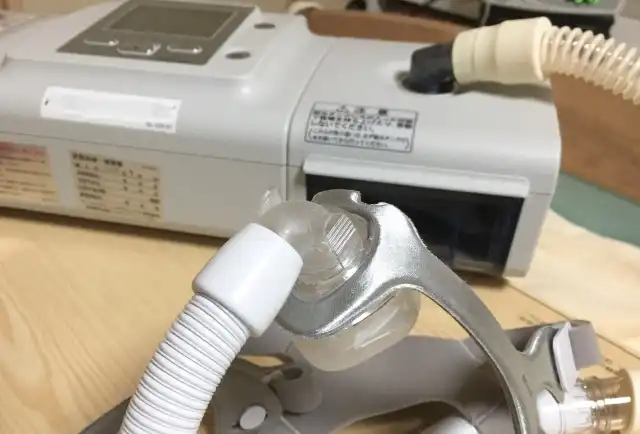

CPAP療法の驚異的効果

CPAP(持続陽圧呼吸療法)は、睡眠時無呼吸症候群の最も効果的な治療法として確立されています。この治療法により、呼吸が止まることがなくなり、心臓や血管への負荷が劇的に軽減されます。多くの研究で心血管疾患による死亡率が大幅に低下し、生存率が飛躍的に改善することが証明されています。

CPAP治療を継続的に行った患者では、治療開始から短期間で

- 血圧の改善

- 日中の眠気の消失

- 集中力の向上

などが認められます。長期的には、心筋梗塞や脳卒中の発症率が有意に減少し、治療を行ったグループでは健常者と変わらない生存率を達成できることが報告されています。

生活習慣改善による相乗効果

CPAP療法と併せて行う生活習慣の改善は、治療効果をさらに高める重要な要素です。体重減少は症状改善に特に効果的で、ウィスコンシン州の大規模な睡眠研究によると、体重の変化が睡眠時無呼吸症の重症度に大きな影響を及ぼすことが示されています。

ただし、アジア人、特に日本人においては、肥満度が軽い場合でも発症しやすいことが知られており、体型によっては体重減少の効果が限定的な場合もあります。このような場合でも、

- 禁煙

- 節酒

- 規則正しい睡眠習慣の確立

などの総合的なアプローチにより、治療効果を最大化することができます。

その他の治療選択肢

CPAP療法以外にも、患者の状態や希望に応じて様々な治療選択肢があります。口腔内装置(マウスピース)治療は、軽度から中等度の患者に有効で、携帯性に優れているため、出張や旅行が多い方に適しています。

外科的治療も選択肢の一つです。扁桃腺腫大による閉塞性睡眠時無呼吸の場合、扁桃腺摘出術により根本的な改善が期待できます。また、最新の治療法として、神経刺激療法なども研究・開発が進められており、将来的にはより多様な治療選択肢が提供される見込みです。

オンライン診療を活用した早期治療開始の重要性

治療効果を最大化するためには、早期の治療開始が極めて重要です。症状が軽い段階で治療を開始すれば、合併症の発症を予防でき、より良好な予後が期待できます。逆に、重篤な合併症が発症してから治療を開始した場合、完全な回復は困難になる可能性があります。

現在では、オンライン診療や簡易検査キットの普及により、より手軽に専門医に相談できる環境が整っています。自己診断テストで睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合は、躊躇せずに専門医に相談することが推奨されます。治療は将来の深刻な病気を予防し、健康な寿命を延ばすための重要な投資なのです。

予防と早期発見のポイント

睡眠時無呼吸症候群による死亡リスクを回避するためには、予防と早期発見が最も重要です。日常生活での注意点を把握し、定期的なセルフチェックを行うことで、重篤化する前に適切な対応を取ることが可能になります。

危険な症状の見極め方

睡眠時無呼吸症候群の早期発見には、特徴的な症状を正しく理解することが重要です。最も分かりやすいサインは、家族や同居者から指摘される「いびき」と「呼吸停止」です。特に、いびきが突然止まり、しばらくして大きないびきと共に呼吸が再開する場合は要注意です。

日中の症状にも注意を払う必要があります。

- 会議中や運転中の強い眠気

- 朝起きた時の頭痛や口の渇き

- 夜中に何度も目が覚める

- 熟睡感がない

などといった症状が複数見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと考えられます。

| 分類 | 主な症状 | 重要度 |

|---|---|---|

| 夜間症状 | 大きないびき、呼吸停止、夜間頻尿 | ★★★ |

| 日中症状 | 強い眠気、集中力低下、朝の頭痛 | ★★★ |

| 身体症状 | 高血圧、体重増加、ED | ★★ |

セルフチェックと家族の役割

睡眠時無呼吸症候群のセルフチェックは、早期発見の第一歩です。いくつかの簡単な質問項目に答えることで、受診の必要性を判断できます。3つ以上の項目に該当する場合は、専門医への相談が推奨されます。

家族や同居者の観察も極めて重要です。本人は睡眠中の状態を自覚できないため、第三者による客観的な観察が診断の鍵となります。特に配偶者は、パートナーの睡眠状態を最も詳しく観察できる立場にあり、早期発見において重要な役割を果たします。

- いびきの音量や頻度の変化

- 呼吸停止の回数と持続時間

- 睡眠中の体動や寝言の増加

- 朝の機嫌や体調の変化

- 日中の行動パターンの変化

生活習慣による予防策

睡眠時無呼吸症候群の予防には、適切な生活習慣の維持が不可欠です。体重管理は最も重要な予防策の一つで、標準体重を維持することで発症リスクを大幅に軽減できます。ただし、日本人の場合は肥満でなくても発症する場合があるため、体重管理だけでなく総合的な健康管理が必要です。

睡眠環境の改善も重要な予防策です。仰向けで寝ると気道が狭くなりやすいため、横向きで寝る習慣をつけることが推奨されます。また、寝室の温度や湿度を適切に保ち、質の良い睡眠を確保することも大切です。枕の高さや硬さも気道の通りやすさに影響するため、自分に適したものを選ぶことが重要です。

定期健康診断での早期発見

定期健康診断は睡眠時無呼吸症候群の早期発見において重要な機会です。

- 高血圧

- 糖尿病

- 心電図

などの検査結果に異常が見られる場合、睡眠時無呼吸症候群が隠れている可能性があります。これらの生活習慣病は睡眠時無呼吸症候群と密接な関係があるため、総合的な評価が必要です。

最近では、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査を導入している健診機関も増えています。簡易検査キットを使用した在宅検査により、手軽に睡眠時無呼吸症候群の可能性を評価できます。異常が発見された場合は、速やかに専門医療機関での精密検査を受けることが推奨されます。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、放置すると生命に関わる深刻な疾患です。重症化した場合の8年生存率は63%という衝撃的なデータが示すように、この病気を軽視することは非常に危険です。しかし、適切な治療を受けることで、健常者と同等レベルまでリスクを軽減でき、5年生存率100%という優れた治療成績も報告されています。

最も重要なのは早期発見と早期治療開始です。いびきや日中の眠気といった症状を「よくあること」として軽視せず、家族からの指摘があった場合は積極的に専門医に相談することが大切です。CPAP療法をはじめとする現在の治療法は非常に効果的で、治療により多くの患者が正常な生活を取り戻しています。

睡眠時無呼吸症候群による死亡リスクは決して他人事ではありません。現代社会のストレスや生活習慣の変化により、この病気の患者数は増加傾向にあります。定期的なセルフチェックや健康診断を活用し、自分と家族の健康を守るための行動を取ることが、生命を守る重要な第一歩となるのです。

よくある質問

睡眠時無呼吸症候群の主な症状は何ですか?

パートナーから指摘される

- いびき

- 呼吸停止

- 日中の強い眠気

- 朝の頭痛や口渇

- 熟睡感のなさ

などが主な症状です。夜間と日中の症状に注意を払うことが重要です。

睡眠時無呼吸症候群の予防方法は何ですか?

- 体重管理

- 睡眠環境の改善

- 禁煙

- 節酒

などの生活習慣の改善が重要な予防策です。特に体重管理は最も効果的な予防策の一つです。また、定期健診での早期発見も推奨されます。

睡眠時無呼吸症候群の治療法にはどのようなものがありますか?

CPAP療法が最も効果的な治療法として知られています。その他にも、マウスピース治療や外科的治療なども選択肢として存在します。適切な治療を早期に開始することが重要です。

睡眠時無呼吸症候群の死亡リスクはどの程度ですか?

重症化すると生存率が大幅に低下し、健常者と比べて死亡リスクが数倍以上になります。しかし、適切な治療を受けることで、この危険な状態を回避できます。早期発見と早期治療が非常に重要です。