はじめに

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、現代社会において深刻な健康問題として注目されている睡眠障害の一つです。睡眠中に呼吸が一時的に停止したり、著しく浅くなったりすることで、十分な酸素を体内に取り込むことができなくなります。この症状は単なる睡眠の質の低下にとどまらず、

- 高血圧

- 心疾患

- 脳卒中

などの重篤な合併症を引き起こすリスクを高めることが知られています。

睡眠時無呼吸症候群の原因は複雑で多岐にわたりますが、大きく分けて閉塞性と中枢性の2つのタイプに分類されます。それぞれ異なるメカニズムによって発症し、治療法も異なるため、正確な原因の理解が適切な治療につながります。本記事では、睡眠時無呼吸症候群の様々な原因について詳しく解説していきます。

睡眠時無呼吸症候群の基本的な定義

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に10秒以上の無呼吸や低呼吸が1時間に5回以上発生する状態を指します。この症状により、血中酸素濃度の低下と炭酸ガス濃度の上昇が繰り返され、心臓や脳に大きな負担をかけることになります。患者は深い眠りに入ることができず、頻繁に覚醒を繰り返すため、日中の強い眠気や集中力の低下といった症状が現れます。

睡眠時無呼吸症候群は、年齢や性別を問わず発症する可能性がありますが、特に中年男性に多く見られる傾向があります。しかし、近年では女性や若年層での発症も増加しており、現代社会のライフスタイルの変化と密接な関係があることが示唆されています。早期発見と適切な治療により、症状の改善と合併症の予防が可能であるため、正しい知識を持つことが重要です。

睡眠時無呼吸症候群については、以下の記事で詳しく解説しております。

症状が引き起こす日常生活への影響

睡眠時無呼吸症候群の症状は、患者の日常生活に深刻な影響を与えます。夜間の頻繁な覚醒により、朝起きても疲労感が残り、日中の眠気が強くなります。この症状は仕事や学習の効率を著しく低下させるだけでなく、運転中の居眠りによる交通事故のリスクも高めます。実際に、重度の睡眠障害がある場合は運転免許の取り消しや停止の対象となることもあります。

また、慢性的な睡眠不足は精神面にも大きな影響を与えます。イライラしやすくなったり、うつ症状が現れたりすることも珍しくありません。家族関係や職場での人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があり、患者の生活の質(QOL)を大幅に低下させる要因となります。これらの症状は適切な治療により改善が期待できるため、早期の診断と治療開始が重要です。

合併症のリスクと重要性

睡眠時無呼吸症候群は単独の疾患として問題となるだけでなく、様々な重篤な合併症を引き起こすリスクが高いことが大きな問題です。低酸素状態が繰り返されることで血管内皮に障害が起こり、高血圧の発症率は軽症で約2倍、中等症で約3倍に上昇します。さらに、心筋梗塞や狭心症などの虚血性疾患のリスクも約2~3倍に増加することが報告されています。

糖尿病や高脂血症といった生活習慣病との関連も深く、これらの疾患の発症や進行を促進する要因となります。特に心不全患者の30~40%に睡眠時無呼吸症候群が合併しているといわれており、相互に悪影響を与える悪循環を形成します。適切な治療により睡眠時無呼吸症候群の症状を改善することで、これらの合併症のリスクを大幅に軽減できるため、予防医学の観点からも非常に重要な疾患といえます。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群の原因

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)は、睡眠時無呼吸症候群の90%以上を占める最も一般的なタイプです。このタイプは、睡眠中に上気道が物理的に狭くなったり完全に閉塞したりすることで呼吸が止まる状態を指します。気道の狭窄や閉塞は様々な要因によって引き起こされ、それらの要因が単独または複合的に作用することで症状が現れます。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群の原因を理解することは、効果的な治療法の選択において極めて重要です。原因によって治療アプローチが異なるため、個々の患者の状態に応じた適切な診断と治療計画の立案が必要となります。以下では、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の主要な原因について詳しく解説していきます。

肥満による気道の狭窄

肥満は閉塞性睡眠時無呼吸症候群の最も重要な原因の一つです。体重が増加すると、首回りや咽頭部に脂肪が蓄積し、気道の内径が狭くなります。特に横になった姿勢では、重力の影響で周囲の脂肪組織が気道側に下垂し、さらに狭窄を悪化させます。肥満傾向が出始めるとしばしばいびきが出現し、これが睡眠時無呼吸症候群の前兆となることが多いのです。

肥満による気道狭窄のメカニズムは、単純な物理的圧迫だけではありません。脂肪組織の蓄積により気道を支える筋肉の機能も低下し、睡眠中の筋肉弛緩時により気道が潰れやすくなります。そのため、減量を行うことで気道の狭窄が改善され、いびきや無呼吸の症状が大幅に改善することが期待できます。実際に、軽度から中等度の症例では、10%程度の体重減少でも症状の顕著な改善が見られることが報告されています。

解剖学的な要因

顔面や気道の解剖学的な特徴も、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の重要な原因となります。小さい顎や後退した下顎は気道のスペースを狭め、舌や軟組織が気道に落ち込みやすい環境を作り出します。また、舌が大きい場合や舌根沈下が起こりやすい構造の場合も、睡眠中に気道を閉塞するリスクが高くなります。これらの解剖学的要因は、痩せている人でも睡眠時無呼吸症候群を発症する可能性があることを示しています。

扁桃腺やアデノイドの肥大も、特に小児や若年成人において重要な原因となります。肥大した扁桃腺は物理的に気道を狭め、睡眠中の呼吸を妨げます。このような場合、扁桃腺摘出術が症状を劇的に改善することがあり、外科的治療が第一選択となることも少なくありません。鼻中隔湾曲症や慢性鼻炎による鼻づまりも、鼻呼吸を困難にし、口呼吸を促進することで症状を悪化させる要因となります。

生活習慣による影響

日常の生活習慣も閉塞性睡眠時無呼吸症候群の発症や悪化に大きく関与しています。飲酒は筋肉を弛緩させる作用があるため、咽頭部の筋肉が緩み気道が閉塞しやすくなります。就寝前の飲酒は特に症状を悪化させるため、アルコールの摂取量を控えることが重要です。同様に、睡眠薬の使用も筋肉の弛緩を促進し、気道の閉塞を助長する可能性があります。

睡眠姿勢も症状に大きな影響を与えます。仰向けで寝ると重力の影響で舌や軟口蓋が気道側に落ち込みやすくなりますが、横向きで寝ることで症状が緩和されることがよくあります。喫煙も気道の炎症を引き起こし、粘膜の腫れによって気道を狭める要因となります。これらの生活習慣の改善は、薬物治療と並んで症状改善の重要な手段となり、患者自身が取り組める治療法として注目されています。

加齢と性別による要因

加齢は睡眠時無呼吸症候群の発症リスクを高める重要な要因です。年齢とともに咽頭部の筋力が低下し、睡眠中に気道を支える力が弱くなります。また、組織の弾性も失われ気道が潰れやすくなります。中高年になると症状が現れやすくなるのは、これらの生理的変化が主な原因です。特に50歳以降では発症率が急激に上昇することが知られています。

性別による違いも顕著で、男性は女性に比べて2~3倍発症しやすいとされています。これは男性の方が首周りに脂肪がつきやすい体型的特徴や、気道の構造的違いが影響していると考えられています。しかし、女性でも閉経後は女性ホルモンの減少により発症リスクが高まり、男性との差が縮まります。女性ホルモンには気道を広く保つ作用があるため、その減少が症状の発現に関与していると推測されています。

中枢性睡眠時無呼吸症候群の原因

中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA)は、脳からの呼吸指令が適切に伝わらないことで発症する比較的稀なタイプの睡眠時無呼吸症候群です。閉塞性とは異なり、気道の物理的な閉塞は起こらず、呼吸中枢の機能異常が根本的な原因となります。このタイプは全体の睡眠時無呼吸症候群の中では少数派ですが、その発症メカニズムと治療法は閉塞性とは大きく異なるため、正確な診断が重要です。

中枢性睡眠時無呼吸症候群の原因は多様で、基礎疾患との関連が強いことが特徴です。そのため、症状の改善には原疾患の治療が不可欠であり、包括的なアプローチが必要となります。以下では、中枢性睡眠時無呼吸症候群の主要な原因について詳しく説明していきます。

脳血管障害による影響

脳卒中や脳梗塞などの脳血管障害は、中枢性睡眠時無呼吸症候群の重要な原因の一つです。これらの疾患により呼吸中枢を含む脳幹部分が損傷を受けると、呼吸の自動調節機能に異常が生じます。特に延髄にある呼吸中枢への血流が障害されると、

- 睡眠中の呼吸調節が不安定になる

- 無呼吸

- 異常呼吸パターンが出現

脳血管障害の急性期だけでなく、慢性期においても症状が持続することがあります。

脳腫瘍や頭部外傷なども同様のメカニズムで中枢性睡眠時無呼吸症候群を引き起こす可能性があります。腫瘍による圧迫や外傷による脳組織の損傷が呼吸中枢の機能を妨げることで症状が現れます。これらの場合、原疾患の治療が症状改善の鍵となりますが、脳の損傷が不可逆的である場合は、症状が永続的に残存することもあります。早期の診断と適切な治療により、症状の進行を抑制することが重要です。

心疾患との関連

心不全は中枢性睡眠時無呼吸症候群との関連が最も強い疾患の一つです。慢性心不全患者の約30~50%に中枢性睡眠時無呼吸症候群が合併するといわれており、両者は相互に悪影響を与える関係にあります。心不全により心拍出量が低下すると、脳血流も減少し、呼吸中枢への酸素供給が不安定になります。この結果、呼吸調節の信号伝達が悪くなり、特徴的な周期的呼吸パターン(チェーン・ストークス呼吸)が出現します。

心不全に伴う中枢性睡眠時無呼吸症候群は、心機能をさらに悪化させる悪循環を形成します。無呼吸による低酸素状態は心臓への負担を増加させ、不整脈のリスクも高めます。また、頻繁な覚醒により交感神経の活動が亢進し、血圧上昇や心拍数増加を招きます。そのため、心不全の治療と並行して睡眠時無呼吸症候群の管理を行うことで、相乗効果による症状改善が期待できます。

薬剤による影響

特定の薬剤の使用も中枢性睡眠時無呼吸症候群の原因となることがあります。特にオピオイド系鎮痛薬は呼吸中枢を抑制する作用があり、長期使用により中枢性睡眠時無呼吸症候群を引き起こすリスクが高まります。これらの薬剤は呼吸ドライブを低下させ、CO2に対する呼吸応答を鈍らせるため、睡眠中の呼吸調節が不安定になります。慢性疼痛の治療でオピオイドを使用している患者では、この副作用に注意が必要です。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬や抗不安薬も、高用量や長期使用により呼吸抑制を引き起こす可能性があります。これらの薬剤は中枢神経系を抑制し、呼吸中枢の感受性を低下させます。特に高齢者や呼吸器疾患を有する患者では、通常量でも呼吸抑制が起こりやすいため、慎重な使用が求められます。薬剤性の中枢性睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、可能な限り原因薬剤の減量や中止を検討する必要があります。

その他の原因

高地滞在や急激な環境変化も中枢性睡眠時無呼吸症候群の原因となることがあります。高地では酸素濃度が低下し呼吸調節機構に負担をかけるため、一時的に中枢性の無呼吸が出現することがあります。これは一般的に数日から数週間で順化により改善しますが、個人差があり、症状が持続する場合もあります。また、腎不全や代謝性疾患による体内環境の変化も、呼吸中枢の機能に影響を与える可能性があります。

遺伝的要因も中枢性睡眠時無呼吸症候群の発症に関与している可能性が示唆されています。家族内発症の報告もあり、呼吸調節機構の先天的な異常が関与している可能性があります。しかし、この分野の研究はまだ発展途上であり、具体的な遺伝子との関連については今後の研究成果が待たれています。原因不明の特発性中枢性睡眠時無呼吸症候群も存在し、これらの症例では対症療法が主体となります。

生活習慣と環境因子

睡眠時無呼吸症候群の発症や悪化には、日常の生活習慣や環境因子が大きく関与しています。これらの要因は患者自身でコントロール可能なものが多く、適切な生活習慣の改善により症状の予防や軽減が期待できます。生活習慣の改善は薬物治療や器械治療と並んで、睡眠時無呼吸症候群の包括的治療において重要な位置を占めています。

環境因子の中には、患者の意識や行動変容により改善可能なものから、社会的な取り組みが必要なものまで様々あります。個人レベルでの対策と社会レベルでの対策の両方を理解し実践することで、より効果的な症状管理が可能となります。以下では、睡眠時無呼吸症候群に影響を与える主要な生活習慣と環境因子について詳しく解説します。

食生活と体重管理

食生活は睡眠時無呼吸症候群の発症と密接に関連しています。高カロリー食品や糖質、脂質の過剰摂取は肥満を招き、結果的に気道の狭窄を引き起こします。特に夜遅い時間の食事は体重増加を促進し、症状を悪化させる要因となります。また、就寝前の大量の食事は消化のために横隔膜の動きが制限され、呼吸にも影響を与える可能性があります。規則正しい食事時間と適切な食事量の管理が重要です。

体重管理は睡眠時無呼吸症候群の治療において最も効果的な介入の一つです。BMI(体格指数)が25を超える過体重や肥満の患者では、5~10%の体重減少でも症状の有意な改善が期待できます。減量により、首周りの脂肪が減少し気道のスペースが拡大するためです。持続可能な減量のためには、急激なダイエットではなく、栄養バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせた長期的なアプローチが推奨されます。

アルコールと喫煙の影響

アルコール摂取は、睡眠時無呼吸症候群の症状を著しく悪化させる要因の一つです。アルコールには筋弛緩作用があり、咽頭部や舌の筋肉を緩ませることで気道の閉塞を促進します。特に就寝前3~4時間以内のアルコール摂取は症状を顕著に悪化させるため、避けることが重要です。また、アルコールは、睡眠の質も低下させREM睡眠を抑制することで、睡眠全体の質に悪影響を与えます。

喫煙も睡眠時無呼吸症候群の重要なリスクファクターです。タバコの煙に含まれる有害物質は気道の粘膜に炎症を引き起こし、腫れや分泌物の増加により気道を狭めます。また、ニコチンの血管収縮作用により、組織の血流が悪化し粘膜の修復機能が低下します。禁煙により気道の炎症が軽減し、症状の改善が期待できますが、効果が現れるまでには数週間から数ヶ月を要することがあります。受動喫煙も同様の悪影響があるため、家族全体での禁煙が推奨されます。

睡眠環境と睡眠衛生

睡眠環境は睡眠時無呼吸症候群の症状に大きな影響を与えます。寝室の

- 温度

- 湿度

- 照明

- 騒音レベル

などは、睡眠の質と呼吸パターンに直接影響します。適切な室温(18~22℃程度)と湿度(50~60%程度)を保つことで、鼻腔や気道の乾燥を防ぎ呼吸しやすい環境を作ることができます。また、暗く静かな環境は深い睡眠を促進し、症状の軽減に寄与します。

睡眠姿勢の改善も重要な要素です。仰向け寝では重力により舌や軟口蓋が後方に移動し、気道を圧迫しやすくなります。側臥位(横向き寝)を保つことで、この物理的な圧迫を軽減できます。側臥位を維持するためのポジショナルセラピー(体位療法)として、背中にテニスボールを縫い付けたパジャマを着用したり、専用の枕やマットレスを使用したりする方法があります。また、頭部を軽度挙上することで気道の確保を改善することも可能です。

ストレス管理と心理的要因

慢性的なストレスは睡眠時無呼吸症候群の発症や悪化に関与している可能性があります。ストレスにより筋肉の緊張が高まると、咽頭部の筋肉も過度に緊張し、気道の柔軟性が失われます。また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌増加は、体重増加や炎症反応を促進し、間接的に症状を悪化させる可能性があります。適切なストレス管理は症状改善の重要な要素となります。

心理的な要因として、睡眠に対する不安や恐怖感も症状に影響します。睡眠時無呼吸症候群の患者は、無呼吸発作への恐怖から睡眠に対して不安を抱くことが多く、これが睡眠の質をさらに低下させる悪循環を形成します。

- リラクゼーション技法

- 認知行動療法

- マインドフルネス瞑想

などの心理的介入により、睡眠に対する不安を軽減し、全体的な症状改善につなげることができます。定期的な運動も、ストレス軽減と睡眠の質向上の両面で有効です。

合併症と関連疾患

睡眠時無呼吸症候群は単独の疾患として問題となるだけでなく、多くの重篤な合併症や関連疾患を引き起こすリスクが高いことが大きな特徴です。慢性的な低酸素状態と睡眠の分断により、循環器系、内分泌系、神経系など、全身の様々な臓器システムに悪影響を与えます。これらの合併症は患者の生活の質を著しく低下させるだけでなく、生命予後にも深刻な影響を与える可能性があります。

合併症の発症メカニズムを理解することは、適切な治療戦略の構築と予防対策の実施において重要です。早期診断と積極的な治療により、これらの合併症の発症を予防したり、進行を抑制したりすることが可能です。以下では、睡眠時無呼吸症候群に関連する主要な合併症と関連疾患について詳しく説明します。

循環器疾患との関連

睡眠時無呼吸症候群と循環器疾患の関連は非常に強く、多くの研究でその因果関係が証明されています。高血圧の発症リスクは、軽症で約2倍、中等症で約3倍に上昇し、特に夜間高血圧や早朝高血圧の原因となることが多いです。無呼吸による低酸素状態は交感神経を刺激し、血管収縮と心拍数増加を引き起こします。また、頻繁な覚醒により血圧の日内変動パターンが異常になり、降圧薬に抵抗性を示す難治性高血圧の原因となることもあります。

心疾患に関しては、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患のリスクが約2~3倍に増加します。無呼吸時の低酸素状態は心筋への酸素供給を減少させ、心筋虚血を引き起こしやすくします。また、不整脈の発症リスクも高く、特に心房細動や房室ブロックなどの重篤な不整脈が睡眠中に出現することがあります。心不全との関連も深く、心不全患者の30~40%に睡眠時無呼吸症候群が合併し、相互に悪化させる悪循環を形成します。

内分泌・代謝異常

睡眠時無呼吸症候群は内分泌系にも大きな影響を与え、特に糖尿病との関連が注目されています。慢性的な睡眠不足と低酸素状態は、インスリン抵抗性を増加させ、血糖値の上昇を招きます。また、睡眠の質の低下により成長ホルモンの分泌が減少し、糖代謝異常を助長します。2型糖尿病患者の約20~30%に睡眠時無呼吸症候群が合併するといわれ、血糖コントロールの悪化要因となっています。

脂質代謝にも悪影響を与え、高脂血症のリスクを高めます。低酸素状態によるストレス反応により、脂肪組織からの遊離脂肪酸の放出が増加し、肝臓での脂質合成が促進されます。また、レプチンやグレリンなどの食欲調節ホルモンのバランスが崩れ、過食や体重増加を引き起こしやすくなります。これらの内分泌異常は、メタボリックシンドロームの発症や進行に大きく関与し、動脈硬化の進行を促進する要因となります。

脳血管疾患と認知機能への影響

睡眠時無呼吸症候群は、脳血管疾患のリスクを約2~4倍に増加させることが知られています。慢性的な低酸素状態と血圧の変動により、脳血管に持続的なストレスが加わり、脳梗塞や脳出血のリスクが高まります。特に小血管疾患による無症候性脳梗塞の頻度が高く、将来的な認知機能低下の要因となる可能性があります。また、無呼吸による急激な血圧変動は、脳動脈瘤破裂のリスクも高める可能性が指摘されています。

認知機能への影響も深刻で、

- 記憶力

- 注意力

- 判断力

などの低下が報告されています。睡眠の分断により記憶の固定化が障害され、学習能力や作業効率が低下します。長期的には、アルツハイマー型認知症の発症リスクも高まる可能性が示唆されており、脳内のアミロイドβタンパクの蓄積との関連が研究されています。また、うつ症状や不安症状の合併頻度も高く、精神的健康にも大きな影響を与えます。

その他の合併症

消化器系への影響として、胃食道逆流症(GERD)との関連が知られています。無呼吸時の強い吸気努力により胸腔内圧が低下し、胃酸の食道への逆流が促進されます。逆に、胃食道逆流症による咽頭の炎症や腫れが気道狭窄を悪化させることもあり、相互に影響し合う関係にあります。また、慢性的な低酸素状態により肝機能異常を引き起こすことがあり、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)の進行に関与している可能性があります。

泌尿器系では、夜間頻尿の原因となることがあります。無呼吸による心房への負荷増大により、利尿ホルモンである心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)の分泌が増加し、夜間の尿量増加を引き起こします。男性では、テストステロン値の低下による性機能障害や、勃起不全のリスクが高まることも報告されています。免疫機能の低下により感染症にかかりやすくなったり、創傷治癒が遅延したりすることもあり、全身への影響は多岐にわたります。

診断と治療アプローチ

睡眠時無呼吸症候群の適切な診断と治療は、症状の改善だけでなく、重篤な合併症の予防においても極めて重要です。診断には

- 詳細な問診

- 身体診察

- 睡眠検査

などが必要であり、これらの結果を総合的に判断して治療方針を決定します。治療法は原因や重症度により異なるため、個々の患者に最適なアプローチを選択することが重要です。

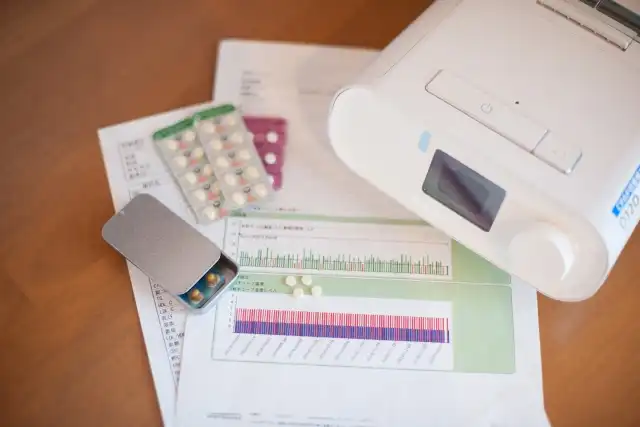

近年、診断技術の進歩により、より簡便で精度の高い検査法が開発され、早期診断が可能になっています。また、治療選択肢も多様化し、患者のライフスタイルや希望に応じた治療法の選択が可能となっています。以下では、現在利用可能な主要な診断方法と治療アプローチについて詳しく説明します。

診断方法と検査

睡眠時無呼吸症候群の診断には、まず詳細な問診が重要です。

- 日中の眠気

- いびき

- 無呼吸の目撃

- 夜間の頻尿

- 起床時の頭痛

などの症状を詳しく聞き取ります。また、Epworth Sleepiness Scale(ESS)などの標準化された質問票を用いて、日中の眠気の程度を客観的に評価します。身体診察では、

- BMIの測定

- 首周囲径の測定

- 咽頭の観察

- 鼻腔の評価

などを行い、解剖学的なリスク因子を評価します。

確定診断には睡眠検査が必要です。ゴールドスタンダードは終夜睡眠ポリグラフィ(PSG)で、

- 脳波

- 眼球運動

- 筋電図

- 呼吸気流

- 胸腹部の呼吸運動

- 血中酸素飽和度

- 心電図

などを同時に記録します。PSGにより

- 睡眠の質

- 無呼吸・低呼吸の回数と重症度

- 血中酸素飽和度の変化

などが詳細に評価できます。簡易検査として、自宅で実施可能なポータブル睡眠検査機器もあり、

- 呼吸気流

- 呼吸運動

- 血中酸素飽和度

などの基本的なパラメーターを測定できます。

生活習慣改善による治療

軽症から中等症の睡眠時無呼吸症候群では、生活習慣の改善が治療の基本となります。体重減量は最も効果的な介入の一つで、10%の体重減少により無呼吸・低呼吸指数(AHI)を30~50%改善できることが報告されています。減量には、栄養バランスの取れた食事制限と有酸素運動を組み合わせたアプローチが推奨されます。急激な減量よりも、月に1~2kg程度の緩やかな減量を継続することが重要です。

睡眠衛生の改善も重要な要素です。

- 規則正しい睡眠スケジュールの維持

- 就寝前のアルコールや睡眠薬の使用制限

- 禁煙

- 適切な睡眠環境の整備

などが含まれます。睡眠姿勢の改善では、仰向け寝を避けて側臥位を保つための工夫(ポジショナルセラピー)が有効です。鼻疾患による鼻閉がある場合は、点鼻薬や鼻腔拡張テープなどを使用して鼻呼吸を改善します。これらの生活習慣改善は、他の治療法と組み合わせることでより高い効果が期待できます。

医療機器による治療

中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群に対する第一選択治療は、持続陽圧呼吸療法(CPAP:Continuous Positive Airway Pressure)です。CPAPは鼻マスクを通じて持続的に陽圧をかけることで気道を広げ、閉塞を防ぎます。適切に使用すれば90%以上の症例で効果が得られ、症状の改善と合併症の予防に優れた効果を示します。使用時間は1日4時間以上が推奨され、継続的な使用により最大の効果が得られます。

軽症から中等症例や、CPAPが使用困難な場合には、口腔内装具(OA:Oral Appliance)が選択肢となります。下顎を前方に移動させることで気道スペースを拡大し、舌根沈下を防ぎます。装着感が良く、旅行時にも携帯しやすいという利点がありますが、顎関節症や歯周病がある場合は使用できないことがあります。効果はCPAPよりもやや劣りますが、軽症例では十分な効果が期待できます。個々の患者の口腔内に合わせたカスタマイドの装具の作製が重要です。

CPAPについては、以下の記事で詳しく解説しております。

外科的治療と新しい治療法

明らかな解剖学的異常がある場合や、他の治療法が無効な場合には外科的治療が検討されます。扁桃腺やアデノイドの肥大が主な原因である場合は、摘出術により劇的な改善が期待できます。鼻中隔湾曲症や肥厚性鼻炎による鼻閉に対しては、鼻腔手術により鼻呼吸を改善します。上気道の軟組織に対する手術として、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)や舌根部手術などがありますが、効果には個人差があり、慎重な適応判定が必要です。

近年、新しい治療法として上気道刺激療法(UAS:Upper Airway Stimulation)が注目されています。これは舌下神経に電気刺激を与えることで舌を前方に移動させ、気道の閉塞を防ぐ治療法です。CPAPが使用困難な中等症から重症例に対する選択肢として期待されています。また、中枢性睡眠時無呼吸症候群に対しては、適応的支持換気療法(ASV:Adaptive Servo-Ventilation)や横隔膜ペーシングなどの新しい治療法も開発されています。これらの治療法は、従来の治療に反応しない難治例に対する新たな選択肢となっています。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、現代社会において増加傾向にある重要な健康問題です。本記事では、この疾患の多様な原因について詳しく解説してきました。閉塞性睡眠時無呼吸症候群では

- 肥満

- 解剖学的要因

- 生活習慣

などが主要な原因となり、中枢性睡眠時無呼吸症候群では脳血管障害や心疾患が重要な原因となることが理解できました。また、生活習慣や環境因子も症状の発症や悪化に大きく関与していることが明らかになっています。

睡眠時無呼吸症候群は単独の疾患ではなく、

- 循環器疾患

- 内分泌異常

- 脳血管疾患

などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高い全身疾患として捉える必要があります。しかし、適切な診断と治療により、症状の改善と合併症の予防が可能です。

- 生活習慣の改善

- 医療機器による治療

- 外科的治療

など様々な治療選択肢があり、個々の患者の状態に応じた最適な治療法を選択することが重要です。早期発見、早期治療により、患者の生活の質の向上と健康寿命の延伸を図ることができるのです。

よくある質問

睡眠時無呼吸症候群の主な症状は何ですか?

- 夜間の頻繁な覚醒

- 日中の強い眠気

- 集中力の低下

- いびき など

この症状により、患者の日常生活に深刻な影響が及びます。早期発見と適切な治療により、症状の改善と合併症の予防が可能です。

睡眠時無呼吸症候群の合併症はどのようなものがありますか?

睡眠時無呼吸症候群は

- 高血圧

- 心疾患

- 脳卒中

- 糖尿病

- うつ症状

など、多くの重篤な合併症を引き起こすリスクが高い疾患です。慢性的な低酸素状態と睡眠の分断により、全身の様々な臓器に悪影響を及ぼします。適切な治療により、これらの合併症の発症や進行を予防することができます。

睡眠時無呼吸症候群の原因はどのようなものがありますか?

睡眠時無呼吸症候群には、大きく分けて閉塞性と中枢性の2つのタイプがあります。閉塞性は気道の物理的な狭窄や閉塞が原因で、

- 肥満

- 解剖学的要因

- 生活習慣

などが主な要因となります。一方、中枢性は呼吸中枢の機能異常が原因で、

- 脳血管障害

- 心疾患

- 薬剤の影響

などが主な要因となります。

睡眠時無呼吸症候群の治療方法には何がありますか?

治療法は原因や症状の程度により異なります。軽症から中等症例では生活習慣の改善が第一選択で、

- 体重減量

- 睡眠衛生の改善

- 禁煙

などが有効です。中等症から重症例では、持続陽圧呼吸療法や口腔内装置などの医療機器による治療が推奨されます。手術治療も適応がある場合に選択肢となります。患者の状態に応じた最適な治療法を選択することが重要です。