はじめに

受験シーズンは多くの生徒・学生にとって人生の重要な節目となりますが、同時にインフルエンザの流行期と重なるという厳しい現実があります。長年の努力の成果を試す大切な試験の日に体調を崩してしまうことは、受験生にとって最も避けたい事態の一つです。

受験生が直面するインフルエンザのリスク

冬の受験シーズンは、インフルエンザウイルスが最も活発に活動する時期と重なります。受験生は長時間の勉強によるストレスや睡眠不足により免疫力が低下しがちで、感染リスクが高くなる傾向があります。

インフルエンザに感染した場合、発症後5日経過し、かつ解熱後も数日は、実力を発揮することが難しいでしょう。この期間は新型コロナウイルス感染症と比べて長く、受験スケジュールに大きな影響を与える可能性があります。

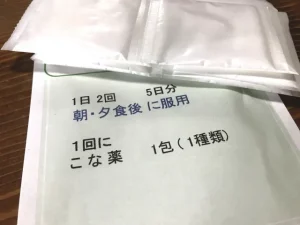

インフルエンザの解熱剤については、以下の記事で詳しく解説しております。

対策の重要性と本記事の目的

適切な予防対策を講じることで、インフルエンザ感染のリスクを大幅に減らすことができます。

- 予防接種や

- 感染予防対策

- 予防投薬

などの選択肢があり、これらを組み合わせることで効果的な防御が可能になります。

本記事では、受験生とその家族が知っておくべきインフルエンザ対策について、専門家のアドバイスを基に詳しく解説していきます。事前の準備から感染時の対処法まで、包括的な情報をお届けします。

健康管理と受験成功の関連性

受験成功のためには学力向上だけでなく、体調管理や家族の協力も同様に重要です。健康な身体があってこそ、集中力を維持し、本番で実力を発揮することができます。インフルエンザ対策は、単なる病気予防以上の意味を持っています。

適切な健康管理により、受験生は安心して学習に集中できる環境を作ることができます。この記事を通じて、受験生の皆さんが最高の状態で試験に臨めるよう、実践的な知識とアドバイスを提供したいと思います。

インフルエンザ感染時の対処法

万が一インフルエンザに感染してしまった場合、適切な対処法を知っておくことが重要です。早期の対応により症状の軽減や回復の促進が期待でき、受験への影響を最小限に抑えることができます。

症状が現れたときの初期対応

- 発熱

- せき

- 身体のだるさ

などのインフルエンザらしい症状が現れたら、まず冷静に対処することが大切です。無理して勉強を続けるのではなく、かかりつけ医に相談し、適切な診断を受けることを優先しましょう。

症状が出た時点で、受験予定の学校や塾の先生への連絡も忘れずに行う必要があります。早期の連絡により、追試験の申請など必要な手続きをスムーズに進めることができ、感染拡大防止にも貢献できます。

医療機関受診のポイント

インフルエンザが疑われる症状がある場合は、事前に医療機関に電話連絡をしてから受診することが推奨されます。これにより、他の患者への感染リスクを減らし、適切な診療体制で対応してもらうことができます。

診察では、症状の詳細な説明とともに、受験生であることを必ず伝えましょう。医師は受験スケジュールを考慮した治療計画を提案してくれる場合があり、回復までの見通しについても相談できます。オンライン診療を活用すれば、病院受診による二次感染のリスクを避けることも可能です。

受験に関する手続きと連絡体制

インフルエンザと診断された場合、大学入学共通テストでは追試験の受験申請が可能です。ただし、個別試験の対応は大学によって異なるため、事前に各大学の対応方針を確認しておくことが重要です。

高校受験の場合も、別室受験や別日程の追試験が用意されている学校があります。感染が確認された時点で、速やかに受験予定の学校に連絡を取り、必要な手続きについて確認しましょう。早期の連絡により、より柔軟な対応を受けられる可能性が高まります。

予防接種による効果的な対策

インフルエンザワクチンの接種は、最も確実で効果的な予防対策の一つです。適切なタイミングでの接種により、感染リスクを大幅に減らすことができ、万が一感染した場合でも症状を軽減する効果が期待できます。

接種時期とスケジュール計画

インフルエンザ予防接種は、接種後2週間で効果が現れ始め、約1か月後に効果のピークを迎えます。効果は約4か月間持続するため、受験時期を逆算して最適な接種時期を決定することが重要です。

受験の種類に応じた推奨接種時期は以下の通りです。中学受験生と高校受験生は11月上旬、大学受験生は11月下旬の接種が理想的とされています。この時期に接種することで、受験シーズン全体を通じて高い予防効果を維持できます。

接種回数と効果の最大化

13歳未満のお子さんの場合、インフルエンザワクチンの効果を最大化するためには、2回接種が推奨されます。2回接種により予防効果は94%まで高まり、このブースター効果により確実な防御が可能になります。1回目の接種から2〜4週間後に2回目の接種を行うのが一般的です。

特に受験生のように絶対に感染を避けたい場合は、多少の費用がかかっても2回接種を選択することをお勧めします。投資対効果を考えると、受験失敗のリスクを大幅に減らせる価値は十分にあります。

家族全員での接種の重要性

受験生本人だけでなく、家族全員がワクチン接種を受けることで、家庭内での感染リスクを大幅に減らすことができます。家族の誰かがインフルエンザに感染すると、受験生への感染リスクが高まるため、家族全体での対策が重要です。

家族全員が予防接種を受けることで、受験生を中心とした防御バリアを形成できます。これにより、外部からウイルスが持ち込まれても、家庭内での感染拡大を効果的に防ぐことができ、受験生の安全を守ることができます。

インフルエンザの予防接種については、以下の記事で詳しく解説しております。

オンライン診療による予防投薬・予防内服という選択肢

予防接種以外にも、インフルエンザ治療薬を用いた予防投薬という選択肢があります。この方法は特に受験直前期において、追加の防御策として有効であり、医師の指導の下で適切に使用することで高い予防効果を得ることができます。

予防投薬の効果と適用時期

インフルエンザ治療薬による予防投薬は、75〜85%という高い予防効果があることが知られています。この効果は予防接種と組み合わせることで、さらに高い防御力を発揮し、受験生にとって心強い保険となります。

予防投薬は受験の10日前に開始するのが理想的です。この時期に開始することで、最も感染リスクの高い受験直前期と本番期間中に最大の予防効果を得ることができます。医師の経験に基づく推奨として、失敗を避けるための重要な対策の一つとされています。

インフルエンザ予防内服にはオンライン診療の活用を

予防投薬の処方においては、オンライン診療を活用することで病院受診による感染リスクを避けることができます。受験直前期に医療機関を受診することで他の感染症にかかるリスクを心配する必要がなく、安全に薬剤を入手できます。

オンライン診療では、医師と直接相談しながら受験生の状況に応じた最適な予防投薬計画を立てることができます。服薬期間や注意事項についても詳しく説明を受けられるため、安心して予防投薬を実施できます。

インフルエンザの予防内服については、以下の記事で詳しく解説しております。

費用対効果と投資価値

予防投薬には一定の費用がかかりますが、受験失敗のリスクを考えると十分に投資価値があります。長年の努力と準備を無駄にしないための保険として考えれば、決して高い投資ではありません。

健康保険の適用外となるため自費診療となりますが、受験生の将来を考えた時の安心料として多くの家庭が選択しています。ただし、万が一インフルエンザに感染した場合でも、薬剤の返品や返金には対応できないことを理解しておく必要があります。

日常的な予防対策の実践

ワクチン接種や予防投薬と並んで、日常的な感染予防対策の実践も非常に重要です。基本的な対策を継続することで、感染リスクを大幅に減らすことができ、受験生の健康を維持することができます。

基本的な衛生管理

手洗いとうがいは、最も基本的でありながら効果的な感染予防対策です。

- 外出先から帰宅した際

- 食事前

- 勉強の合間

など、こまめに実施することでウイルスの侵入を防ぐことができます。石鹸を使用した丁寧な手洗いを30秒以上行うことが推奨されます。

手指の消毒も重要な対策の一つです。アルコール系消毒剤を使用し、

- 手のひら

- 手の甲

- 指の間

- 爪の周り

などまで丁寧に消毒しましょう。勉強机や文具、ドアノブなど手の触れる場所の定期的な除菌も効果的です。

マスク着用と呼吸器対策

適切なマスクの着用により、飛沫感染を効果的に防ぐことができます。受験シーズン中は外出時だけでなく、家庭内でも必要に応じてマスクを着用することで、家族間での感染リスクを減らすことができます。

マスク着用中の集中力維持のために、マスク用スプレーの使用やメガネ曇り防止マスクの活用など、快適性を高める工夫も重要です。長時間の勉強や試験中でも集中力を維持できるよう、自分に合ったマスクを選択しましょう。

生活環境の整備

室内の換気は感染予防において非常に重要です。定期的な換気により空気中のウイルス濃度を下げ、感染リスクを減らすことができます。勉強部屋は特に長時間過ごす場所なので、1〜2時間に1回は換気を行いましょう。

適切な湿度管理も大切です。乾燥した環境ではウイルスが活性化しやすく、のどや鼻の粘膜も乾燥して防御機能が低下します。加湿器を使用して湿度を50〜60%に保つことで、ウイルスの活性を抑え、自然免疫力を維持できます。

体調管理と免疫力向上

根本的な感染予防のためには、日頃からの体調管理と免疫力の維持・向上が不可欠です。受験勉強との両立は簡単ではありませんが、計画的なアプローチにより健康的な受験生活を送ることができます。

適切な睡眠の確保

十分な睡眠は免疫力維持の基本であり、受験生にとって最も重要な健康管理の要素です。睡眠不足は免疫機能を著しく低下させ、感染リスクを高めます。最低でも6〜7時間、理想的には7〜8時間の睡眠を確保することが推奨されます。

質の良い睡眠のためには、就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控え、リラックスできる環境を整えることが大切です。規則正しい睡眠リズムを維持することで、体内時計が整い、免疫機能も正常に働きます。

栄養バランスの取れた食事

バランスの取れた栄養摂取は、免疫力向上に直結します。特に

- ビタミンC

- ビタミンD

- 亜鉛

などの栄養素は免疫機能をサポートする重要な役割を果たします。

- 野菜

- 果物

- 魚

- 肉類

などをバランス良く摂取することを心がけましょう。

受験勉強で忙しい中でも、インスタント食品や偏った食事に頼るのではなく、家族の協力を得ながら栄養価の高い食事を摂ることが重要です。サプリメントの活用も選択肢の一つですが、基本は食事からの栄養摂取を重視しましょう。

適度な運動とストレス管理

適度な運動は、免疫力を高める効果があります。激しい運動は逆に免疫力を下げることがあるため、

- 軽いウォーキング

- ストレッチ

- ラジオ体操程度

などの運動を継続することが理想的です。勉強の合間に体を動かすことで、リフレッシュ効果も期待できます。

受験ストレスは免疫力低下の大きな要因となります。適切なストレス管理により、心身の健康を維持することができます。

- 深呼吸

- 瞑想

- 音楽鑑賞

など、自分に合ったリラクゼーション方法を見つけ、定期的に実践することが大切です。

まとめ

受験生にとってインフルエンザ対策は、学力向上と同様に重要な受験準備の一部です。適切な予防対策を講じることで、感染リスクを大幅に減らし、安心して受験に臨むことができます。

- 予防接種

- 予防投薬

- 日常的な衛生管理

- 基本的な体調管理

などを組み合わせることで、最大限の効果を得ることができます。

万が一インフルエンザに感染してしまった場合でも、適切な対処法を知っておけば慌てることなく対応できます。

- 早期の医療機関受診

- 関係機関への連絡

- 追試験の申請

など、事前に手続きの流れを把握しておくことが重要です。受験生の皆さんが、健康な状態で実力を発揮し、目標達成できることを心から願っています。

よくある質問

受験生はインフルエンザに感染するリスクが高いのですか?

はい、受験生はインフルエンザに感染するリスクが高いと言えます。長時間の勉強によるストレスや睡眠不足で免疫力が低下しやすいためです。また、受験シーズンとインフルエンザの流行期が重なることも大きな要因となっています。

インフルエンザに感染した場合、受験生にはどのような影響がありますか?

インフルエンザに感染した場合、発症後5日経過し、かつ解熱後も数日は、実力を発揮することが難しいでしょう。この期間は新型コロナウイルス感染症と比べて長く、受験スケジュールに大きな影響を及ぼす可能性があります。

対面での予防接種とオンライン診療での予防投薬はどのように活用すればよいですか?

インフルエンザワクチンの接種は最も確実な予防対策の一つです。受験時期を考えて11月上旬から下旬の接種が理想的です。さらに予防投薬を組み合わせることで、受験直前期の感染リスクをより効果的に抑えることができます。

日常的な予防対策にはどのようなことがありますか?

- 手洗い

- うがい

- アルコール消毒

- 定期的な換気

- マスク着用

- 適切な睡眠

- バランスの取れた食事

- 適度な運動

などといった基本的な感染予防対策が重要です。これらを継続的に実践することで、受験生の健康を維持することができます。