はじめに

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に一定時間以上呼吸が停止する睡眠障害で、現代社会において多くの人が悩まされている疾患です。この病気の特徴は、患者自身が症状を自覚しにくいことにあります。

- 大きないびき

- 日中の強い眠気

- 起床時の頭痛

などの症状があっても、それが深刻な病気のサインであることに気づかない場合が多いのです。

睡眠時無呼吸症候群の深刻性

睡眠時無呼吸症候群は単なる睡眠の問題ではありません。この疾患は

- 糖尿病

- 心疾患

- 脳血管障害

などの深刻な合併症を引き起こすリスクを高めます。睡眠中に呼吸が止まることで体に酸素不足が生じ、血液濃縮なども起こり、全身の健康に悪影響を及ぼすのです。

さらに恐ろしいのは、日中の強い眠気による事故のリスクです。運転中や作業中に意識を失うような状況は、本人だけでなく周囲の人々の命にも関わる危険な状態を招く可能性があります。このような理由から、早期発見と適切な治療が極めて重要になります。

セルフチェックの重要性

睡眠時無呼吸症候群の早期発見には、セルフチェックが非常に有効です。自分自身の症状を客観的に評価することで、医療機関を受診する必要性を判断できます。特に、家族やパートナーからの指摘は重要な手がかりとなります。

現代では、スマートフォンのアプリやスマートウォッチなどのテクノロジーを活用して、自宅で簡易的ないびきの録音や睡眠の深さの測定も可能になっています。これらのツールを活用しながら、総合的な判断を行うことで、より精度の高いセルフチェックが実現できます。

本記事の目的

本記事では、睡眠時無呼吸症候群のセルフチェック方法について詳しく解説します。具体的な症状のチェックポイントから、専門的な質問票の活用方法、そして検査や治療に関する情報まで、包括的にご紹介します。

また、セルフチェックの結果に基づいて、いつ医療機関を受診すべきか、どのような治療法があるのかについても詳しく説明します。健康な毎日を送るために、まずは自分の睡眠状況を正しく把握することから始めましょう。

睡眠時無呼吸症候群の基本的な症状チェック

睡眠時無呼吸症候群の診断において、症状の正確な把握は極めて重要です。この疾患には「起きている時」と「寝ている時」の両方に特徴的な症状が現れ、これらを総合的に評価することで病気の可能性を判断できます。症状は個人差があり、すべてが当てはまるわけではありませんが、複数の症状が重なって現れることが多いのが特徴です。

夜間の症状チェック

睡眠中に最も顕著に現れる症状は、大きないびきです。ほぼ毎日のように大きないびきをかき、時には家族が別の部屋に避難するほどの音量になることもあります。このいびきは単なる雑音ではなく、上気道が狭くなっていることを示す重要なサインです。さらに深刻なのは、いびきが突然止まり、その後数秒から数十秒間呼吸が完全に停止することです。

夜中の息苦しさや何度も目が覚める症状も重要な指標です。無呼吸によって血中酸素濃度が低下すると、脳が危険を察知して覚醒反応を起こします。このため、本人は気づかないうちに一晩に何十回、時には百回以上も覚醒を繰り返している場合があります。また、夜間頻尿の症状も見逃せません。無呼吸による体内のホルモンバランスの乱れが、尿の生成に影響を与えるためです。

日中の症状チェック

日中に現れる最も特徴的な症状は、強い眠気です。十分な睡眠時間を確保したつもりでも、日中に抗いがたい眠気に襲われます。

- 会議中

- 運転中

- 読書中

など、さまざまな場面で意識を保つのが困難になります。この眠気は単なる疲労とは異なり、短時間の仮眠では根本的に解決されません。

集中力の低下や記憶力の減退も重要な症状です。夜間の睡眠が断片化されることで、脳の休息が不十分となり、認知機能に影響を与えます。仕事や学習の効率が著しく低下し、ミスが増える傾向があります。さらに、

- 性欲の減退

- イライラしやすさ

- うつ症状

なども現れることがあり、生活の質が大幅に低下する場合があります。

起床時の症状チェック

朝の目覚めに関する症状も重要な判断材料です。寝起きの頭痛は、夜間の酸素不足により脳血管が拡張することで起こります。この頭痛は通常、起床後数時間で自然に改善しますが、毎朝のように続く場合は睡眠時無呼吸症候群の可能性を強く示唆します。

全身の倦怠感や熟眠感の欠如も特徴的です。長時間寝たはずなのに疲れが全く取れず、「寝た気がしない」という感覚が続きます。また、起床時の口の渇きも重要なサインです。無呼吸により口呼吸が増え、睡眠中に口の中が乾燥するためです。のどの痛みや声のかすれを伴うこともあり、これらの症状が慢性的に続く場合は注意が必要です。

睡眠時無呼吸症候群の未治療患者数については、以下の記事で詳しく解説しております。

専門的なセルフチェック質問票の活用

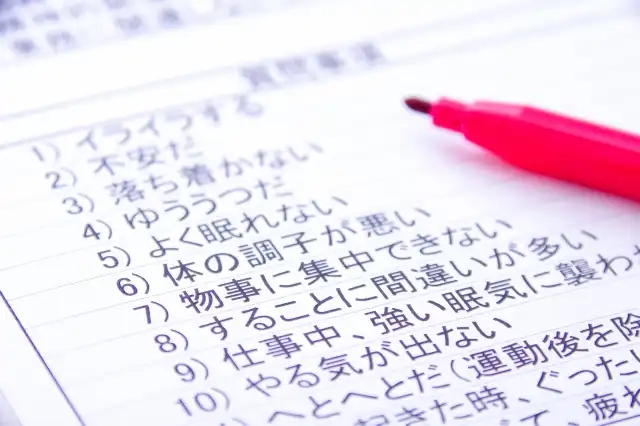

睡眠時無呼吸症候群の評価において、医療現場では標準化された質問票が広く活用されています。これらの質問票は科学的根拠に基づいて開発されており、症状の客観的な評価と重症度の判定に非常に有効です。個人の主観的な感覚だけでなく、数値化された指標を用いることで、より正確な自己診断が可能になります。

Epworth Sleepiness Scale(ESS)の活用

Epworth Sleepiness Scale(ESS)は、日中の眠気を定量的に評価する最も一般的な質問票です。8つの異なる状況での眠気の程度を0から3点で評価し、合計点数によって異常な眠気の有無を判定します。

- 座って読書をしているとき

- テレビを見ているとき

- 人前で座って何もしていないとき

- 車に乗せてもらっているとき

- 午後に横になって休息しているとき

- 座って人と話をしているとき

- 昼食後静かに座っているとき

- 車を運転中に信号や渋滞で数分間止まっているとき

などの8場面について評価します。

ESS の評価基準では、11点以上の場合に異常な眠気と判断され、睡眠時無呼吸症候群の可能性が示唆されます。特に15点以上の場合は重度の眠気とされ、緊急に医療機関での精密検査を受けることが推奨されます。この質問票の利点は、主観的な症状を客観的な数値に変換できることで、経時的な症状の変化や治療効果の判定にも活用できます。

STOP-Bang質問票の活用

STOP-Bang質問票は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群のリスクを簡単に評価できるスクリーニングツールです。

- S(いびき)

- T(疲労感)

- O(無呼吸の観察)

- P(高血圧)

- B(BMI高値)

- A(年齢)

- N(首回り)

- G(性別)

の8項目について「はい」または「いいえ」で回答します。項目ごとに1点が加算され、合計点数でリスクを評価します。

3点以上の場合は睡眠時無呼吸症候群のリスクが高いとされ、医療機関での詳しい検査が推奨されます。5点以上では中等度から重度の睡眠時無呼吸症候群の可能性が高く、速やかな医療機関受診が必要です。この質問票の特徴は、解剖学的特徴や基礎疾患なども含めた包括的な評価ができることで、症状が軽微でも潜在的なリスクを見逃さない点にあります。

その他の専門質問票

ベルリン質問票は、

- いびき

- 日中の眠気

- 高血圧や肥満

などの3つのカテゴリーで評価を行う質問票です。各カテゴリーで陽性と判定された場合に点数が加算され、2つ以上のカテゴリーで陽性の場合に睡眠時無呼吸症候群のリスクが高いと判定されます。この質問票は、症状だけでなく背景因子も含めた総合的な評価が可能です。

また、Stanford Sleepiness Scaleは、現在の眠気のレベルを1から7の段階で評価する質問票で、リアルタイムでの眠気の評価に適しています。これらの質問票を組み合わせて使用することで、より精度の高いセルフチェックが実現でき、医療機関受診の必要性をより正確に判断できます。定期的にこれらの質問票を活用することで、症状の変化を客観的に追跡することも可能です。

身体的特徴と解剖学的チェックポイント

睡眠時無呼吸症候群の発症リスクは、個人の身体的特徴や解剖学的構造と密接に関連しています。これらの要因は症状の有無とは独立して存在し、まだ症状が現れていない段階でもリスクを予測する重要な指標となります。

- 顔面の骨格構造、気道の解剖学的特徴、体型

などを総合的に評価することで、将来的な発症リスクを早期に発見し、予防的な対策を講じることが可能になります。

顔面・頸部の解剖学的特徴

顔面の骨格構造は睡眠時無呼吸症候群の発症に大きく影響します。特に重要なのは下顎の大きさと位置です。下顎が小さい場合や後退している場合、舌のスペースが狭くなり、睡眠中に舌が気道を塞ぎやすくなります。また、顔面の縦横比も重要で、顔が縦長で狭い場合、上気道が狭くなる傾向があります。二重顎や顎のくびれがない場合も、軟部組織による気道の圧迫が起こりやすくなります。

首回りのサイズも重要な指標です。男性では43cm以上、女性では38cm以上の場合、睡眠時無呼吸症候群のリスクが有意に高くなります。首が短く太い場合、睡眠中に軟部組織が気道を圧迫しやすくなります。また、咽頭の解剖学的特徴として、

- 軟口蓋の位置が低い

- 口蓋垂が大きい

- 扁桃腺が肥大している

などの場合も気道狭窄のリスクが高まります。

口腔内の構造チェック

歯科医師による口腔内のチェックは、睡眠時無呼吸症候群のリスク評価において極めて重要です。舌の大きさは特に注目すべき要因で、相対的に大きな舌(巨舌症)は気道を塞ぐ主要な原因となります。舌の位置も重要で、安静時に舌が口蓋に接触している場合や、舌先が下顎前歯の舌側に強く当たっている場合は注意が必要です。

歯並びや咬合の状態も評価項目に含まれます。開咬(前歯が咬み合わない状態)や過蓋咬合(上の前歯が下の前歯を深く覆う状態)は、舌の位置異常や口呼吸を引き起こしやすく、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めます。また、狭い歯列弓は舌のスペースを制限し、気道狭窄を引き起こしやすくします。口蓋の高さや形状、口腔底の形態なども総合的に評価する必要があります。

体型と BMI による評価

肥満は睡眠時無呼吸症候群の、最も重要なリスクファクターの一つです。BMI(Body Mass Index)が25以上の場合、リスクが有意に増加し、30以上では重度のリスクとなります。特に内臓脂肪型肥満の場合、咽頭周囲の脂肪蓄積により気道が狭くなりやすくなります。体重増加の傾向がある場合は、定期的なBMIの計算と記録が重要です。

体型の特徴として、りんご型肥満(上半身肥満)の場合、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高くなります。ウエスト・ヒップ比が男性で0.9以上、女性で0.8以上の場合は注意が必要です。また、急激な体重増加は既存の睡眠時無呼吸症候群を悪化させる可能性があります。遺伝的要因も考慮する必要があり、両親や祖父母に同様の症状や体型の特徴がある場合は、遺伝的素因を持っている可能性があります。

検査方法と医療機関での診断:対面もオンライン診療も!

セルフチェックで睡眠時無呼吸症候群の可能性が示唆された場合、次のステップは医療機関での詳しい検査です。現代の医療技術により、対面診療でもオンライン診療でも、在宅での簡易検査から入院での精密検査まで、様々な検査方法が利用可能になっています。検査の種類や方法を理解することで、自分の症状や生活スタイルに最適な検査を選択し、正確な診断を受けることができます。

簡易検査(在宅検査)の詳細

簡易型アプノモニターを使用した在宅検査は、睡眠時無呼吸症候群の初期診断において最も一般的に使用される検査方法です。指先にパルスオキシメーターを装着し、鼻孔にセンサーを取り付けることで、血中酸素飽和度と呼吸状態を一晩中測定します。この検査により、無呼吸や低呼吸の回数、酸素飽和度の低下の程度と頻度を客観的に評価できます。

在宅検査の利点は、普段の睡眠環境で自然な睡眠状態を評価できることです。病院での検査と異なり、環境変化によるストレスがないため、より正確な日常の睡眠状態を反映した結果が得られます。検査費用は3割負担で約3,000円前後が一般的ですが、医療機関によって異なるため事前確認が必要です。検査結果は無呼吸・低呼吸指数(AHI)として数値化され、1時間あたりの無呼吸・低呼吸の平均回数で重症度を判定します。

精密検査(PSG検査、在宅検査も可能)の内容

ポリソムノグラフィー(PSG)検査は、睡眠時無呼吸症候群の確定診断に用いられる最も詳細な検査です。

- 脳波

- 眼球運動

- 筋電図

- 心電図

- 呼吸状態

- 酸素濃度

など、多数のパラメーターを同時に測定します。この検査により、

- 睡眠の質

- 睡眠段階の分析

- 無呼吸の種類(閉塞性、中枢性、混合性)

などの判定が可能になります。

現在では、在宅で精密PSG検査を実施できる医療機関も増えており、必ずしも入院の必要はありません。検査では、

- 睡眠効率

- 覚醒指数

- 睡眠段階の分布

- 無呼吸・低呼吸指数

- 最低酸素飽和度

- 覚醒に伴う無呼吸・低呼吸指数

など、詳細なデータが取得されます。これらのデータを総合的に分析することで、症状の重症度だけでなく、最適な治療法の選択にも重要な情報を提供します。

専門医や産業医による総合評価

睡眠時無呼吸症候群の診断においては、

- 呼吸器内科

- 耳鼻咽喉科

- 精神科

- 歯科

などの専門医や、産業医資格保有者による評価が有用です。医師は検査結果だけでなく、

- 患者の症状

- 既往歴

- 生活習慣

- 解剖学的特徴

などを総合的に評価し、個別の治療計画を立案します。特に合併症のリスク評価は重要で、

- 高血圧

- 糖尿病

- 心血管疾患

- 脳血管疾患

などの既存疾患との関連を詳しく調べます。

診断基準として、AHI(無呼吸・低呼吸指数)が用いられます。

- AHI 5~15未満・・・軽度

- 5~30未満・・・中等度

- 30以上・・・重度

しかし、数値だけでなく症状の程度や生活への影響度も治療方針決定の重要な要素となります。また、無呼吸のタイプ(閉塞性、中枢性、混合性)の判定により、適切な治療法が選択されます。定期的な経過観察と治療効果の評価も専門医の重要な役割です。

治療方法と生活改善のアプローチ

睡眠時無呼吸症候群の治療は、

- 症状の重症度

- 原因

- 患者の生活スタイル

などを総合的に考慮して選択されます。治療法は大きく対症療法と根治療法に分けられ、多くの場合は複数のアプローチを組み合わせることで最適な結果を得ることができます。近年の医療技術の進歩により、従来の治療法に加えて新しい治療選択肢も登場し、患者個人に合わせたオーダーメイドの治療が可能になっています。

CPAP療法とその他の機械的治療

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)療法は、睡眠時無呼吸症候群の治療において最も広く採用されている方法です。睡眠中に鼻マスクを装着し、専用の機械から持続的に陽圧の空気を送り込むことで、気道の閉塞を防ぎます。現代のCPAP機器は小型化・静音化が進み、自動圧調整機能やデータ記録機能なども搭載されています。治療開始後は、

- 使用時間

- 圧力設定

- 無呼吸の改善状況

などが詳細にモニタリングされます。

舌下神経電気刺激療法は、比較的新しい治療法として注目されています。この治療では、舌を前方に動かす筋肉をコントロールする舌下神経に電気刺激を与えるデバイスを体内に埋め込みます。睡眠中に舌の筋肉を適切に活動させることで、舌による気道の閉塞を防ぐ仕組みです。CPAP療法が困難な患者や、より根本的な治療を希望する患者に適用される場合があります。治療効果は個人差がありますが、適切な候補者に対しては高い効果が期待できます。

CPAP治療については、以下の記事で詳しく解説しております。

外科的治療と歯科的治療

外科的手術は、解剖学的異常が明確で、他の治療法では十分な効果が得られない場合に検討されます。代表的な手術として、

- 軟口蓋咽頭形成術(UPPP)

- 舌根部減量術

- 上下顎骨前方移動術

などがあります。手術の選択は、

- 患者の解剖学的特徴

- 症状の重症度

- 年齢

- 全身状態

などを総合的に評価して決定されます。近年では、低侵襲な手術技術も開発されており、回復期間の短縮や合併症の減少が図られています。

歯科的治療として、オーダーメイドのマウスピース(口腔内装置)治療が広く行われています。この装置は下顎を前方に保持することで、舌や軟部組織による気道の閉塞を防ぎます。軽度から中等度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対して特に効果的で、CPAP療法が困難な患者の代替治療としても選択されます。装置の調整は専門的な知識と技術を要するため、睡眠歯科の専門医による治療が推奨されます。定期的な調整とメンテナンスが治療効果の維持に重要です。

生活習慣の改善と予防策

体重管理は睡眠時無呼吸症候群の治療において基本的かつ重要な要素です。減量により咽頭周囲の脂肪が減少し、気道の狭窄が改善されます。BMIを適正範囲に維持することで、症状の大幅な改善が期待できます。栄養バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせた持続可能な減量プログラムの実践が重要です。急激な減量は健康に害を与える可能性があるため、医師や栄養士の指導の下で行うことが推奨されます。

睡眠環境の改善も効果的な対策です。就寝時の姿勢を工夫し、側臥位で睡眠を取ることで重力による舌の後退を防げます。枕の高さや硬さの調整、寝具の変更なども有効です。飲酒は筋肉の弛緩を促進し症状を悪化させるため、就寝前4時間以内の飲酒は控えることが重要です。喫煙は気道の炎症を引き起こし症状を悪化させるため、禁煙も推奨されます。

- 鼻詰まりの治療

- 口呼吸の改善

- 定期的な運動習慣の確立

なども、症状の改善に寄与します。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、現代社会において多くの人が潜在的に抱える深刻な健康問題です。本記事で紹介したセルフチェック方法を活用することで、早期発見への第一歩を踏み出すことができます。

- 夜間の症状

- 日中の眠気

- 起床時の不調

- 身体的特徴

など、多角的な視点から自分の状態を客観的に評価することが重要です。

専門的な質問票であるEpworth Sleepiness ScaleやSTOP-Bang質問票は、科学的根拠に基づいた信頼性の高い評価ツールです。これらを定期的に活用することで、症状の変化を客観的に追跡し、適切なタイミングで医療機関を受診することができます。また、解剖学的特徴や生活習慣も含めた総合的な評価により、より精度の高いリスク判定が可能になります。

セルフチェックで異常が疑われる場合は、躊躇することなく専門医に相談することが大切です。現在では在宅での簡易検査から精密なPSG検査まで、様々な検査選択肢が用意されており、個人の状況に応じた適切な診断を受けることができます。早期診断により、

- CPAP療法

- マウスピース治療

- 外科的治療

など、多様な治療選択肢の中から最適な方法を選択できます。

睡眠時無呼吸症候群は適切な治療により大幅な改善が期待できる疾患です。治療により

- 睡眠の質が向上する

- 日中の活動性が高まる

- 生活の質が劇的に改善する

などの患者も多数います。また、心血管疾患や脳血管疾患などの深刻な合併症の予防にもつながります。健康で充実した毎日を送るために、まずは自分の睡眠状況を正しく把握し、必要に応じて専門的な診断と治療を受けることをお勧めします。

よくある質問

睡眠時無呼吸症候群の主な症状は何ですか?

睡眠時無呼吸症候群の主な症状には、

- 大きないびき

- 日中の強い眠気

- 起床時の頭痛

などがあります。無呼吸により酸素不足が生じ、

- 血液濃縮

- 全身の健康への悪影響

- 日中の眠気による事故のリスク

など、深刻な影響を及ぼします。

セルフチェックはどのように行うべきですか?

睡眠時無呼吸症候群のセルフチェックには、Epworth Sleepiness Scaleやstop-bang質問票といった標準化された質問票の活用が有効です。これらの質問票を使うことで、症状の客観的な評価と重症度の判定が可能になります。

- 顔面

- 体型の特徴

- 口腔内の構造

なども確認することで、発症リスクを総合的に把握できます。

睡眠時無呼吸症候群の治療法には何がありますか?

治療法には、

- CPAP療法

- 舌下神経電気刺激療法

- 外科的手術

- 歯科的治療

など、様々なアプローチがあります。

- 症状の重症度

- 原因

- 患者の生活スタイル

などに合わせて、複数の治療方法を組み合わせて行うのが一般的です。加えて、体重管理や睡眠環境の改善など、生活習慣の改善も重要です。

いつ医療機関を受診すべきですか?

セルフチェックでリスクが高いと判断された場合は、できるだけ早期に専門医に相談することが重要です。在宅での簡易検査や、専門的なポリソムノグラフィー検査により、適切な診断と治療法の選択が行われます。症状が重篤な場合は迅速な対応が必要となりますので、気になる症状がある場合は遠慮なく受診しましょう。