はじめに

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、現代人の多くが抱える隠れた健康問題です。睡眠中に呼吸が10秒以上停止する状態が繰り返される疾患で、いびきや日中の眠気といった症状から始まり、放置すると居眠り運転による自動車事故や業務上のミスが重なることによるうつ状態、さらには心筋梗塞や脳卒中などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。この疾患の恐ろしさは、患者自身が症状に気づきにくいことにあります。

しかし、適切なセルフチェックを行うことでオンライン診療を活用して早期発見が可能であり、CPAP療法をはじめとした効果的な治療法も確立されています。本記事では、睡眠時無呼吸症候群の基本知識から具体的なセルフチェック方法、さらには検査や治療に関する詳細な情報まで、包括的にお伝えします。自身や家族の健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。

睡眠時無呼吸症候群とは何か

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が一時的に停止したり、著しく浅くなったりする睡眠障害の一種です。医学的には、10秒以上の呼吸停止が1時間に5回以上、または一晩で30回以上発生する場合に診断されます。この疾患には主に3つのタイプがあり、

- 閉塞型・・・上気道の物理的な閉塞が原因

- 中枢型・・・脳の呼吸中枢の機能不全

- 混合型・・・両方の要素を併せ持つ

などに分類されます。

最も一般的な閉塞型睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に舌や軟口蓋などの組織が気道を塞ぐことで発生します。

- 肥満

- 顎の形状

- 扁桃腺の肥大

などが主なリスク因子となり、特に男性や中高年者に多く見られる傾向があります。この疾患は

- 睡眠の質の低下

- 酸素不足による臓器への負担

- 睡眠の断片化による日中のパフォーマンス低下

など、生活全般に深刻な影響を及ぼします。

睡眠時無呼吸症候群の原因については、以下の記事で詳しく解説しております。

主な症状と健康への影響

睡眠時無呼吸症候群の症状は多岐にわたり、夜間の症状と日中の症状に大別されます。夜間の代表的な症状には、

- 大きないびき

- 呼吸の一時停止

- 頻繁な中途覚醒

- 寝汗

- 夜間頻尿

などがあります。これらの症状は家族やパートナーによって発見されることが多く、患者自身は無自覚であることが少なくありません。特に呼吸停止は、周囲の人にとって非常に心配な症状として認識されます。

日中の症状では、強い眠気と疲労感が最も顕著です。十分な睡眠時間を取っているにも関わらず、朝の目覚めが悪く、日中に居眠りをしてしまうケースが典型的です。また、

- 集中力や記憶力の低下

- イライラしやすくなる

- 頭痛

などの症状も現れます。これらの症状は仕事や日常生活に重大な支障をきたし、交通事故や労災事故のリスクを大幅に高める要因となります。長期的には、

- 高血圧

- 糖尿病

- 心疾患

- 脳血管疾患

などの生活習慣病のリスクも著しく上昇します。

早期発見の重要性

睡眠時無呼吸症候群の早期発見は、患者の長期的な健康維持において極めて重要です。この疾患を放置すると、慢性的な酸素不足により心臓や脳への負担が蓄積し、突然死のリスクも高まります。実際に、重症の睡眠時無呼吸症候群患者では、健常者と比較して心筋梗塞の発症リスクが3倍、脳卒中のリスクが4倍に増加するという研究結果も報告されています。

しかし、適切な治療を早期に開始することで、これらのリスクは大幅に軽減できます。対面診療でもオンライン診療でも、CPAP療法をはじめとした治療法は即効性があり、治療開始後数日から数週間で症状の改善を実感できる患者が多数います。また、早期治療により合併症の進行を防ぎ、既存の高血圧や糖尿病の改善も期待できます。そのため、少しでも症状に心当たりがある場合は、迷わずセルフチェックを行い、必要に応じて専門医への相談を検討することが重要です。

基本的なセルフチェック方法

睡眠時無呼吸症候群の早期発見には、日常生活で気軽に実施できるセルフチェックが非常に有効です。専門的な検査を受ける前の第一段階として、自身の症状や生活習慣を客観的に評価することで、医療機関での相談の必要性を判断できます。ここでは、科学的根拠に基づいた信頼性の高いセルフチェック方法をご紹介します。

夜間の症状チェック

夜間の症状チェックでは、睡眠中に現れる特徴的なサインに注目します。最も重要な指標は「いびき」の状況です。

- 毎晩大きないびきをかく

- いびきが突然止まる

- その後大きな音とともに再開する

などといったパターンは、睡眠時無呼吸症候群の典型的な症状です。家族やパートナーからの「呼吸が止まっている」という指摘は、特に重要な情報となります。また、普段いびきをかかない人が突然大きないびきを始めた場合も注意が必要です。

その他の夜間症状として、

- 頻繁な中途覚醒

- 寝汗

- 口の渇き

- 夜間頻尿

なども重要なチェックポイントです。特に、息苦しさで目が覚める、喉の渇きで頻繁に水分を欲するといった症状は、呼吸障害による酸素不足の現れである可能性があります。これらの症状が週に3回以上、かつ1ヶ月以上継続している場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと考えられます。睡眠日記をつけて、これらの症状の頻度や程度を記録することで、より正確な自己評価が可能になります。

日中の症状チェック

日中の症状チェックでは、睡眠不足や睡眠の質の低下による影響を評価します。最も典型的な症状は「過度の眠気」です。十分な睡眠時間を確保しているにも関わらず、

- 日中に強い眠気を感じる

- 会議中や運転中に居眠りをしてしまう

- テレビを見ている時に頻繁にうとうとする

などといった症状は要注意です。特に、静かな環境や単調な作業中の眠気は、睡眠時無呼吸症候群の特徴的な症状とされています。

朝の目覚めに関する症状も重要な指標です。

- 十分寝たはずなのに朝起きるのがつらい

- 起床時に頭痛や頭重感がある

- 口の中が渇いている

- 体のだるさが取れない

といった症状が継続的に現れる場合は注意が必要です。

- 日中の集中力低下

- 記憶力の衰え

- イライラしやすくなる

- うつ症状

なども、睡眠の質の低下による二次的な症状として現れることがあります。これらの症状は仕事や人間関係にも影響を与えるため、早期の対処が重要です。

身体的特徴のチェック

睡眠時無呼吸症候群のリスクを高める身体的特徴についてもセルフチェックを行うことができます。最も重要な要素は肥満です。BMI(体格指数)が25以上の場合、睡眠時無呼吸症候群のリスクが有意に高まります。特に首回りの脂肪蓄積は直接的に気道の狭窄を引き起こすため、首周り径の測定も有効です。男性で40cm以上、女性で36cm以上の場合は注意が必要とされています。

顔や首の形状も重要なチェックポイントです。

- 顎が小さい

- 顔が面長

- 扁桃腺が大きい

- 舌が大きい

- 鼻づまりがある

などといった特徴は気道の狭窄を引き起こしやすくします。

- 加齢による筋肉の弛緩

- アルコールや睡眠薬の常用

- 仰向けでの睡眠習慣

なども症状を悪化させる要因となります。これらの身体的特徴や生活習慣を総合的に評価することで、より正確なリスク評価が可能になります。遺伝的要因も関係するため、家族に睡眠時無呼吸症候群の患者がいる場合は、特に注意深くセルフチェックを行うことが推奨されます。

科学的評価ツールによるチェック

より客観的で信頼性の高い睡眠時無呼吸症候群の評価を行うためには、医学的に検証された評価ツールを活用することが重要です。これらのツールは世界中の医療機関で使用されており、症状の重症度を定量的に測定し、専門医への相談の必要性を判断するための有効な手段となります。

STOP-Bang質問票

STOP-Bang質問票は2008年にカナダで開発され、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングにおいて広く使用されている評価ツールの一つです。この質問票は8つの簡単な質問からなり、各項目に1点ずつ配点されます。

- 「S」・・・Snoring(いびき)

- 「T」・・・Tired(疲労感)

- 「O」・・・Observed(呼吸停止の目撃)

- 「P」・・・Pressure(高血圧)

などを表し、これらは症状に関する項目です。後半の「Bang」は身体的特徴に関する項目で、

- 「B」・・・BMI

- 「A」・・・Age(年齢)

- 「N」・・・Neck(首周り径)

- 「G」・・・Gender(性別)

などを表します。

STOP-Bang質問票の評価では、3点以上で睡眠時無呼吸症候群の中等度リスク、5点以上で高リスクと判定されます。この質問票の特徴は、感度が非常に高いことにあり、睡眠時無呼吸症候群の患者を見逃すリスクが低いとされています。ただし、肥満の基準などは欧米のものを採用しており、偽陽性率も比較的高いため、高得点だった場合でも必ずしも睡眠時無呼吸症候群とは限りません。3点以上の場合は専門医への相談や詳細な検査を検討することが推奨されます。質問票の結果を記録し、医療機関受診時に持参することで、より効率的な診療につながるでしょう。

エプワース眠気尺度(ESS)

エプワース眠気尺度(Epworth Sleepiness Scale: ESS)は、日中の眠気を定量的に評価するための国際的な標準ツールです。この尺度では、日常生活でよく遭遇する8つの状況において、うとうとしたり眠ってしまったりする可能性を0点から3点までの4段階で評価します。評価する状況には、

- 座って読書をしている時

- テレビを見ている時

- 公の場で静かに座っている時

- 1時間以上乗客として車に乗っている時

などが含まれます。

ESSの合計点数は0点から24点までの範囲となり、11点以上で病的な眠気があると判定されます。18点以上の場合は重度の眠気とされ、睡眠時無呼吸症候群をはじめとした睡眠障害の可能性が極めて高いと考えられます。このスケールの利点は、主観的な眠気を客観的な数値で表現できることにあり、治療効果の判定にも使用されます。定期的にESSを実施することで、症状の変化を追跡し、治療の必要性や効果を評価することが可能です。医療機関では、このスコアを参考に検査の優先度や治療方針を決定することが多いため、正確な自己評価が重要となります。

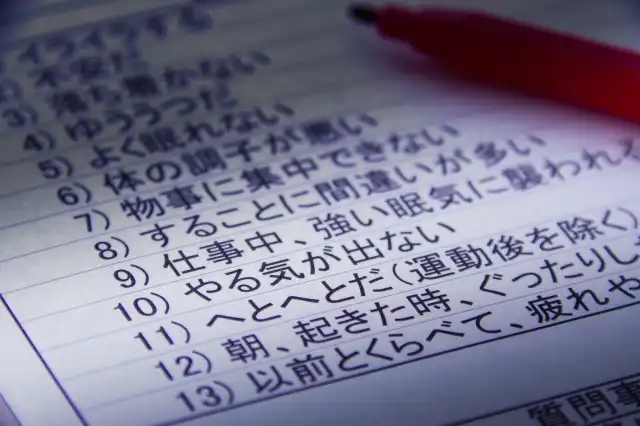

簡易セルフチェック表

日常的に使用できる包括的なセルフチェック表を作成することで、睡眠時無呼吸症候群のリスクを総合的に評価できます。以下の表は、

- 症状

- 身体的特徴、

- 生活習

などを含む主要なチェックポイントをまとめたものです。

| チェック項目 | 該当する場合は✓ | 重要度 |

|---|---|---|

| 毎晩大きないびきをかく | 高 | |

| 呼吸が止まっていると指摘される | 極高 | |

| 日中に強い眠気がある | 高 | |

| 朝起きた時に疲れが残っている | 中 | |

| BMI 25以上 | 高 | |

| 首周り径(男性40cm以上、女性36cm以上) | 高 | |

| 高血圧がある | 中 | |

| 50歳以上 | 中 | |

| 家族に睡眠時無呼吸症候群の人がいる | 中 | |

| 頻繁に夜中に目が覚める | 中 |

この表で「極高」または「高」の重要度項目が3つ以上該当する場合、または総チェック数が6つ以上の場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと言えるでしょう。特に「呼吸が止まっていると指摘される」項目に該当する場合は、他の項目の該当数に関わらず、速やかに専門医への相談を検討すべきです。睡眠時無呼吸症候群かな?と思ったら、このセルフチェック表を定期的(月1回程度)に実施し、症状の変化を記録することで、より正確な健康状態の把握と適切な医療機関受診のタイミング判断に役立てることができるでしょう。

専門的な検査は対面診療でもオンライン診療でも可能!

セルフチェックで睡眠時無呼吸症候群の可能性が示唆された場合、確定診断のためには専門的な検査が必要となります。現在の医療では、段階的な検査アプローチが採用されており、対面診療でもオンライン診療でも、簡易検査から精密検査まで患者の症状や状況に応じて最適な検査方法が選択されます。これらの検査は健康保険の適用対象であり、早期診断による健康被害の予防という観点からも積極的に活用されています。

簡易検査(自宅で検査)

簡易検査は、自宅で就寝前に自分で装着し実施できる検査として広く普及しており、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング(ふるい分け)検査として位置づけられています。この検査では、マニュアル(場合によっては動画マニュアル)に沿って鼻や指に小型のセンサーを装着し、

- 睡眠中の呼吸状態

- 血中酸素濃度

- いびきの音

などを記録します。検査機器は軽量で装着も簡単なため、自宅の普段どおりの睡眠環境で、自然な状態での測定が可能です。検査費用は保険適用で約3,000円程度と比較的安価であり、検査のハードルが低いことが特徴です。

簡易検査で測定される主な項目には、

- 1時間あたりの無呼吸・低呼吸回数(AHI)

- 血中酸素飽和度

- 呼吸努力

- 体位、

- いびき音量

などがあります。AHIが5以上で睡眠時無呼吸症候群の症状がある場合、または15以上の場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。AHIが40以上の場合、当院ではすぐにCPAP治療開始をオススメしています。AHIが20以上40未満の場合は、より詳細な精密検査(以下、PSG)が推奨されることがあります。検査結果は通常2-3週間で判明し、医師から結果説明と今後の方針について詳しい説明を受けることができます。

精密検査(ポリソムノグラフィー,自宅で可能)

ポリソムノグラフィー(PSG)は、睡眠時無呼吸症候群の確定診断において最も信頼性の高い検査方法です。この検査では、

- 脳波

- 眼球運動

- 筋電図

- 心電図

- 呼吸状態

- 血中酸素濃度

など、睡眠に関わる生体信号を同時に記録します。従来は専門施設での一泊入院が必要でしたが、近年では在宅でのPSG検査も可能となり、患者の利便性が大幅に向上しています。検査費用は保険適用で約12000円程度となります。

PSG検査の最大の利点は、睡眠の質と構造を詳細に評価できることです。レム睡眠とノンレム睡眠の割合、

- 睡眠効率

- 中途覚醒の回数

- 睡眠段階の変化

などを精密に分析し、睡眠時無呼吸症候群以外の睡眠障害の鑑別も可能です。

- 無呼吸の種類(閉塞型、中枢型、混合型)の判別

- 体位との関連性

- レム睡眠との関連性

なども評価できるため、最適な治療法の選択に不可欠な情報を提供します。検査当日は、通常の睡眠時間に合わせて夜間に実施され、翌朝まで継続的にモニタリングが行われます。検査結果の解析には専門的な知識が必要で、睡眠専門医や精神科医、産業医による詳細な解釈と治療方針の決定が行われます。

検査結果の解釈と診断基準

睡眠時無呼吸症候群の診断は、検査で得られたAHI(無呼吸低呼吸指数)と患者の症状を総合的に評価して行われます。AHIは1時間あたりの無呼吸(10秒以上の呼吸停止)と低呼吸(呼吸量が50%以上減少または酸素飽和度が3-4%以上低下)の合計回数で表されます。

- 軽症・・・5-15回

- 中等症・・・15-30回

- 重症・・・30回以上

などと分類され、症状の有無と合わせて治療の必要性と方法が決定されます。

診断においては、AHIだけでなく、

- 酸素飽和度の最低値

- 酸素飽和度が90%未満である時間の割合

- 覚醒指数(1時間あたりの覚醒回数)

なども重要な指標となります。また、患者の

- 年齢

- 性別

- 基礎疾患

- 症状の程度

なども総合的に考慮されます。例えば、軽度のAHIでも日中の強い眠気や高血圧などの合併症がある場合は、積極的な治療が推奨されます。逆に、AHIが高くても無症状で合併症がない場合は、経過観察や生活習慣の改善から開始することもあります。検査結果の説明時には、患者の生活状況や希望も踏まえた個別化された治療計画が提案され、患者と医師が共同で最適な治療方針を決定していきます。

自宅でできる睡眠時無呼吸症候群の検査については、以下の記事で詳しく解説しております。

治療法と対処方法

睡眠時無呼吸症候群の治療は、

- 症状の重症度

- 原因

- 患者の生活状況

などを総合的に考慮して決定されます。治療法は大きく分けて、根本的な原因を取り除く根治療法と、症状を緩和する対症療法があります。多くの場合、複数の治療法を組み合わせることで、より良い治療効果を得ることができます。治療の目標は、

- 夜間の呼吸障害の改善

- 日中の症状の軽減

- 長期的な合併症の予防

などです。

CPAP療法

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)療法は、中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する第一選択治療法です。この治療法では、睡眠中に鼻マスクを装着し、専用の機器から持続的に陽圧をかけた空気を気道に送り込むことで、軟部組織の虚脱を防ぎ、気道を開放状態に保ちます。CPAP療法の最大の特徴は即効性であり、多くの患者が治療開始翌日から日中の眠気の改善を実感できます。

現代のCPAP機器は非常に高性能で、

- オートCPAP機能・・・患者の呼吸パターンに自動的に圧力を調整する

- データ記録機能

- 静音設計

など、使用者の快適性を重視した機能が搭載されています。治療効果は極めて高く、適切に使用されれば90%以上の症例でAHIを正常範囲まで改善できます。ただし、治療効果を維持するためには継続的な使用が必要で、通常は1日4時間以上、週5日以上の使用が推奨されます。定期的な受診により、

- 使用状況の確認

- マスクのフィッティング調整

- 機器のメンテナンス

などが行われ、長期的な治療継続をサポートします。保険適用により、月額約5,000円程度の自己負担で治療を受けることができます。

マウスピース療法

マウスピース療法(口腔内装具療法)は、軽症から中等症の睡眠時無呼吸症候群に対する効果的な治療選択肢です。このマウスピースは、下顎を前方に移動させることで舌根部や軟口蓋の位置を調整し、上気道の狭窄を改善する仕組みです。歯科医師による専門的な製作が必要で、患者一人ひとりの口腔内形状に合わせたオーダーメイドの装具が作製されます。CPAP療法と比較して装着が簡便で、旅行時などの持ち運びも容易です。

マウスピース療法の適応となるのは、歯の状態が良好で、顎関節に問題がない患者です。治療効果は個人差がありますが、適応患者では60-70%程度の症例で有意な改善が期待できます。副作用として、装着初期には

- 顎の違和感

- 唾液分泌の増加

- 歯並びへの影響

などが起こることがありますが、多くは使用に伴って軽減されます。長期使用においては定期的な歯科受診により、装具の調整や口腔内の健康状態の確認が必要です。費用は保険適用で数千円程度、その後の調整費用が必要となります。CPAP療法が困難な患者や、軽症例の第一選択治療として重要な位置を占めています。

外科手術

外科手術は、解剖学的な異常が明確で、他の治療法では十分な効果が得られない場合に検討される治療選択肢です。手術の種類は原因となる解剖学的異常によって決定され、

- 扁桃摘出術

- アデノイド切除術

- 軟口蓋形成術

- 舌根部切除術

- 顎骨移動術

などがあります。特に小児や若年成人で扁桃腺肥大が主要な原因となっている場合は、扁桃摘出術により劇的な改善が期待できます。成人においても、明確な解剖学的異常がある場合は手術による根治的な治療が可能です。

近年では、舌下神経電気刺激療法という新しい外科治療も導入されています。これは、呼吸に同調して舌下神経を電気刺激することで、舌筋の活動を促進し、気道の開通性を維持する治療法です。体内植え込み型のデバイスを使用するため手術が必要ですが、CPAP療法が困難な患者に対する新たな選択肢として注目されています。手術治療の選択においては、期待される効果とリスクを十分に検討し、患者の希望や生活状況も考慮した個別化された治療方針の決定が重要です。術後も定期的なフォローアップにより、治療効果の評価と必要に応じた追加治療の検討が行われます。

生活習慣の改善

生活習慣の改善は、すべての睡眠時無呼吸症候群患者において基本となる治療アプローチです。最も重要なのは体重管理で、10%の体重減少により症状が大幅に改善される場合があります。肥満患者では、減量により首周りの脂肪蓄積が減少し、気道の狭窄が改善されます。食事療法と適度な運動を組み合わせた包括的な減量プログラムが推奨され、管理栄養士や運動療法士との連携による専門的なサポートも有効です。

睡眠時の体位も重要な改善要素です。仰向けでの睡眠は重力により舌や軟口蓋が後方に移動し、気道を狭窄させるため、横向きでの睡眠が推奨されます。体位保持のための専用枕や、背中にテニスボールを縫い付けたパジャマの着用などの工夫が有効です。また、アルコールや睡眠薬は筋肉の弛緩を促進し症状を悪化させるため、特に就寝前の摂取は避けるべきです。禁煙も重要で、喫煙による上気道の慢性炎症と浮腫は気道狭窄を増悪させます。

- 規則正しい睡眠スケジュールの確立

- 寝室環境の最適化

- ストレス管理

なども症状改善に寄与する重要な要素として位置づけられています。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、現代社会において多くの人が抱える深刻な健康問題でありながら、適切な知識と早期対応により効果的に管理できる疾患です。本記事でご紹介したセルフチェック方法を活用することで、専門医への相談の必要性を適切に判断し、早期発見につなげることが可能です。STOP-Bang質問票やエプワース眠気尺度(ESS)などの科学的評価ツール、そして日常的な症状や身体的特徴のチェックを組み合わせることで、より正確なリスク評価が行えます。

重要なことは、セルフチェックで異常を感じた場合には躊躇せずに専門医に相談することです。現在では在宅検査も含めて検査方法が充実しており、CPAP療法をはじめとした効果的な治療法も確立されています。治療により、日中の眠気や疲労感が改善され、心筋梗塞や脳卒中などの重篤な合併症のリスクも大幅に軽減できます。自身と家族の健康を守るために、定期的なセルフチェックの実施と、必要に応じた適切な医療機関への相談を心がけることが大切です。健康的な睡眠は、質の高い人生を送るための基盤となるものです。

よくある質問

睡眠時無呼吸症候群の主な症状は何ですか?

睡眠時無呼吸症候群の主な症状としては、

- 夜間の大きないびき

- 呼吸の一時停止

- 頻繁な中途覚醒

- 寝汗

- 口の渇き

- 日中の強い眠気

- 集中力や記憶力の低下

- イライラしやすさ

などが挙げられます。これらの症状は生活全般に深刻な影響を及ぼすため、早期の発見と適切な対処が重要です。

睡眠時無呼吸症候群の早期発見には何が重要ですか?

睡眠時無呼吸症候群の早期発見には、自身の症状やリスク因子に対するセルフチェックが非常に有効です。STOP-Bang質問票やエプワース眠気尺度などの科学的評価ツールを活用することで、より正確なリスク評価が可能となります。少しでも症状に心当たりがある場合は、早期に専門医への相談を検討することが重要です。

睡眠時無呼吸症候群の治療法にはどのようなものがありますか?

睡眠時無呼吸症候群の主な治療法として、

- CPAP療法

- マウスピース療法

- 外科手術

- 生活習慣の改善

などが挙げられます。CPAP療法は中等症から重症例の第一選択治療法で、即効性が高く治療効果も優れています。一方で、軽症例ではマウスピース療法が有効な選択肢となります。患者の症状や状況に応じて、複数の治療法を組み合わせることで最適な治療効果が得られます。

睡眠時無呼吸症候群は予防できますか?

睡眠時無呼吸症候群の予防には、

- 肥満の予防

- 禁煙

- 適切な睡眠習慣の確立

など、生活習慣の改善が重要です。特に肥満は大きなリスク因子であるため、適切な体重管理を心がけることが不可欠です。また、定期的なセルフチェックを行い、早期発見につなげることも予防の観点から重要です。症状が見られた場合は、躊躇なく専門医に相談することが推奨されます。