はじめに

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり浅くなったりする疾患です。この病気は単なるいびきの問題ではなく、心臓病や脳卒中、糖尿病などの深刻な合併症を引き起こすリスクを高める重大な疾患として認識されています。

睡眠時無呼吸症候群とは

- 閉塞型・・・睡眠中に上気道が閉塞することで呼吸が停止する

- 中枢型・・・脳の呼吸中枢の機能低下により起こる

- 混合型・・・両方の要素を併せ持つ

などに分類されます。最も一般的なのは閉塞型で、全体の約90%を占めています。

この疾患の診断基準として、1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数(AHI:無呼吸低呼吸指数)が用いられ、AHI5以上で症状がある場合に睡眠時無呼吸症候群と診断されます。重症度は

- 軽症・・・AHI5-15未満

- 中等症・・・AHI15-30未満

- 重症・・・AHI30以上

などに分類され、それぞれに適した治療法が選択されます。

患者数と社会的影響

日本における睡眠時無呼吸症候群の潜在的な患者数は、成人男性の約4%、成人女性の約2%と推定されており、合計で約300万人以上の患者がいると考えられています。しかし、実際に治療を受けている患者数はその一部に過ぎず、多くの患者が未診断・未治療の状態にあります。

この疾患による社会的影響は深刻で、日中の強い眠気により交通事故や労働災害のリスクが健常者の約7倍に増加するとされています。また、医療費の増大、労働生産性の低下など、経済的損失も大きな問題となっており、早期発見と適切な治療の重要性が社会的に注目されています。

睡眠時無呼吸症候群の未治療患者数については、以下の記事で詳しく解説しております。

早期発見の重要性

睡眠時無呼吸症候群は「silent killer(静かな殺し屋)」とも呼ばれ、患者自身が症状を自覚しにくいという特徴があります。多くの場合、家族やパートナーからのいびきや無呼吸の指摘により発見されることが多く、一人暮らしの方などは発見が遅れがちです。

早期発見により適切な治療を開始することで、症状の改善だけでなく、心疾患や脳血管疾患などの重篤な合併症を予防することが可能です。また、治療により日中の眠気が改善されれば、生活の質(QOL)が大幅に向上し、社会復帰や仕事の効率向上にもつながります。

睡眠中に現れる主な症状

睡眠時無呼吸症候群の症状は、

- 睡眠中

- 起床時

- 日中

などそれぞれで異なる特徴を示します。特に睡眠中の症状は患者自身では気づきにくく、多くの場合、同居する家族やパートナーの観察により発見されます。これらの症状を正しく理解することで、早期発見と適切な治療につなげることができます。

いびきの特徴と重要性

睡眠時無呼吸症候群の最も特徴的な症状の一つがいびきです。ただし、すべてのいびきが病的なわけではありません。睡眠時無呼吸症候群に関連するいびきは、通常のいびきとは異なる特徴を持ちます。

- 朝まで継続して続くいびき

- 強弱の変化が激しいいび、

- 仰向けに寝ると特に大きくなるいびき

などが挙げられます。

また、いびきが突然止まった後に大きな音とともに再開するパターンも、睡眠時無呼吸症候群の典型的な特徴です。これは無呼吸状態から急激に呼吸が再開される際に生じる現象で、上気道の狭窄や閉塞を示唆する重要なサインです。家族やパートナーがこのようなパターンを観察した場合は、専門医への相談を検討することが重要です。

呼吸停止と呼吸の乱れ

睡眠中の呼吸停止は、睡眠時無呼吸症候群の中核的な症状です。通常、10秒以上の呼吸停止が1時間に5回以上発生する場合に異常とされます。重症例では1時間に30回以上、場合によっては1分間に1回以上の頻度で無呼吸が発生することもあります。

呼吸の乱れには、完全な呼吸停止(無呼吸)だけでなく、呼吸が浅くなる低呼吸も含まれます。低呼吸では気流が50%以上減少し、同時に血中酸素飽和度が3-4%以上低下します。これらの呼吸異常により、睡眠中の酸素供給が不足し、心臓や脳などの重要な臓器に負担をかけることになります。

睡眠中の身体症状

睡眠時無呼吸症候群の患者は、睡眠中に様々な身体症状を示します。頻回な寝返りや異常な体動が観察されることが多く、これは無意識のうちに呼吸しやすい体位を求める身体の反応と考えられています。また、息苦しさにより頻回に中途覚醒が起こり、深い睡眠を維持することが困難になります。

寝汗も特徴的な症状の一つです。無呼吸による酸素不足に対処するため、交感神経が過剰に働き、心拍数や血圧が上昇します。この結果、体温調節機能が乱れ、大量の汗をかくことがあります。さらに、睡眠中に足がつったり、胸部の締め付け感や胸やけを感じたりすることもあり、これらは低酸素状態や自律神経の乱れによるものと考えられています。

夜間頻尿との関連

睡眠時無呼吸症候群の患者の多くが夜間頻尿を経験します。これは単なる偶然ではなく、病態生理学的な関連があります。無呼吸により胸腔内圧が変化し、心房への静脈還流が増加することで、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)の分泌が促進されます。ANPは利尿作用を持つホルモンで、これにより尿量が増加します。

また、無呼吸による中途覚醒が頻回に起こることで、その都度トイレに行く機会が増えることも夜間頻尿の一因となります。通常、健康な成人では夜間の排尿回数は0-1回程度ですが、睡眠時無呼吸症候群の患者では2回以上になることが多く、重症例では4-5回以上に及ぶこともあります。適切な治療により無呼吸が改善されると、夜間頻尿も同時に改善されることが多いです。

睡眠時無呼吸症候群の原因については、以下の記事で詳しく解説しております。

起床時に感じる症状

睡眠時無呼吸症候群の患者は、朝の目覚めとともに様々な不快な症状を経験します。これらの起床時症状は、夜間の睡眠中に生じた酸素不足や睡眠の質の低下が直接的に影響しているものです。多くの患者がこれらの症状を「歳のせい」や「疲れ」として片付けてしまいがちですが、実際には治療可能な疾患による症状である可能性があります。

起床時の頭痛

睡眠時無呼吸症候群に特徴的な起床時頭痛は、通常の頭痛とは異なる特徴を持ちます。この頭痛は両側性で、頭全体を締め付けるような鈍い痛みとして現れることが多く、起床後30分以内に自然に軽快することが特徴です。痛みの程度は軽度から中等度で、激しい痛みを伴うことは稀です。

この頭痛の発生機序は、睡眠中の無呼吸により血液中の二酸化炭素濃度が上昇し、脳血管が拡張することにあります。二酸化炭素の蓄積により脳血流量が増加し、頭蓋内圧が上昇することで頭痛が引き起こされます。1ヶ月のうち15日以上このような頭痛を経験する場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性を強く疑う必要があります。

口渇と口呼吸

多くの睡眠時無呼吸症候群患者が、起床時に強い口渇を訴えます。これは睡眠中の口呼吸が主な原因です。上気道の閉塞により鼻呼吸が困難になった患者は、無意識のうちに口を開けて呼吸を行うようになります。口呼吸により口腔内の水分が蒸発し、唾液の分泌も減少するため、朝起きたときに口の中がカラカラに乾いた状態になります。

また、口呼吸は口腔内の細菌バランスにも影響を与えます。唾液には抗菌作用があるため、唾液分泌の減少により口腔内細菌が増殖しやすくなり、口臭の原因にもなります。さらに、口呼吸により吸入する空気が加湿・浄化されないため、のどの乾燥や炎症を引き起こすこともあります。起床時の口渇が継続する場合は、睡眠中の呼吸パターンを確認することが重要です。

倦怠感と疲労感

「しっかりと睡眠時間を確保したはずなのに、朝起きても疲れが取れない」というのは、睡眠時無呼吸症候群患者の典型的な訴えです。この倦怠感は、睡眠中の頻回な中途覚醒により深い睡眠(徐波睡眠)が十分に得られないことが主な原因です。深い睡眠は身体の回復に重要な役割を果たしており、これが不足すると疲労回復が不完全になります。

また、睡眠中の酸素不足により、細胞レベルでのエネルギー代謝が障害されることも疲労感の一因となります。酸素は細胞内でのATP(アデノシン三リン酸)産生に不可欠であり、酸素不足により効率的なエネルギー産生ができなくなります。この結果、朝から身体が重く感じられ、一日を通じて疲労感が持続することになります。適切な治療により無呼吸が改善されると、多くの患者がこれまで経験したことのない爽快な目覚めを実感するようになります。

熟睡感の欠如

睡眠時無呼吸症候群の患者は、十分な睡眠時間を確保していても熟睡感を得ることができません。これは睡眠の構造的な問題によるものです。正常な睡眠では、浅い睡眠から深い睡眠へと段階的に移行し、さらにREM睡眠とノンREM睡眠が規則的に繰り返されます。しかし、無呼吸により頻回に睡眠が中断されると、この正常な睡眠サイクルが維持できなくなります。

特に、身体の回復に重要な深睡眠期や、記憶の整理・定着に重要なREM睡眠期が十分に確保されないため、脳と身体の両方が適切に休息できません。この結果、睡眠時間は確保されているにも関わらず、「眠った気がしない」「疲れが取れない」という感覚が生じます。熟睡感の欠如は、日中のパフォーマンス低下や気分の変調にもつながるため、生活の質に大きな影響を与える重要な症状です。

日中に現れる症状

睡眠時無呼吸症候群による日中の症状は、患者の社会生活や職業生活に深刻な影響を与えます。これらの症状は夜間の睡眠障害の直接的な結果として現れ、患者の安全性や生産性を著しく低下させる可能性があります。日中症状の理解と適切な対処は、患者の生活の質向上と社会復帰において極めて重要な要素となります。

強い眠気と集中力の低下

睡眠時無呼吸症候群の最も典型的な日中症状は、制御困難な強い眠気です。この眠気は単なる疲労感とは異なり、会議中、運転中、会話中など、本来覚醒していなければならない状況でも突然襲ってくる特徴があります。エプワース眠気尺度(ESS)という評価法では、様々な日常場面での眠気の程度を数値化し、11点以上で異常な眠気があると判定されます。

集中力の低下も深刻な問題です。睡眠中の酸素不足により脳の前頭葉機能が障害され、

- 注意力

- 判断力

- 記憶力

などの高次脳機能が低下します。これにより、仕事でのミスが増加し、学習能力や創造性も著しく低下します。特に、持続的な注意を要する作業では顕著な能力低下が見られ、作業効率の大幅な悪化を招きます。重要な決定を下す際の判断力も鈍化し、社会的・職業的な問題を引き起こすことがあります。

交通事故と労働災害のリスク

睡眠時無呼吸症候群患者の交通事故発生率は、健常者と比較して約7倍高いとされています。居眠り運転による事故は、患者自身だけでなく、他の道路利用者にも深刻な被害をもたらす可能性があります。特に高速道路での単調な運転や、長距離運転時に事故リスクが高まります。運転中の瞬間的な居眠り(マイクロスリープ)は、患者自身も気づかないことが多く、極めて危険です。

職場での労働災害リスクも同様に高まります。

- 重機の操作

- 高所作業

- 精密作業

など、注意力や判断力を要する業務では、眠気や集中力低下により重大な事故を引き起こす可能性があります。また、医療従事者や交通関係者など、他者の安全に直接関わる職業では、その影響は極めて深刻です。適切な診断と治療により、これらのリスクを大幅に減少させることが可能であり、職業運転手などでは治療が法的に義務付けられている場合もあります。

認知機能への影響

睡眠時無呼吸症候群は、様々な認知機能に広範囲な影響を与えます。記憶力の低下は特に顕著で、新しい情報の学習能力や既存の記憶の想起能力が障害されます。これは睡眠中の記憶の整理・定着プロセスが妨げられることが主な原因です。また、言語機能にも影響し、適切な単語を思い出せない、会話中に話の筋を見失うなどの症状が現れることがあります。

実行機能の障害も重要な問題です。

- 計画立案

- 問題解決

- 意思決定

などの高次認知機能が低下し、複雑なタスクの遂行が困難になります。さらに、処理速度の低下により、情報処理に時間がかかるようになり、反応時間も遅延します。これらの認知機能障害は、軽度認知障害や認知症と類似した症状を示すことがあり、特に高齢者では鑑別診断が重要となります。適切な治療により、多くの認知機能は改善可能ですが、長期間放置された場合は不可逆的な変化を生じる可能性もあります。

気分の変調と精神的影響

睡眠時無呼吸症候群は、気分障害のリスクを大幅に高めます。慢性的な睡眠不足と酸素不足により、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質のバランスが崩れ、うつ病や不安障害を発症しやすくなります。患者の約30-50%がうつ症状を呈するとされており、無治療の場合、症状は徐々に悪化する傾向があります。

イライラ感や怒りっぽさも特徴的な症状です。睡眠不足により感情制御能力が低下し、些細なことでも過度に反応するようになります。これにより家族関係や職場の人間関係に悪影響を及ぼし、社会的孤立を招くことがあります。また、性格の変化も見られることがあり、以前は温厚だった人が攻撃的になったり、社交的だった人が引きこもりがちになったりすることもあります。これらの精神的症状は、適切な治療により比較的早期に改善することが多く、患者のQOL向上に大きく貢献します。

身体への長期的影響と合併症

睡眠時無呼吸症候群は単なる睡眠障害ではなく、全身の様々な臓器に長期的な悪影響を及ぼす疾患です。慢性的な酸素不足と睡眠の断片化により、

- 心血管系

- 内分泌系

- 免疫系

など、身体の重要なシステムに広範囲な障害をもたらします。これらの合併症は患者の予後を大きく左右するため、早期診断と適切な治療による予防が極めて重要です。

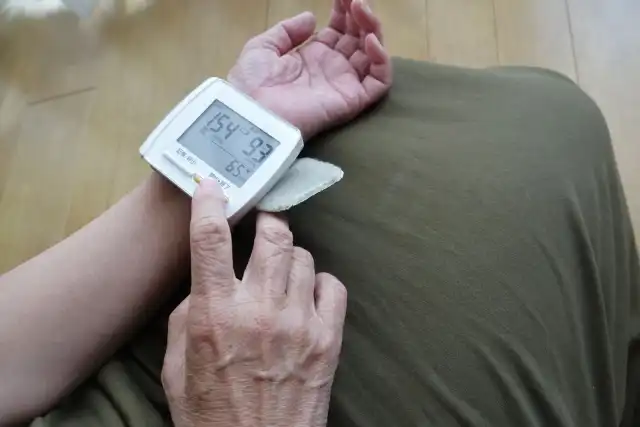

心血管系への影響

睡眠時無呼吸症候群は心血管疾患のリスクを著しく高めます。無呼吸により生じる間欠的低酸素血症は、交感神経の過剰な活性化を引き起こし、

- 血圧の上昇

- 心拍数の増加

- 血管収縮

などを招きます。この結果、高血圧の発症リスクが2-3倍に増加し、既存の高血圧患者では血圧コントロールが困難になります。特に早朝の血圧上昇が顕著で、これは脳卒中や心筋梗塞の引き金となる可能性があります。

心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患のリスクも大幅に上昇します。慢性的な酸素不足により心筋の酸素需要が増加する一方、冠動脈の動脈硬化が進行し、心筋への酸素供給が不足します。また、無呼吸時の胸腔内圧変化により心臓への負荷が増大し、心房細動などの不整脈のリスクも高まります。重症の睡眠時無呼吸症候群患者では、突然死のリスクが2-5倍に増加するとされており、心血管系合併症の予防は治療の最重要目標の一つです。

脳血管疾患との関連

睡眠時無呼吸症候群は脳卒中の独立した危険因子として確立されています。脳梗塞のリスクは約2-4倍、脳出血のリスクは約1.5-2倍に増加します。この機序には複数の要因が関与しており、

- 慢性的な高血圧による脳血管の動脈硬化

- 、血液凝固能の亢進による血栓形成リスクの増加

- 血管内皮機能の低下

などが挙げられます。

また、無呼吸による間欠的低酸素血症は脳血流の自動調節能を障害し、脳虚血に対する耐性を低下させます。さらに、睡眠中の血圧変動が脳血管に機械的ストレスを与え、血管壁の脆弱性を高めます。脳卒中を発症した患者の約70%に睡眠時無呼吸症候群が合併しているとされており、脳卒中の二次予防においても睡眠時無呼吸症候群の治療は重要な役割を果たします。

代謝系疾患への影響

睡眠時無呼吸症候群は糖尿病の発症リスクを大幅に高めます。慢性的な睡眠不足と間欠的低酸素血症により、インスリン抵抗性が増大し、血糖値の上昇を招きます。また、睡眠中の交感神経の過剰な活性化により、コルチゾールや成長ホルモンなどのインスリン拮抗ホルモンの分泌が増加し、血糖コントロールがさらに悪化します。中等症以上の睡眠時無呼吸症候群患者では、2型糖尿病の発症リスクが約1.5-2倍に増加するとされています。

肥満との関係も密接です。睡眠不足により食欲調節ホルモンであるレプチンとグレリンのバランスが崩れ、食欲が増進します。また、日中の眠気により身体活動量が低下し、エネルギー消費が減少します。一方、肥満は上気道周囲の脂肪沈着により無呼吸を悪化させるため、悪循環を形成します。メタボリックシンドロームの有病率も高く、包括的な代謝管理が治療成功の鍵となります。

その他の身体への影響

睡眠時無呼吸症候群は免疫系にも影響を与えます。慢性的な睡眠不足により免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなります。また、炎症性サイトカインの産生が増加し、全身の慢性炎症状態を引き起こします。これは動脈硬化や癌の発症リスクを高める可能性があります。さらに、創傷治癒の遅延、ワクチンの効果減弱なども報告されており、総合的な健康維持に悪影響を与えます。

腎機能への影響も注目されています。夜間の無呼吸により心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)の分泌が増加し、夜間頻尿を引き起こします。長期的には慢性腎臓病の進行リスクも高まるとされています。また、男性では性機能障害、女性では月経不順や不妊などの生殖機能への影響も報告されています。胃食道逆流症(GERD)の合併率も高く、これは睡眠中の胸腔内圧変化が関与していると考えられています。これらの多様な合併症を理解し、包括的な管理を行うことが重要です。

症状の自己チェックと医療機関やオンライン診療受診の目安

睡眠時無呼吸症候群の症状は多岐にわたり、患者自身では気づきにくいものも多く存在します。しかし、適切なセルフチェックの方法を知ることで、早期発見につなげることができます。また、医療機関を受診すべきタイミングや、受診時に伝えるべき情報を理解することで、より効率的で正確な診断を受けることが可能になります。

症状チェックリストと評価方法

睡眠時無呼吸症候群のセルフチェックでは、以下の項目を確認することが重要です。睡眠中の症状として、

- 大きないびき(家族からの指摘)

- 呼吸が止まる(10秒以上)

- 息苦しくて目が覚める

- 寝汗をよくかく

- 夜中に何度もトイレに起きる

などがあります。起床時の症状では、

- 口が乾いている

- 頭痛がする

- 熟睡感がない

- 疲れが取れない

などが挙げられます。

日中の症状については、エプワース眠気尺度(ESS)という標準化された評価法を使用できます。これは8つの日常場面

- 座って読書

- テレビ視聴

- 会議への参加

- 乗車中

- 午後の休憩時間

- 座って誰かと話している時

- 昼食後の休憩

- 運転中の信号待ち

などでの眠気の程度を0-3点で評価し、合計点数で眠気の程度を判定します。11点以上で病的な眠気があると判定され、医療機関受診の目安となります。

| 症状カテゴリー | 主な症状 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 睡眠中 | いびき、無呼吸、中途覚醒 | 家族・パートナーからの指摘 |

| 起床時 | 口渇、頭痛、倦怠感 | 毎朝の症状の有無 |

| 日中 | 眠気、集中力低下 | ESS評価で11点以上 |

家族やパートナーの観察の重要性

睡眠時無呼吸症候群の診断において、同室者による観察情報は極めて重要です。患者自身は睡眠中の症状を直接観察することができないため、家族やパートナーからの客観的な情報が診断の鍵となります。特に注目すべき点は、以下です。

- いびきのパターン・・・継続性、強弱の変化、体位による変化

- 呼吸停止の頻度と持続時間

- 呼吸再開時の様子・・・大きな音、体の動き

観察者には、症状の記録をつけてもらうことが有効です。睡眠日誌に、

- 就寝時刻

- いびきの程度

- 無呼吸の回数

- 中途覚醒の頻度

- 起床時刻

などを記録してもらいます。また、スマートフォンのアプリを活用し、睡眠中の音声を録音することで、医師に客観的な情報を提供することができます。一人暮らしの場合は、録音機能やウェアラブルデバイスを活用することで、ある程度の客観的データを収集することが可能です。

医療機関やオンライン診療を受診する適切なタイミング

以下のような症状や状況がある場合は、速やかに医療機関を受診することをお勧めします。

- 家族から大きないびきや呼吸停止を指摘された場合

- 日中の強い眠気により日常生活に支障をきたしている場合

- 運転中や会議中などに眠気を感じることが頻繁にある場合

- 起床時の頭痛が週に3回以上ある

- 十分な睡眠時間を取っても疲労感が続く

特に緊急性が高いのは、

- 運転中の居眠り経験がある場合

- 職場での重大なミスが眠気により頻発している場合

- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病が治療抵抗性である場合

これらの状況では、睡眠時無呼吸症候群が関与している可能性が高く、早急な診断と治療が必要です。また、心血管疾患や脳血管疾患の既往がある患者では、睡眠時無呼吸症候群の有無を確認することが重要です。

受診時の準備と情報提供

対面受診かオンライン診療かを問わず、医療機関受診時には以下の情報を整理しておくことで、より正確で効率的な診断につながります。

- 症状日誌・・・睡眠パターン、いびきの程度、日中の眠気など

- 家族・パートナーからの観察記録

- 現在服用中の薬剤リスト

- 既往歴・・・心血管疾患、糖尿病、高血圧など

- 生活習慣・・・飲酒、喫煙、体重変化などの情報

- エプワース眠気尺度の事前評価

- 職業や運転の頻度

- 最近の体重変化

- 首周りのサイズ

写真や動画で睡眠中の様子を記録している場合は、それらも持参すると良いでしょう。受診する診療科は、

- 呼吸器内科

- 耳鼻咽喉科

- 睡眠医学科

などが一般的ですが、かかりつけ医からの紹介を受けることで、より適切な専門医を紹介してもらえます。初診時には詳細な問診と身体診察が行われ、必要に応じて睡眠検査の予約が取られることになります。

睡眠時無呼吸症候群のオンライン診療については、以下の記事で詳しく解説しております。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、単なるいびきの問題を超えた、全身に深刻な影響を与える疾患です。睡眠中の無呼吸や低呼吸により、

- 心血管疾患

- 脳血管疾患

- 糖尿病

などの重篤な合併症のリスクが大幅に増加し、患者の生命予後や生活の質に重大な影響を与えます。特に日中の強い眠気による交通事故や労働災害のリスクは、患者自身だけでなく社会全体に大きな影響を与える問題となっています。

しかし、適切な診断と治療により、これらの症状や合併症のリスクを大幅に改善することが可能です。CPAP療法をはじめとする効果的な治療法により、多くの患者が劇的な症状改善を経験し、生活の質の向上を実現しています。重要なのは早期発見と早期治療であり、そのためには症状への正しい理解と、家族・パートナーの協力による客観的な観察が不可欠です。もし疑わしい症状がある場合は、ためらうことなく専門医への相談を検討し、適切な検査と治療を受けることをお勧めします。

よくある質問

睡眠時無呼吸症候群の主な症状は何ですか?

- 大きないびき

- 呼吸が止まる

- 寝汗

- 夜間頻尿

- 朝の口渇や頭痛

- 日中の強い眠気や集中力低下

など、睡眠中から日中にかけて様々な症状が現れます。適切な治療により、多くの患者が劇的な症状改善を経験できます。

睡眠時無呼吸症候群の合併症には何があるのですか?

- 心疾患

- 脳血管疾患

- 糖尿病

などの生活習慣病のリスクが大幅に増加します。特に、心筋梗塞や脳卒中のリスクは2-4倍に上昇するため、早期発見と適切な治療が重要です。

睡眠時無呼吸症候群の診断と治療はどのように行われますか?

詳細な問診と身体診察、必要に応じて睡眠検査を行い、無呼吸の程度を評価します。治療には、CPAP療法をはじめとする様々な方法があり、症状と重症度に応じて適切な治療法が選択されます。

一人暮らしの人はどのように睡眠時無呼吸症候群を発見できますか?

録音機能やウェアラブルデバイスを活用して、睡眠中の症状を客観的に記録することができます。医療機関受診時に、これらのデータを提示することで、より正確な診断と治療につなげることが可能です。