現代の日本においてもなお、男女の賃金格差は深刻な社会問題として注目を集めています。OECD諸国の中でも特に大きな格差を抱える日本では、この問題が単なる経済的な不平等にとどまらず、女性の教育機会やキャリア形成、さらには健康や医療アクセスにまで影響を与えていることが、国際的な比較研究からも明らかになっています。欧米では、1960年代以降のピル(経口避妊薬)の普及が、女性のキャリア設計を可能にし、結果として男女の賃金格差縮小に寄与したとする経済学的知見があります。

本記事では、日本の男女賃金格差の実態を国際比較を交えて詳しく分析し、それが女性の社会的・経済的地位に与える影響を探っていきます。また、欧米で示されたような医療アクセス改善と賃金格差縮小の関係についても取り上げ、企業や政策レベルでの課題と可能性を考察します。

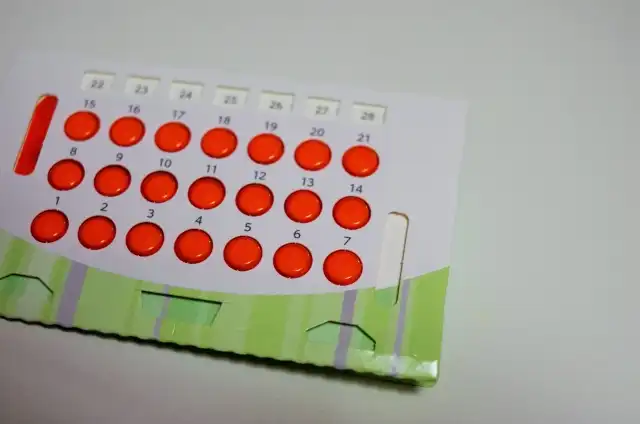

1. 欧米に見るピルへの医療アクセスと女性のキャリア形成の関係

欧米諸国では、1960年代から普及した経口避妊薬(ピル)が、女性の高等教育への進学や専門職への進出を可能にし、結果として男女の賃金格差を縮小させたというエビデンスが蓄積されています。たとえば、2023年にノーベル経済学賞を受賞したクラウディア・ゴールディン教授は、ピルの普及が女性のキャリア形成を促進し、長期的な経済的平等につながったことを実証しました。

ピルがもたらした社会的変化

ピルの登場によって、女性は以下のような選択肢を得ることができました:

- 進学・キャリア形成の自由度向上

→妊娠出産時期をを自らコントロールできることで、安心して大学・大学院への進学や専門職への就職が選択可能 - 労働市場での継続的な就業

→キャリア中断リスクを減らすことで、正規雇用や管理職への道が開かれた。

これらの変化は、単なる医療の問題ではなく、経済政策やジェンダー政策とも密接に結びついた構造的要因と言えます。

経口避妊薬(ピル)については、以下の記事で詳しく解説しております。

2. 日本における課題:ピル普及の遅れと医療アクセスの格差

一方の日本では、ピルの普及率はいまだ低く、また基本的には保険適用外であるため自己負担の費用も安くないのが現状です。加えて、産婦人科が対面診療の場合、アクセスやプライバシーの懸念が障壁となり、多くの女性が必要な医療を受けづらい状況に置かれています。

経済的・制度的なハードル

- ピルの費用負担

→毎月数千円の出費が、特に若年層や非正規雇用の女性には重くのしかかる - 診療のハードル

→対面での婦人科受診の心理的・時間的ハードルが高く、継続的な服用につながりにくい

企業や制度に求められる支援

医療アクセスの平等性を確保するためには、以下のような取り組みが求められます:

- オンライン診療の活用

→通院の手間を省き、仕事や家庭と両立しやすい医療体制を構築 - 企業によるピル補助制

→一部企業では、福利厚生としてピル処方の費用補助や、オンライン診療との連携を進めている

これらの取り組みは単なる健康施策ではなく、女性の定着率向上や企業価値向上にもつながる重要な戦略と捉えられています。

オンラインピルについては、以下の記事で詳しく解説しております。

中間まとめ

ピルの普及と医療アクセスの改善は、女性の人生設計の自由度を高めるだけでなく、長期的には経済全体の生産性向上にも寄与します。欧米のように、女性の健康支援とキャリア支援を連動させた政策と実践が、日本でも今後求められるでしょう。

3. 企業による賃金格差と女性支援への実践的アプローチ

日本国内でも、男女の賃金格差や女性の健康課題を解消するために、先進的な取り組みを進める企業が増えています。特に、女性社員の

- キャリア形成支援

- 柔軟な働き方の導入

- ピルの費用補助制度

などは、企業競争力の向上と両立する戦略として注目されています。

ピル処方支援などの医療アクセス向上施策

- オンライン社内診療所の導入

→伝統的な社内診療所の代替として、オンラインで婦人科医や産業医資格を持つ医師からピルを処方してもらえる環境を整備 - 健康支援

→低用量ピルを含むセルフケア用品に対して、月額の補助を導入 - プライバシー配慮

→医療利用の情報が上司や同僚に漏れない仕組みを整備

キャリア支援施策と連動する取り組み

ピルによって妊娠タイミングをコントロールできる環境が整うことで、企業は以下のような施策と連動した支援が可能になります:

- 管理職候補育成プログラミング

→出産を見越した短期ローテーションではなく、長期的視野で女性を育成 - 職場の制度設計の見直し

→月経困難症などに配慮したフレックス制度、在宅勤務制度の拡充

これらの施策は単なる女性支援ではなく、多様性に富んだ意思決定や生産性向上に直結する「経営戦略の一環」として機能し始めています。

5. 法制度の進化:女性活躍推進法と賃金格差の「見える化」

2022年に改正された「女性活躍推進法」により、従業員301名以上の企業には、男女の賃金差を公表する義務が課せられました。これにより、賃金格差の「見える化」が急速に進み、企業の姿勢が社会から問われるようになっています。

見える化のメリット

- 社内改革

→数値化により経営陣が問題を直視しやすくなる - 採用市場での信頼向上

→透明性の高い企業は優秀な女性人材から選ばれやすい

企業が求められる次のアクション

- 評価制度の見直し

→性別に関係ない成果ベースの基準導入 - 女性比率向上のためのKPI設置

→各階層の女性比率を目標化 - 健康支援と人事制度の統合

→月経・妊活支援とキャリア支援を矛盾なく融合

法制度の後押しを受けて、企業は今後さらに「構造としてのジェンダー格差」への取り組みを深める必要があります。

5. まとめ:ピルと賃金格差、その先にある未来とは

本記事では、「女性が安心して医療にアクセスできる環境」が、いかに教育・キャリア形成・賃金格差是正といった分野と結びついているかを見てきました。

- 欧米ではピルの普及が女性の進学率・就業継続率を高め、結果的に賃金格差を縮小

- 日本ではいまだ医療アクセスや制度的支援に課題が多く、企業と社会の取り組みが求められている

- オンライン診療の導入や費用補助制度は、女性のQOL向上とともに企業の生産性にも貢献

健康とキャリアを両立できる環境づくりは、女性だけでなくすべての労働者にとって恩恵をもたらすものです。ピルやオンライン診療といったツールをうまく活用し、制度・文化・医療の側面から包括的な支援を進めることが、日本の賃金格差是正への確かな一歩となるでしょう。