はじめに

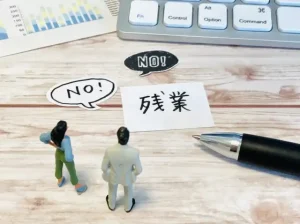

現代の日本の職場では、従来の労働文化に対する根本的な変化が起きています。特に注目されているのが「残業キャンセル界隈」と呼ばれる現象で、定時になったら仕事が残っていても帰宅することを積極的に選択する若者たちの文化が広がっています。この動きは単なる「楽をしたい」という考え方ではなく、働き方改革の進展やワークライフバランスへの意識の高まりを背景とした、新しい価値観の表れと言えるでしょう。

労働文化の転換点

日本の労働文化は大きな転換期を迎えており、「残業キャンセル界隈」はその重要なサインとして捉える必要があります。従来の「会社のために頑張る」という考え方から、「自分の人生を大切にする」という価値観への変化が明確に現れています。この変化は、長時間労働を美徳とする従来の価値観に対する若手世代からの静かな反発とも解釈できます。

企業全体で「残業削減」が叫ばれるようになった背景には、長時間労働への風評の強まりがあります。特に若手世代は「仕事より生活」を大事にする価値観に変化しつつあり、効率的に業務を遂行し、定時で帰宅することを肯定的に捉える傾向が強くなっています。この動きは、日本社会全体の働き方改革を後押しする可能性を秘めており、企業は多様な価値観を尊重した柔軟な対応が求められています。

世代間の価値観の違い

現在の職場では、ベテラン層と若手層の間に明確な価値観の違いが存在しています。ベテラン層は「残業は当然」という意識が根強く、長時間労働を通じて成果を上げることを重視する傾向があります。一方で、Z世代を中心とした若手社員は、限られた時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮することに価値を見出しています。

この世代間のギャップは、単なる価値観の相違を超えて、組織運営における実質的な課題となっています。SNSの普及により、「残業キャンセル」や「早退」といった行動が共感を呼び、企業文化の変革を促している現状があります。両者の意識の違いが浮き彫りになる中で、それぞれの立場で葛藤しながらも、新しい働き方を模索する動きが見られるようになっています。

「静かな退職」との関連性

「残業キャンセル界隈」と密接に関連する現象として、「静かな退職」があります。これは仕事そのものへの関与を最小限にとどめる傾向を指しており、仕事への過度なコミットメントを避ける姿勢が特徴です。ただし、残業キャンセル界隈は勤務時間内の仕事に対しては必ずしも消極的ではないという点で、静かな退職とは異なる側面を持っています。

両者の現象に共通するのは、従来の日本的な働き方への反発という点です。しかし、具体的な行動パターンには違いがあり、残業キャンセル界隈はより積極的な働き方改革の実践とも捉えることができます。この違いを理解することは、企業が適切な対応策を検討する上で重要な要素となっています。

残業キャンセル界隈と働き方改革については、以下の記事で詳しく解説しております。

残業キャンセル界隈の実態と背景

残業キャンセル界隈の現象を深く理解するためには、その実態と背景を詳しく分析する必要があります。この動きは単発的な現象ではなく、複数の社会的要因が複合的に作用した結果として現れています。

- 働き方改革の進展

- SNSの普及による価値観の共有

- 個人の生活に対する意識の変化

など、様々な要素が相互に影響し合っています。

定時退社を選択する理由

若手社員が定時退社を積極的に選択する背景には、効率的な働き方への強い志向があります。彼らは長時間労働と生産性の向上が必ずしも比例しないことを理解しており、限られた時間内でより高い成果を上げることを重視しています。この考え方は、従来の「時間をかければ良い仕事ができる」という価値観とは根本的に異なるアプローチです。

また、ワークライフバランスに対する意識の高まりも重要な要因です。若手世代は仕事以外の時間を

- 自己投資

- 趣味

- 家族との時間

などに充てることの価値を強く認識しています。彼らにとって仕事は人生の一部であり、全てではないという明確な位置づけがあります。この価値観は、仕事中心の生活を送ってきた先輩世代とは大きく異なる特徴を示しています。

SNSが与える影響

SNSの普及は、残業キャンセル界隈の拡大に大きな影響を与えています。定時退社や効率的な働き方に関する投稿が共感を呼び、同じような価値観を持つ人々のコミュニティが形成されています。これにより、個人の選択が社会的な動きとして可視化され、より多くの人々に影響を与える循環が生まれています。

SNSによる承認欲求の強化も、この現象を加速させる要因の一つです。定時で帰ることを「勝利」として投稿し、同じような経験を持つ人々から「いいね」やコメントを得ることで、その行動が正当化され、さらに広がりを見せています。この現象は、従来の職場内での価値観だけでなく、社会全体での働き方に対する考え方の変化を促進しています。

働き方改革の影響

政府主導の働き方改革も、残業キャンセル界隈の背景にある重要な要因です。長時間労働の是正や有給休暇の取得促進などの政策が、若手社員の意識変化を後押ししています。しかし、働き方改革の本来の目的である生産性向上ではなく、単純な労働時間の短縮として解釈される場合もあり、これが企業側との摩擦を生む原因ともなっています。

働き方改革の誤解により、仕事の質や成果よりも時間の短縮のみに焦点が当てられるケースも見られます。本来であれば、効率化と生産性向上を通じて労働時間の適正化を図るべきですが、結果への無関心の増加という副作用も指摘されています。この点は、企業が働き方改革を進める上で注意深く対処すべき課題となっています。

若手社員の意識変化については、以下の記事で詳しく解説しております。

若手社員の働き方と意識

現代の若手社員の働き方と意識を理解することは、組織運営において極めて重要な要素となっています。彼らは従来の日本的雇用慣行とは異なる価値観を持ち、仕事に対するアプローチも大きく変化しています。この変化を単なる「最近の若者は」という視点で捉えるのではなく、時代の変化に適応した新しい働き方として理解することが必要です。

プロフェッショナル意識の変化

若手社員のプロフェッショナル意識は、時間の長さではなく成果の質に重点を置いています。彼らは限られた時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮することを重視し、効率的な業務遂行を通じて価値を創出することを目指しています。この考え方は、従来の「残業してでも仕事を完遂する」という姿勢とは根本的に異なるアプローチです。

また、若手社員は自分のキャリアと生活の両方を大切にするバランス感覚を持っています。仕事に全てを捧げるのではなく、プライベートの時間を自己投資や人間関係の構築に活用し、長期的な視点で自身の価値を高めようとしています。この姿勢は、持続可能な働き方の実現につながる可能性があります。

コミュニケーションスタイルの特徴

現代の若手社員のコミュニケーションスタイルには、明確性と効率性を重視する特徴があります。曖昧な指示や暗黙の了解よりも、具体的で明確な情報提供を求める傾向が強くなっています。これは、限られた時間で成果を上げるために必要な情報を効率的に取得したいという意識の現れでもあります。

事前のコミュニケーションの重要性も、若手社員が重視するポイントです。突発的な残業や曖昧な期限設定ではなく、計画的で予測可能な業務進行を好む傾向があります。これは、プライベートの時間も含めた全体的なスケジュール管理を重視する現代的な働き方の特徴と言えるでしょう。

キャリア形成に対する考え方

若手社員のキャリア形成に対する考え方は、従来の終身雇用を前提とした長期的な会社への忠誠心とは異なる特徴を示しています。彼らは自分のスキルと市場価値を常に意識し、転職や独立も視野に入れたキャリア戦略を描いています。このため、残業による経験値の積み上げよりも、効率的なスキル習得と成果の実現を重視する傾向があります。

また、ワークライフバランスを保ちながら長期的に働き続けることを重視するため、燃え尽き症候群のリスクを避ける働き方を選択する傾向もあります。これは、短期的な成果よりも持続可能なキャリア形成を重視する現代的なアプローチとして理解できます。企業側もこの価値観を理解し、長期的な人材育成戦略を見直す必要があります。

ベテラン社員・管理職の課題と対応

残業キャンセル界隈の拡大に対して、ベテラン社員や管理職は様々な課題に直面しています。従来の管理手法や指導方法が通用しなくなる中で、新しい世代の働き方に適応した組織運営が求められています。感情的な否定や従来の説得方法では効果が薄く、建設的な対話と制度改革が必要となっています。

従来の管理手法の限界

ベテラン管理職が長年培ってきた管理手法は、現代の若手社員には通用しないケースが増えています。「背中を見て学ぶ」「長時間働いて成長する」といった従来のアプローチに対して、若手社員は明確な根拠と効率性を求める傾向があります。このギャップが、職場でのコミュニケーション不足や相互理解の欠如を生む原因となっています。

また、残業を前提とした業務配分や進行管理も見直しが必要です。定時退社を基準とした業務計画や人員配置を行わないと、慢性的な人手不足や業務の遅延が発生し、結果的に組織全体の生産性低下を招く可能性があります。管理職には、新しい働き方に適応した管理手法の習得が求められています。

世代間ギャップの解決策

世代間ギャップを解決するためには、まず相互理解を深めることが重要です。ベテラン社員が若手の価値観を理解し、若手社員がベテランの経験と知識を尊重する関係性を構築する必要があります。定期的な対話の場を設け、それぞれの働き方や価値観について率直に話し合うことが効果的です。

また、メンターシップ制度の見直しも重要な要素です。従来の「指導する-指導される」という一方的な関係ではなく、相互に学び合う関係性を構築することで、世代間の知識や経験の共有を促進できます。ベテラン社員の豊富な経験と若手社員の新しい視点や技術力を組み合わせることで、組織全体の能力向上が期待できます。

新しいリーダーシップスタイル

現代の管理職には、命令型のリーダーシップから支援型のリーダーシップへの転換が求められています。部下の自主性を尊重し、明確な目標設定と適切なサポートを提供することで、若手社員のモチベーションと生産性を向上させることができます。「人を動かす話し方」を体得し、相手の価値観を理解した上でのコミュニケーションが重要です。

成果重視の評価制度の導入も、新しいリーダーシップに不可欠な要素です。労働時間ではなく成果と貢献度を基準とした評価システムを構築することで、効率的な働き方を促進し、若手社員のモチベーション向上につなげることができます。これにより、残業の必要性を客観的に判断し、真に必要な場合のみ残業を行う文化を醸成できます。

企業・組織が取るべき対策

残業キャンセル界隈という現象に対して、企業や組織は抜本的な制度改革と文化変革を行う必要があります。単なる対症療法ではなく、新しい働き方に適応した組織運営システムの構築が求められています。これは短期的なコストや混乱を伴う可能性がありますが、長期的な競争力向上と人材確保の観点から必要不可欠な投資と言えるでしょう。

制度・システムの改革

企業が最初に取り組むべきは、明確な業務指示と期限設定のシステム化です。曖昧な指示や無計画な業務配分が残業の主要因となるケースが多いため、

- 業務の目的

- 成果物

- 期限

などを明確に定義し、関係者全員で共有するシステムを構築する必要があります。これにより、計画的な業務遂行が可能となり、不要な残業を削減できます。

柔軟な働き方制度の導入も重要な要素です。

- フレックスタイム制

- リモートワーク

- 時差出勤

などの選択肢を提供することで、個人のライフスタイルに合わせた効率的な働き方を実現できます。これらの制度は、単に働きやすさを提供するだけでなく、生産性向上と人材確保の競争力強化にもつながります。

評価制度の見直し

成果主義評価制度の導入は、残業キャンセル界隈への対応として極めて効果的です。労働時間ではなく成果と貢献度を基準とした評価システムにより、効率的な働き方を促進し、時間当たりの生産性向上を図ることができます。ただし、評価基準の明確化と公平性の確保が重要であり、定期的な見直しと改善が必要です。

また、短期的な成果だけでなく、長期的な成長とスキル向上も評価に組み込むことが重要です。若手社員のキャリア形成を支援し、組織への貢献意欲を高めるための評価項目を設定することで、単なる時短勤務ではなく、質の高い成果を生み出す働き方を促進できます。

人材育成・研修の体系化

限られた時間で効果的な人材育成を行うためには、OJTや研修の体系化が不可欠です。従来の「時間をかけて学ぶ」アプローチから、「集中的で効率的な学習」へと転換し、短時間で高い効果を得られる研修プログラムを開発する必要があります。デジタル技術を活用したeラーニングや、実践的なスキル習得に焦点を当てた研修が効果的です。

キャリア設計の提示と支援も重要な要素です。若手社員が自分の将来像を明確にイメージできるよう、キャリアパスの可視化と個別のキャリアカウンセリングを提供することが必要です。これにより、短期的な成果だけでなく、長期的な成長への動機付けを行い、組織へのコミットメントを高めることができます。

まとめ

残業キャンセル界隈という現象は、日本の労働文化が大きな転換期を迎えていることを示す重要なサインです。この変化を単なる「最近の若者の問題」として片付けるのではなく、時代の変化に適応した新しい働き方への移行プロセスとして捉える必要があります。若手社員の価値観変化は、

- ワークライフバランスの重視

- 効率性の追求

- 持続可能なキャリア形成

などといった、現代社会において重要な要素を反映しています。

この課題を解決するためには、

- 企業

- 管理職

- 若手社員

などそれぞれが相互理解を深め、建設的な対話を通じて新しい働き方を模索していくことが重要です。感情的な否定や一方的な押し付けではなく、制度的な改革と意識変革を並行して進めることで、誰もが自分らしく、健全に働ける職場環境を構築できます。これは短期的には困難を伴うかもしれませんが、長期的には組織の競争力向上と持続可能な成長につながる重要な投資となるでしょう。

よくある質問

残業キャンセル界隈とは何ですか?

従来の「会社のために頑張る」という考え方から、「自分の人生を大切にする」という価値観の変化が現れた現象です。定時になったら仕事が残っていても帰宅することを積極的に選択する若者たちの文化が広がっています。この動きは、長時間労働を美徳とする従来の価値観に対する若手世代からの反発の表れと言えます。

残業キャンセル界隈と静かな退職の違いは何ですか?

両者に共通するのは、従来の日本的な働き方への反発という点です。しかし、具体的な行動パターンには違いがあります。残業キャンセル界隈は勤務時間内の仕事に対して必ずしも消極的ではなく、むしろ効率的な働き方を実践しようとする姿勢が特徴です。一方で、静かな退職は仕事そのものへの関与を最小限にとどめる傾向を指しています。

企業はこの現象にどのように対応すべきですか?

企業は、感情的な否定や従来の説得方法ではなく、建設的な対話と制度改革が必要です。

- 明確な業務指示と期限設定のシステム化

- 柔軟な働き方制度の導入

- 成果主義評価制度の導入

- 効果的な人材育成の体系化

など、新しい働き方に適応した組織運営システムの構築が求められます。

若手社員の価値観の変化とはどのようなものですか?

若手社員は、時間の長さではなく成果の質に重点を置くプロフェッショナル意識を持っています。また、仕事に全てを捧げるのではなく、プライベートの時間を大切にしながら自身の価値を高めようとする姿勢が特徴的です。さらに、短期的な成果よりも持続可能なキャリア形成を重視する現代的なアプローチを採っています。